図1にあるように、日本の邦文手動写植機における文字盤として開発された欧文書体のうち、特に日本語書体との視覚的整合を重視してデザインされた欧文の形には、この図の小文字のgやyのように、特にディセンダーの形状が上下方向に圧縮されて、歪曲しているものがある。この日本の「写植」時代における欧文書体デザインについて、簡単に説明したい。

いわゆる日本で用いられた邦文手動写植機において、フォント=文字盤は、乾板あるいは写真ネガフィルムをガラスで挟んだもので、文字の形状の部分だけを光が透過する。光源からの光が文字盤上の文字のネガ像を透過し、その光が形作る画像は、レンズで大きさを変化させられて、期待する大きさの文字の像を印画紙や写真フィルム上に露光させる。また、機械的な方法で、指定どおりに文字が印字・配列されるように工夫されていた。

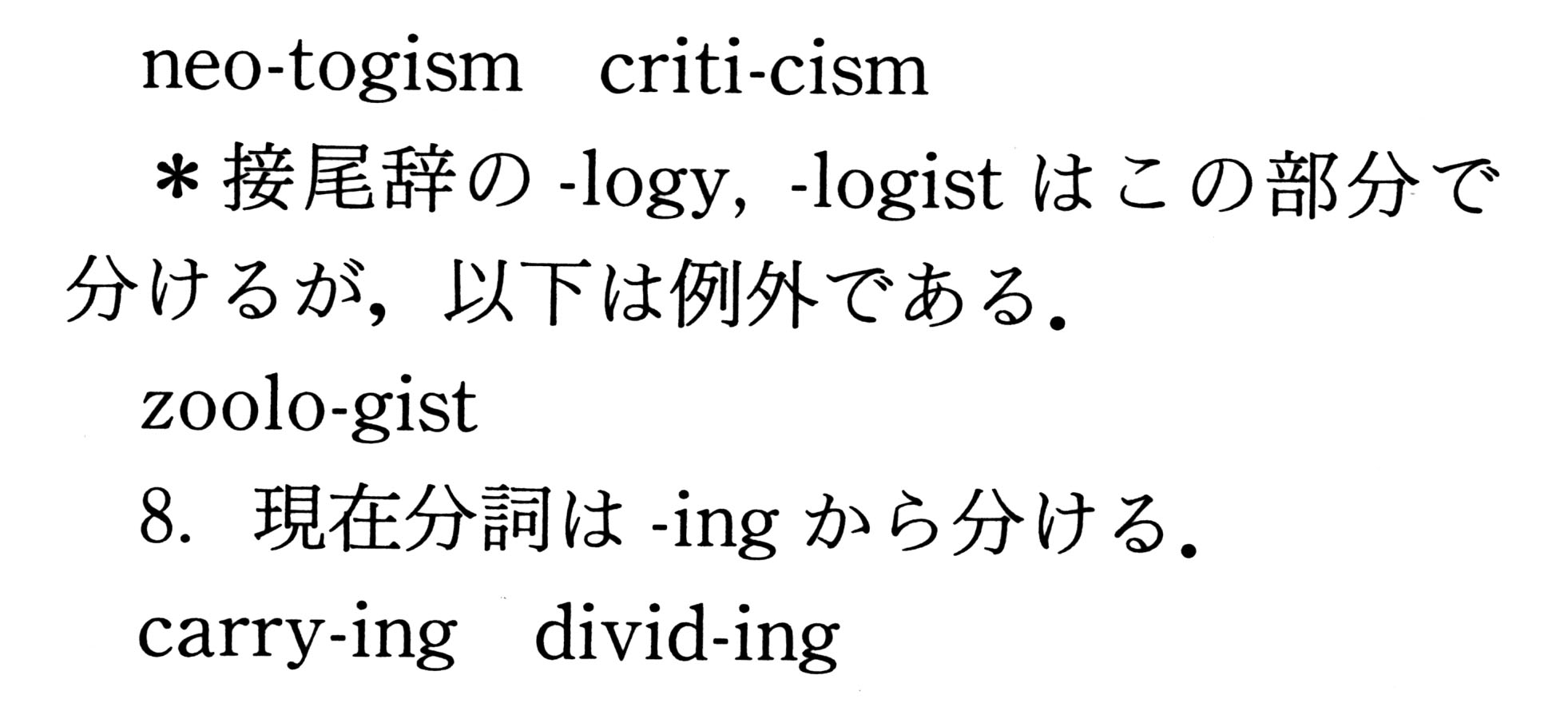

ところで、その文字盤を透過する光が形作る画像には、印字対象とする文字の周辺にある別の文字や、不要な画像も含まれているので、印字しようとする文字のネガ像以外から来る光は、できるだけ遮断する必要があった。そのため、邦文手動写植機の多くは、全角の正方形のマスク(口金マスクまたは写口弁という)を備えていて、全角の範囲外からくる光を通さないようにしていた。図2参照。(特別な場合、例えば、ルビを印字する場合や、イタリック書体を印字する場合などで、この全角の制約を回避するために、足踏みペダルを踏んでいるあいだ写口をルビ文字が印字可能なようにシフトさせたり、イタリック体専用の平行四辺形の形のマスクを用いたりすることもあった)。

技術の進歩にともない、邦文手動写植機の中には、コンデンサーレンズで光源からの光を平行光線とした上で、口金マスク・写口弁に代わるマスクを文字盤よりも光源側に配置する方法が採用することで、全角のマスクによる欧文書体デザイン上の制約を大きく緩和したものも現れた。しかし、その機構を備えていない邦文手動写植機の場合、口金マスク・写口弁が文字盤の後、レンズ系の直前にあったので、日本語書体に含まれる欧文書体や、日本語書体と組み合わせて用いることを想定して開発された欧文書体の場合には、文字の画線が全角の上辺・下辺を超えて伸びることがないようにデザインされた。

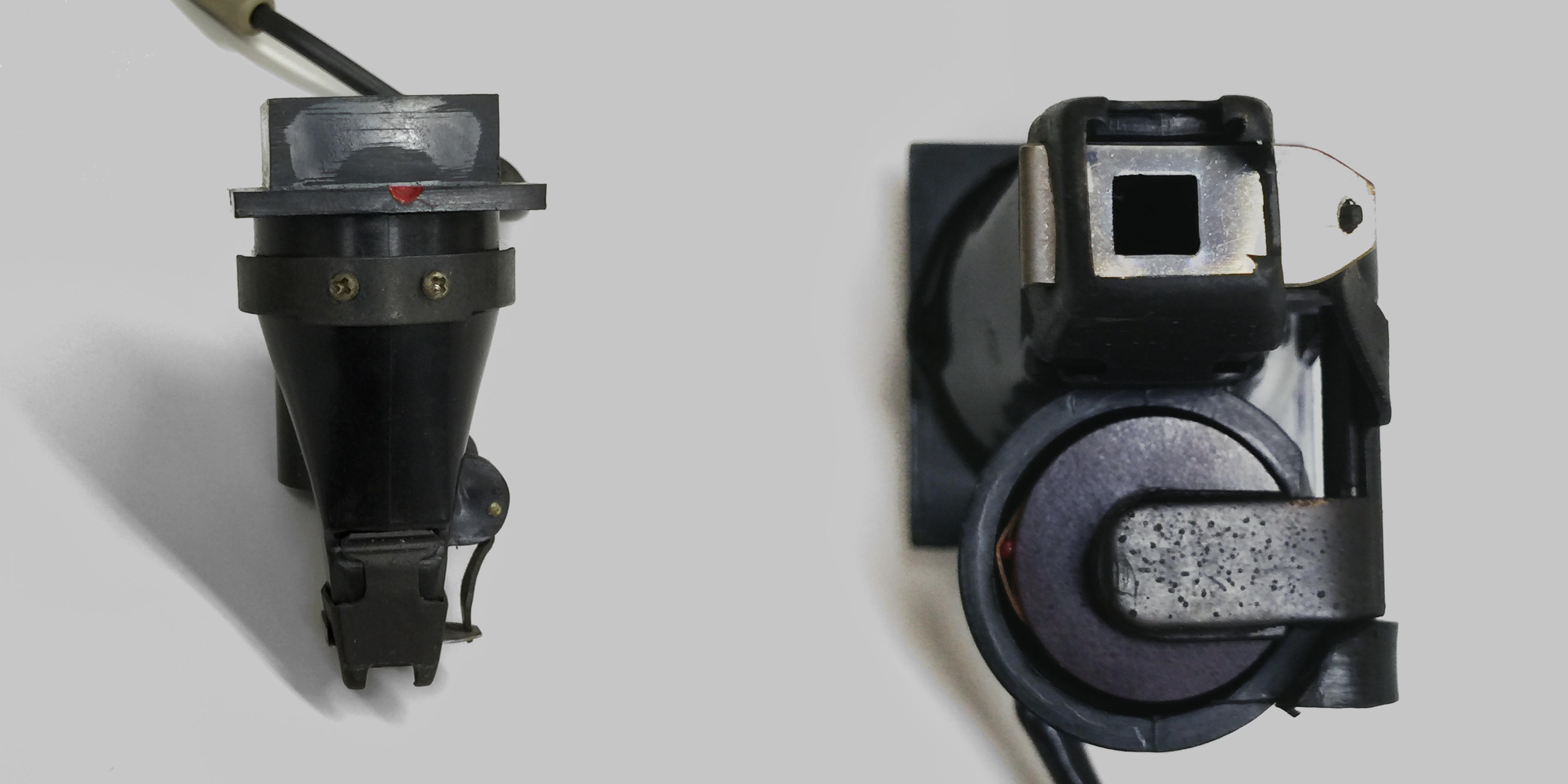

図3の上の例は、日本語書体に欧文を組み合わせた場合の典型的な例で、欧文の方が小さく見える。この例では、小文字のgの下部がこの欧文書体の場合、全角よりも下にわずかにはみ出ているのがわかる。邦文手動写植機にはこの部分が欠けてしまうものがあったので、文字盤を作成する段階で、あらかじめディセンダーを短縮して文字をデザインする必要があった。

また、活字時代の欧文書体には、全角ボディの制約がまだ存在しており、全角に対するベースラインの位置は、およそ底辺から20%の位置にあった(例えば、Inland Type FoundryのStandard Line Facesでは10 ptの全角に対して下から2 ptの位置にベースラインが来る)。「電算写植」や「自動写植」と呼ばれたコンピュータ化されCRT(陰極線管)やレーザー光を用いて印字出力を行う写植の専用システムにおいても、それに類似の相対位置が適用された(例えば全角の底辺から、96/432の位置など)。そのため、図3の上の例では、ベースラインは、全角ボディの底辺から20%に設定してある。(なお、日本語OpenTypeフォントでは、多くの場合、レイアウトソフトウェアが再設定することがなければ、全角ボディの底辺から12%の位置に欧文のベースラインがくる)。他方で、日本語と欧文を組み合わせる場合には、大文字の大きさが漢字や仮名に対して、小さすぎないようにすることが必要とされる。このため、欧文のグリフを10%~20%拡大する必要のある場合が多い。

さらに、欧文のベースライン位置を大文字の高さの中心が全角の中心と揃えるように調整しようとすると、仮に大文字の高さが全角の80%に達すると、アセンダーのはみ出しも回避しようとすると、ディセンダーには全角大きさの20%よりもはるかに小さなスペースしか残らなくなってしまう。 図2の下の例がそのことを示している。大きさを日本語に合わせようとスケーリングを行うと、赤い領域で示される小文字のgのディセンダーの全角からのはみ出しが大きく増えるのがわかる。この部分の形を短縮してデザインすれば、この例の場合にはきわめて異常な欧文の形になってしまうことが予想できる。

このように、ディセンダーに確保できる空間が少なくなってしまう制約条件が、邦文手動写植機の和欧混植にはあり、ディセンダーをきわめて扁平にした欧文書体が、日本語書体と併用する目的でデザインされた。 また、太さについても注意が必要である。拡大・縮小を行えば太さは変化する。(事実、図3の下の例では、拡大したことによって欧文の方が日本語の文字よりも太くなってしまっている)。さらに、本文用に使われる日本語の明朝書体の細いウェイトの太さに合う細いセリフ書体は、既存のローマン書体には、ほとんど存在しない。

ディセンダーの短縮を強いた技術的な制約は、今日のデジタルフォントの時代には存在しない。現在では日本語書体に合わせるための欧文書体でも、文字の形を歪曲する必要はない(全角欧文などの例外はあるが)。とはいえ、日本語書体に合う欧文書体を、既存の書体の中から見出そうとすると、いつも困難がある。日本語書体に合う欧文書体をデザインすることにも、種々の制約条件があることは変わらない。

山本太郎

2024.6.11 v1.3 誤植を訂正し、加筆した。また図1の写真を変更し、そのキャプションも変更した。

2015.6.26 v1.2 大石十三夫氏より、写口と口金マスク・写口弁の写真を撮影していただいたので、それを掲載させていただきます。ありがとうございました。

2015.6.18 v1.1 大石十三夫氏にPAVO-KYの採字マスクについてお教えいただいた内容を基に、内容を加筆修正した。

2015.6.14 v1.0