| 八重山民謡の特徴と形式

沖縄のなかでも八重山は民謡の宝庫といわれ、沖縄本島の民謡にも、八重山民謡を改作した曲が数多くみられます。沖縄本島の民謡は1920年代より、ポピュラーミュージックとしての民謡が作られるようになり、60年代には新作民謡の百花繚乱時代を迎えますが、八重山ではそのような動きはあまりなく、昔からある数々の歌が歌い継がれてきました。

世界中どこでも、「歌」や「踊り」はもともと神への奉納から始まったといわれていますが、八重山ではその発展の各段階が今でも並行して存在しているのも特徴です。まず、神の言葉を模した「カンフチ(神口)」、神への願いを詞にした「ニガイフチ(願い口)」といった、主に御嶽などで司などの聖職者によって唱えられる言葉があります。願いに感情を込めるときに発生した抑揚はやがてメロディとなります。詞の内容や歌われる場の範囲をもう少し広げたものが「ユングトゥ(誦み言)」。これが更に叙事詩的内容と明確なメロディを持った「アヨー」「ジラバ」「ユンタ」「節歌」へと発展していきます。

沖縄民謡の特色として琉球音階(ドミファソシド)が思い浮かばれますが、八重山の場合は、琉球音階よりも律音階(ドレミソラド)の曲が多く、また先に挙げたアヨー・ジラバ・ユンタ・節歌・トゥバラーマ・ションカネ(スンカニ)といった八重山独自の形式をもっています。

アヨー

神前での呪詞・呪祷が唄として発展したのもので、神歌としての機能を持ち、儀礼、祭祀で歌われるものが多い。一方で、後のジラバ、ユングトゥのようなものもある。地域によって「アユー」「アヨ」とも呼ばれる。

ジラバ

アヨーの性格を継承しつつ、旋律がより明確になり、農耕、家造り、船造り、航海、井戸掘りといった人々の生活に密着した主題もとりいれたもの。主に作業労働のとき歌われる。地域によってはジラマとも呼ばれる。

ユンタ

ジラバよりもさらに多彩な内容。恋愛や労働の苦しみといったテーマも取り入れられる。ジラバと同じく、主に作業労働のとき歌われた。現在では三線を伴う場合もあるが、本来楽器の伴奏は入らない。

節歌

もともとは役人(士族)階級の歌で、祝いの場などで歌われた。ここにきて三線の伴奏が導入され、更に笛や太鼓の伴奏もつくようになる。主にユンタを改作した曲が多い(「安里屋ユンタ」⇒「安里屋節」、「鷲ユンタ」⇒「鷲の鳥節」など)。また歌詞には沖縄本島出身の役人により琉歌(琉球における短歌。8・8・8・6の句型をもつ)の要素が導入されている。琉球王国解体後、一般にも広まった。

トゥバラーマ

八重山地方を代表する歌。恋を主題に歌われる叙情歌で、旋律は基本的に1種類しかなく、そこに即興や創作で様々な歌詞を乗せて歌う。本来は作業労働歌だった。現在毎年9月には石垣島で「トゥバラーマ大会」が開かれている。

ションカネ(スンカニ)

与那国島発祥の叙情歌。やはり恋、特に別離を主題に即興の歌詞で歌われる。トゥバラーマが律音階なのに対してションカネは琉球音階であり、歌詞も琉歌の句型の影響を受けている。

現在、「節歌」及び三線の伴奏を伴った一部の「ユンタ」は発祥地を越えて八重山一帯で幅広く歌われており、「工工四」に収録されて一般に「八重山古典音楽(民謡)」と呼ばれています(沖縄本島の場合は「古典」というと宮廷音楽の流れを組む「野村流」等を指し、ニュアンスが違う)。一方「アヨウ」や「ジラバ」、大半の「ユンタ」はそれぞれの島や村落レベルで歌い継がれているものがほとんどで、譜面化されているものは少なく、時代の流れと共に多くが消えつつあります。

波照間のうた

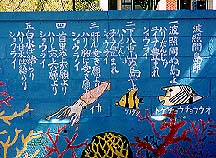

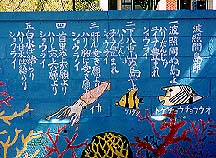

|

| 波照間小学校の塀に書かれた「波照間島節」の歌詞 |

かつて波照間島の人々は八重山の島々のなかでも特に、歌に優れていたと云います。

多くのアヨウ、ユンタ、ジラバが歌い継がれ、また「波照間の人とは唄の掛け合いをするな」というほど優れた歌い手に恵まれていたといいます。石垣島の白保は現在数々の歌い手を輩出する八重山芸能の宝庫として知られていますが、その住民のほとんどは明和大津波(1771)の時の波照間からの移住者の子孫です。

しかし現在の波照間では多くの唄が唄われなくなり、また著名な歌い手が生まれたりといったこともありません。その原因としてまず、戦前の一時期カツオ漁が盛んであったころ、唄を多く知っている世代の男性達が漁に出てしまい、共同農作業のなかで唄を伝承する機会が減ってしまったことが推測されています。

そして更に、第2次世界大戦終結真際に起きた島民の西表島強制疎開があげられます。この強制疎開で島民の大半がマラリアに罹病、実に3分の1もの人々が命を落としました。特に高齢の島民がその犠牲となったため、島で伝えられてきた多くの唄もまたそこで失われてしまったといいます。戦争の被害のひとつの側面といえます。

a.節歌

節歌として三線の伴奏がつけられ譜面化されたいくつかの歌は、現在でもムシャーマや島の行事のときなどに歌われています。最近では、島の代表的唄い手である後冨底(あとふそこ)周二さんがそれらの曲を中心に収めたCDを出しました。このCDは島内限定発売ですが、島を訪れた方なら結構手に入れている人も多いのではないでしょうか。

1.波照間ぬ島節

波照間島の代表的民謡。波照間に勤務していた役人大宜味信智の、1835年の作と伝えられる。土地賛歌であり、豊年予祝の歌である。祝い事の時には必ず歌われる。舞踊もついていて、ムシャーマの舞台で紺地の琉球がすりに四つ竹で踊られる。歌詞、譜面はこちら。

2.祖平花節(しぃぴらぱなぶし)

波照間港から島の中心部に向かう道を「祖平花道」という。この道は「祖平宇根」という名の船頭が風水を利用して開いた道で、この道が出来た時のことを歌ったうた。同じく島の代表的民謡。歌詞、譜面はこちら。

3.五月雨節(ゆどぅあみぶし)

「夜雨が降る年は必ず豊年となる」という祝儀歌。農民にとって、昼の農作業が終わった後、夜に降る雨は特に歓迎され、また夜雨は豊年の吉兆とされたという。一方、「五月の雨」とは梅雨(「ゆどぅん」)でもあり、梅雨の雨=「ゆどぅんあみ」という意もあると思われる。八重山全体には「夜雨節(よるあめぶし)」として広まっており、三線の譜割りが大幅に異なり、歌詞もだいぶ違う。

4.波照間ぬみんぴぃが(ちょうが節)

世果報祈願の歌。囃子言葉からこの名がつけられた。また、有名な子守歌「月ぬ美しゃ」は、この曲のメロディが原形となったといわれている。八重山全体には「ちょうが節」として伝わっているが、3拍子の譜割となっている。これに関して、採譜の際に誤ったものがそのままひろまったのではないかとの見解もある。(玉城功一氏談)歌詞、譜面はこちら。

5.波照間口説

沖縄諸島一帯に分布する「口説(くどぅち)」系民謡の波照間版。旋律は「上り口説(ヌブイクドゥチ)」とほぼ同じだが後半で「かぎやで風」の旋律となる。(沖縄本島の「島尻口説」が同様の構成となっている。)口説系の特徴は歌詞が七五調であることで、波照間口説では島を誉め称える詞となっている。

6.世果報節(ゆがふぶし)

「戸数ぬ倉や満ち余ち御残りや真積みさびら」と歌詞にあるように、収穫期を迎えた島の豊かさをうたった唄。新城島発祥の同名異曲もある。

7.まむれぬいつぃけま節

まみむれぬいしぃけま節とも呼ばれる。まにむるいしきまユンタを節歌に改作したもの。現在ではほとんど歌われることがないようだ。

以下は「南島歌謡大成 八重山篇」及び「日本民謡大観<沖縄・奄美>八重山諸島篇」で、波照間で採録されたとされている民謡です。いずれも三線の伴奏はなく、伴奏はあっても手拍子か銅鑼程度です。前者は戦前からの記録が多く、後者は1978年夏に採録されています。特に前者で採録されている唄のほとんどは、現在では歌われなくなっているようです。最初の分類に従い、「ユンタ」「ジラバ」「アヨウ」の順に歌の内容等を紹介します。歌詞や歌われる場をみると、それらの間には厳密な境界・区分があるわけではなさそうです。

b.ユンタ

いしょ泊ユンタ

すさうすジラバとあわせて家の落成祝に歌われた。朝早く島の北岸の「イショ泊」に打網み漁に出かける様子を描いている。

まへらつぃユンタ

八重山全域で歌われている「まへらつぃ節」のもととなった「ユンタ」が波照間にも伝わっている。両親を亡くした「まへらつぃ」という娘が継母のもとで苦労する話が物語られている。

まにむるいしきまユンタ

「マニムル家」の娘「イシキマ」その兄弟「マシビラ」真勢兄、「カナビラ」加那兄の1日の生活を描写した歌。「まむれぬいつぃけま節」の元となった。冨嘉の西にあった「スクダ(底田)村」の歌とされている。

ぱるまみちぃだかユンタ

ぱるまみちぃだか(走馬目高蟹)とはツノメガニのこと。砂地を動き回るカニの描写に始まり、初夏になるとカニが粟や米の穂を集めるといった内容の歌詞。波照間の粟の始まりが蟹がくれた粟穂であるという伝説や、神事の供物にカニの足が添えられることと関係があるのかもしれない。

c.ジラバ

くぱな(供花)ジラバ(神供花ジラバ)

豊年祭で御嶽での行事が済んだ後家に戻った際の宴で歌われるジラバ。神に初穂を奉納し、世果報を祈願する。

巻踊りのジラバ

豊年祭(プーリン・アミジュワ)の時の巻踊りで歌われるジラバの総称。

「日本民謡大観」には3種が収録。うち一つは「くぱなジラバ」と、もう一つは「ぎさまジラバ」とほぼ同じ詞。

また、もう一つは東の海から弥勒世を積んだ船がやってくるという歌詞で、石垣島白保の「東の渡アヨウ」と類似しており、関連が考えられる。

やにんゆ(来年世願)ジラバ

翌年の豊作を祈願する歌詞となっている。

すさうすジラバ

家の落成祝に歌われる歌の総称。「日本民謡大観」には「家造りジラバ」など4種が収録されている。うち一つは「いしょ泊ユンタ」とほぼ同曲。

草取りジラバ

文字通り、草取りの際に唄われたジラバ。

なちぃぼう(夏ボー)ジラバ

「夏ボー」とは夏の間の草取りなどの共同農作業のこと。その作業時に唄われたジラバ。良き日を選び、神酒を造り、老人を呼び、田に円陣を組んで座り、豊作を願うという歌詞。

旅うさいぬジラバ

首里へ公用の船旅に出かける男に対し、母親、妻、妾のそれぞれが旅の心構えを説く歌詞となっている。

浦船ジラバ(御用船のジラバ)

首里から来る公用船の姿を褒め讃える歌詞となっている。

なしな村宇根ぬ親ジラバ(うにぬやジラバ)

「ナシナ村」の「ウニヌヤ」(船頭)への想いを、その妻が歌う歌詞となっている。

あらぱなぬまびぎれまジラバ

男が思い焦がれていた女に道でばったり出会ったが、話しかけることも抱きしめることもできずにすれ違ってしまい、後悔するといった話が物語られている。

ゆびがゆー(夕べが夜)ジラバ

野原の畑で祈願をする兄のもとに妹が水を届ける歌詞。

ぱいさきよだ(南サコダ)ジラバ

南サコダ(地名)のシカサマは美女として名高く、古見の役人に妾にされるのを逃れるため、於茂登岳の山中に身を隠した。

水辺にかがみ3ヶ月が過ぎ、おのおのの目から木が生えた。木は伐採されて船の建材となり、出来た船には結局その古見の役人が乗ることと

なった、という物語が歌詞となっている。石垣島に類似の昔話が伝えられている。また、死体の目鼻口などから植物が生える神話はアジア各地に残されている。

中山ぬまぶなりぃジラバ

中山家のマブナリが身籠った。堕胎しようか悩んだが、生んでみると、手先の器用な女の子が生まれた。

綾巧者としてその技巧は首里王府まで伝わった、という物語がうたわれている。

いらぶまかなしジラバ

沖永良部島のマカナシが畑で野菜を採り、鍋で茹で、波打ち際でそれを洗う際に波と戯れていると尻が丸出しになり、それを男に観られてしまう、という歌詞となっている。

なかまいジラバ

「ナカマイ」(女性の名前)が薪を採りに出かけ出会った男とのやり取りを描いている。

なさまにジラバ

詳細不明

ぎざまジラバ

ウブヌシィツァ(地名)の義佐真(男の名)とトゥムルザシ(地名)のブネ(母親?)はなぜ出会ったのか、甘い桃と柿をきっかけとして出会ったのだよ、という部分までが記録に残されている。巻踊りのジラバとしても歌われる。

d.アヨー

波照間では「アユ」と呼ばれています。

くぱな(供花)アヨー

豊年祭で御嶽での行事が済んだ後家に戻った際の宴で歌われるアヨー。ジラバと歌詞同じ

ぷばなアヨウ

くぱな(供花)アヨウとほぼ同じ内容の歌詞。

くくるだきアヨー

南風を讃える歌詞。

なちやまぱい(夏や真南風)アヨー

これも夏の南風を歓迎する歌詞。

しらばぞう(白波門)アヨー

白波の荒々しさは兄弟に、港の海の静けさを姉妹に例える歌詞。

ぶしぃみじ(星水)アヨー

星水はスバルをさす。八重山ではスバルが見えなくなる5月(いりゆどぅん=西淀み)から

再び姿を現す6月(ありゆどぅん=東淀み)が丁度梅雨の時期にあたる。この「ゆどぅん」について歌われている。

まやしくまやびらアヨー

共同作業の際、ユンタやジラバとともに歌われたアヨー。「まやしく」は「マシュク村」。

マシュク村のマヤビラが恋人に会うため「クチィバラ道」「ナギナ道」を通ったという歌詞。

野底浜アヨー

木から材木を切り出すことに例えて、恋人同士が離れられないことを歌っている。

ぴさだばる(平田原)アヨー

波照間の平田原に住む男と黒島の赤崎に住む女が、海を隔てているため共に暮らすことができない、といった相聞歌。

古見浦ぬみやらび(美童)アヨウ

古見村の乙女の生活を歌った歌詞。

e.ユングトゥ

「波照間島民俗誌」には2つのユングトゥが採録されていますが、いずれも内容的には恋愛をうたったもので、

「ユンタ」に近いといえるでしょう。

ゆびがゆぬ(昨夜ぬ)ユングトゥ

昨晩は何故逢いに来なかったのかと問う女とそれに答える男の言葉を連ねた相聞歌。

かつての島の結婚生活は女の家への通い婚から始まった。

いみしゃからぬユングトゥ

幼い頃から結婚の約束をしていた男に振られた女が新たな恋人を見つけるといった物語になっている。

f.子守唄

あったぬしぃ(東方の後)のぶーじぃの上の

いりちぃなのおーぱとぅ(青鳩)

がりぃしぃぬしぃ(烏の巣)

「あったぬしぃ」は現北部落の近くにあった村の名前。「いりちぃな」は地名(「イロピィナ」か)。

この3曲は子守歌で、正式な曲名はなく、歌い出しの言葉で上記のように呼ばれている。民謡の曲名はこのような例が多い。

g.その他

うやぬうぐん(親の御恩)

八重山全域でお盆の時に歌われている「無蔵念仏」の波照間版。育ててくれた両親への感謝を歌う。

「南無阿弥陀仏は弥陀仏/親ぬ御恩や深きむぬ/父御ぬ御恩や山高さ/母御ぬ御恩や海深さ・・・」

みるく(弥勒)節

やーらよー

「弥勒節」「やーらよー」ともに八重山全域で歌われているが、波照間でも行事のしめの時に必ず2曲セットで歌われる。

ミルクの項も参照のこと。

聴いてみる・演奏してみるには

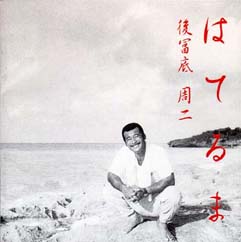

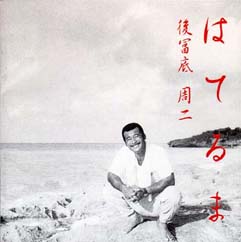

「はてるま」後冨底周二(あとふそこ しゅうじ)

「はてるま」後冨底周二(あとふそこ しゅうじ)

CD(1997年サイデラレコードSD-1006)

1.波照間の波

2.波照間島節

3.波照間口説

4.祖平花節

5.世果報節

6.波照間の波

7.五月雨節

8.古見の浦〜トゥバラーマ

9.高那崎

10.玉踊り

11.トゥバラーマ

12.波照間の波

95年にも4曲入りの同タイトルCDが出ている。いずれも波照間島内でのみ入手可能。周二さんの唄と三線の他に笛の人を加えただけの演奏で、浜辺でのライブレコーディングだという。島の民謡を中心に、「ムシャーマ」で舞踊が演じられる曲が収録されている。「高那崎」はオリジナル曲。最初と最後には波の音が入っており、波照間ファンにはたまらない?。

http://www.mt-fuji.co.jp/saidera/hater.htmlで、それぞれの曲の試聴ができる。

工工四(三線の楽譜)

「声楽譜付 八重山古典民謡工工四 上下巻」

「波照間ぬ島節」「夜雨節」「祖平花節」「ちょうが節」「波照間ぬ島節(早調子)」を収録。興味のある方は周二さんのCDをお手本にチャレンジしてみては。ただし、譜割りは波照間のではなく、八重山全体でのバージョンとなっている。波照間での奏法で演奏したい場合は「波照間島のムシャーマ〜南国の豊年祭と祖先供養の祭典〜」に載っている工工四を参照のこと。

工工四

新たに工工四(唄三線の楽譜)のページを設けました。⇒こちら。

主要参考文献:

日本放送協会編 1989「日本民謡大観<沖縄・奄美>八重山諸島篇」 日本放送協会

外間守善・宮良安彦編 1979 「南島歌謡大成IV 八重山篇」角川書店

仲宗根幸市編著 1998「琉球列島島うた紀行 第2集 八重山・宮古諸島」 琉球新報社

大浜安伴著 1976「声楽譜付 八重山古典民謡工工四 上下巻」

波照間民俗芸能保存会編 1982 「波照間島のムシャーマ〜南国の豊年祭と祖先供養の祭典〜」

宮良高弘 1972「波照間島民俗誌」木耳社

|

「はてるま」後冨底周二(あとふそこ しゅうじ)

「はてるま」後冨底周二(あとふそこ しゅうじ)