■最新刊

闇の中の翼たち

ブラインドサッカー日本代表の苦闘

(岡田仁志/幻冬舎/1500円+税)

|

9月の日誌 扉(目次) 深川全仕事 大量点計画 江戸川時代 メ ー ル |

|

平成二十一年十月二十八日(水) 82.2 kg 悪豚動物園 BGM : Spoza / Anna Maria Jopek |

|

なんかどんどん死人が増えていく「豊島区の女(34)事件」だが、2ちゃんねるの関連スレッドを眺めていたら、本筋とは関係ないこんな書き込みがあった。

なので「54」を見てみたら、「ID:badPIGZo0」。

>>54

IDがヘビメタバンドの名前みたいになってるな

こんなのがあるから、2ちゃんねるは意外に侮れない。

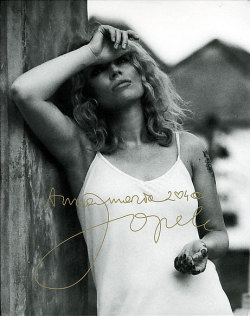

3回連続BGMのアンナ・マリア・ヨペックはポーランドの人である。この3つのアルバムは、いずれも「Dwa Serduszka Cztery Oczy」というボックスセット所収。タイトルの意味はもちろん、読み方もさっぱりわからん。ポーランド本国限定リリースとのこと。かねてからのファンなので、宣伝メールが届くやいなや注文してしまった。ザビエル・レコードGJ。どれもすばらしく、とりわけこのボックスでしか入手できない未発表音源集の「Spoza」がいい。パット・メセニーとの共演で有名なヨペックだが、この3作品ではリチャード・ボナやブランフォード・マルサリスなんかも参加している。彼らを惹きつけるのが彼女の音楽性なのか美貌なのか微妙だが、たぶん両方。女性ヴォーカルの美と器楽の愉悦を高いレベルで兼ね備えた音楽。

|

平成二十一年十月二十七日(火) 82.2 kg 晩酌 BGM : ID / Anna Maria Jopek |

|

なんだか気忙しい毎日で、仕事もなかなか捗らず、ゆっくり日誌を書く気分にならない今日この頃である。しかしそのわりに、毎夜の晩酌(おもに芋焼酎)はやめられない。2ヶ月後にブラインドサッカーアジア選手権本番を控えた代表選手が次々と禁酒宣言しているのに申し訳ない話だが、なんか、夜はのんびり呑んでいる。若い時分から酒にはめっぽう弱く、家で自主的に呑むことなんかなかったのに、これは一体どうしたことであろうか。夜も11時を過ぎると、呑みたくて呑みたくて仕方がない。もしかして、私はこれからアル中になるのだろうか。まだ量は大したことないが、ひとりで仕事をしている人間にとって、これはひじょうに危険な兆候だ。誰も見てないので、昼間からいくらでも呑めてしまう。仕事場には絶対に酒瓶を持ち込むまいぞ。

|

平成二十一年十月二十二日(木) 82.4 kg 姐さんの感想 BGM : JO & CO / Anna Maria Jopek |

|

「あの本、読んじゃった」

と、キリカ姐さんは言った。私と同い年の美容師キリカ姐さんは、歯に衣を着せぬ毒舌の人である。友人の義姉(ヤマちゃんの奥さんのお姉さん)という関係もあり、数年前から世話になっているのであるが、髪を切ってもらいに行くたびに、客としての心構えがなっていない(怠惰な私は3ヶ月に一度しか散髪に行かない)ことや、髭の伸ばし方がなっていないことや、眉毛の手入れがなっていないことや、生き方がなっていないこと等について厳しいダメ出しを受ける。反論の隙を与えぬ早口でべらべらとまくしたてるし、声も大きい。怖いのである。それが面白くて通っているような気もするが、そんなキリカ姐さんが私の本を「読んじゃった」というのだから、これは恐怖以外の何物でもない。なにしろ「読んだ」ではなく「読んじゃった」だ。3ヶ月前に1冊プレゼントはしたが、まさか読むとは思っていなかった。

「それはつまり、うっかり読んでしまった、と」

「そうそう。ほかに読むものがなくて」

字が書いてあれば何でもよかったのである。嗚呼、本に字を書いておかなければよかった。さらにキリカ姐さんは「だって難しそうだからさ〜。読むの大変じゃない、ああいうの」とも言った。ご、ごめんなさい。難しそうな本なんか渡して、本当にごめんなさい。

「いや、でも、そんなに難しくはないと思うんだけど……」

「うんうん、ぜんぜん難しくなかった。すごくわかりやすかった」

ん? そうなの? ダメ出しではないの?

私がキョトンとしていると、キリカ姐さんはさらに意外なことを言った。

「読んでて、岡田さんのやさしさがわかった」

おお。キリカ姐さんが私を褒めている。思いがけぬ展開に、私は天にも昇るようなキモチになった。その程度で天にも昇るキモチになれるくらい、ふだんは叱られてばかりなのだ。

読み始めた当初、姐さんは「こんな書き方して、岡田さん大丈夫なの? どっかから抗議とか受けないの?」とソワソワしたという。かつて書評家の東えりかさんが、障害者スポーツについて書いているのに「筆致が鈍らない」と評してくださったが、おそらくそれと同じようなことを姐さんも感じたのであろう。しかし読み進めていくうちに、「岡田さんは選手たちのことが大好きで、愛情を持ってるから、逆にこういう書き方ができるんだなと思った」そうだ。「ふつうはもっと遠慮した書き方をしそうだけど、そのほうがかえって失礼ってことよね」とも言った。おー。そして、試合の描写についてキリカ姐さんが口にした言葉に、私は震えた。

「なんか、岡田さんも選手と一緒に走ってるような感じだった」

書き手を救う読み手は、意外なところにいる。こういうのを――「批評」や「論評」や「分析」ではなく――「感想」というのかもしれない。ふと気づくと、髪はきれいさっぱりに仕上がっていた。ワックスでスタイルを整え、後頭部を合わせ鏡で私に見せながら、キリカ姐さんは「どう? いいカンジでしょ? テレビにはこのまま出てほしいけどね」と言った。「ま、自分でやるのは岡田さんには無理だろうけど」と付け加えるのも忘れなかった。

|

平成二十一年十月二十一日(水) 81.6 kg アレではなくコノ素晴しい愛をもう一度 BGM : Hot ! Menu / Sadistic Mika Band |

|

未読の人は下から読んでほしいが、昨日の日誌に埋め込んだ『あの素晴しい愛をもう一度』は、いくら聴いても私が中学生のときに聴いた演奏と同じものとは思えず、あらためて探してみた。どっちがいつの録音なのかわからんが、30年前の私に衝撃を与えたのは間違いなくこっちだ。たぶん、写っているジャケットからして、こっちが「オリジナル」であろう。アレンジも違うが、私がいちばん違和感を抱いたのは「あの」の歌い方だった。あっちは「あの」だが、こっちは「あのぅ」とダウンするところがいくつかある。そこが私にとっては重要なポイントだったのだ。まあ、どうでもいいっちゃどうでもいい話だが、暇な人は聴き比べてもいいし、比べなくてもいい。

|

平成二十一年十月二十日(火) 82.4 kg 表記は「素晴らしい」ではなく「素晴しい」らしい BGM : Hot ! Menu / Sadistic Mika Band |

|

聴いているのは、「ワカチコ、ワカチコ!」で始まるサディスティック・ミカ・バンドの名盤。ゆってぃは、これを聴いたことがあるのだろうか、どうだろうか。それはともかく、30年前の中学生時代に、はじめて加藤和彦&北山修の『あの素晴しい愛をもう一度』を聴いたときの衝撃は今でも忘れない。『あの素晴しい愛をもう一度』という楽曲ではなく、オリジナル音源の『あの素晴しい愛をもう一度』のことだ。

曲そのものは、それ以前から(たぶん合唱曲として)知っていた。美しい曲だとは思っていたものの、(当時はメッセージソング的なものが好きだったこともあって)あの時代のフォークらしくない甘ったるい歌だなぁと感じていた。ところがオリジナルを聴いてみたら、そんなイメージをひっくり返すような歌いっぷりだったから衝撃を受けたのだ。私は、たとえば森山良子の『この広い野原いっぱい』や、あるいはチューリップの『心の旅』みたいな歌い方を想像していたのだと思うが、どちらともまったく違う。情感や叙情を極端に抑制したクールでドライな演奏。どこかぶっきらぼうで、突き放したような感じ。ぜんぜん、甘くない。むしろ厳しい。「この歌詞をこんな風に歌うか?」と私は思った。演奏によって音楽の印象はガラリと変わるのだということを初めて知ったのが、あのときだったかもしれない。

そして中学生の私は、その演奏に『あの素晴しい愛をもう一度(笑)』もしくは『あの素晴しい愛をもう一度……なんちゃって』的なニュアンスを感じ取り、こいつはカッコイイ!と思ったのだった。45歳の私としては、10代の私に「それはちと違うぜ」と言いたい部分もあるけれど、三つ子の魂百までというか、そのとき「こういう距離感もアリなんだな」と思ったその感覚は、ずっと自分の中に染みついているような気がする。ともあれ私は、あのオリジナル以外の『あの素晴しい愛をもう一度』を聴きたいと思えない。合掌。

|

平成二十一年十月十九日(月) 82.8 kg 運動会の「運」は運不運の「運」 BGM : Beyond Appearances / Santana |

|

土曜日はセガレにとって小学校最後の運動会。これまで運動会の勝敗なんか(自分の子供時代も含めて)気にしたことがなかったが、我が子が応援団長となれば、全力で赤組を応援するというものである。なにしろ閉会式では応援団長が優勝旗を授与されるのだ。優勝旗を手にするチャンスなんか滅多にないのだ。開会式の応援合戦では、「白なんかに負けてたまるか〜!」というセガレの野太い声が校庭に轟いた。なんて適材適所なんだ。がんばれ赤組。

午前中の戦いを終えて、スコアは110対145で白組がリード。思わぬ大差である。5・6年生の騎馬戦ではセガレを先頭にした馬が大将だったが、これも赤組の完敗だった。しかし午後の部に入ると、赤組が徐々に巻き返す。流れを大きく変えたのは、1年生の玉入れだ。1回戦は玉を数え終えた時点で同点だったが、「白組はカウントの途中で1つ放り投げていなかった」との判定で赤の勝ち。2回戦も僅差で赤が制し、この時点で200対205まで差を詰めたのである。そもそも玉入れのカウントは意外に難しく、見ていて「ズレてんじゃね?」と思うことがしばしばなので、カゴから取り出した玉はそこらに放り出すのではなく、別のカゴに入れるなどひとまとめにして、再チェック可能にしたほうがいいと思いました。

やがて6年生の100メートル走が始まった。セガレは足が遅く、いつもビリなので、あまり見たくない種目だ。しかし今回は、いっしょに走る5人のうち2人が発熱で欠場だという。しかもそのうち1人はダントツで速い子。私はゴール地点でカメラを構えて待った。スタートすると、予想外にセガレが速い。コーナーを回ったところで、セガレがトップだ。マジかよオイ。そんなことってあるのかよ。しかし最後の直線に入ると、2位の選手が猛追してくる。白組の応援団長だった。絶対に負けられない戦いがそこにはある。顔をゆがめて懸命に走るセガレ。シャッターを押しっぱなしにして連写する私。パシャー! パシャー! パシャー! パシャー! 勝ったのはセガレだった。カメラは、「腹の差」で先にテープを切ったセガレの姿を完璧にとらえていた。小学校生活、最初で最後の1等賞。いやっほーう。発熱で欠場した子に悪いと思いながらも、笑いが止まらない。「よっしゃー!」とガッツポーズを決めるセガレの姿が眩しかった。

さて運動会の勝敗は、最後の紅白リレーに持ち込まれた。200対205になった時点でスコアボードが隠され、「あとは閉会式のお楽しみ」になっていたが、誰もが「このリレーで勝ったほうが勝ち」だと思って見ていた。そして結果は、白、青、黄、赤の順。青は白組、黄は赤組なので、われわれにとっては絶望的な結果だった。

ところが。玉入れの判定で厳正な姿勢を示した審判団は、ここでも立派な仕事をした。1位の白チームに進路妨害、4位の赤チームに走路逸脱の反則があったため、ともに失格。リレーの順位は、1位が青、2位が黄と訂正されたのだった。こうなると、結果はわからない。それでもやや白組が優勢のように思われたが、ひょっとしたら……という期待が赤組サポーター(おもに私たち夫婦)に広がる。

閉会式。こんなに固唾を呑んで運動会の結果発表を聞いたのは、生まれて初めてだ。赤組230点、白組220点。グラウンドに腰を下ろして並ぶ赤組選手団から、歓喜の声が上がる。応援団長は、副団長の女の子に「やったね!」と肩を叩かれ、嬉しそうに地面の上を転げ回っていた。わずか10点差。進路妨害がなければ、結果は逆になっていただろう。セガレが100メートル走の応援団長対決を制して「奇跡の1等賞」を勝ち取ったのも(スコアにどう反映されるのか知らないが)大きかったかもしれない。いわゆるひとつの「バカヅキ」である。セガレにとっては「強運動会」だったといえよう。校長から優勝旗を授かるセガレにカメラを向けながら、「この子は何か持ってる」と私は思った。これが小学校最後の親バカかもしれない。ともあれ、スポーツらしい波瀾に満ちた、よい運動会だった。誰よりも楽しんだ自信がある。あー面白かった。

ところで、この小学校の運動会では、前年まで6年連続で赤組が優勝していた。そのため今回は事前に「白組を強くしよう」と画策した教師がいたとかいないとか。保護者のあいだの噂話だから、(火のないところに煙は立たないとは思うものの)本当かどうかは知らない。だから仮定の話にすぎないけれど、もし本当にそんな発想の教師がいるとしたら、スポーツ教育に関わる資格はないと断言できる。というか、頭が悪すぎて話にならない。そんな結果を平等にして、いったい何の意味があるというのだ。あまりに赤が強いので、白組に入ると「あーあ」とガッカリする子もいるらしいが、「白が弱い」には何の根拠もなく、単なる偶然である。サイコロの目が6回連続で「半」になったって、7回目の丁半は五分五分であることを教えるのが教育だ。だいたい、子供たちは毎年同じ組に入るわけではない(セガレも白組だった年はある)のだから、百年連続で赤組が勝ったって何の問題もない。常に「今年の運動会をいかにフェアにやるか」を考え、戦力の均衡を図るのが教師の役目だろうが。仮定の話で腹を立ててもしょうがないが、スポーツの勝敗まで「管理」したがる教師がいてもまったく不思議ではないというのが、学校の現実。もし意図的な戦力不均衡が図られていたのだとしたら、7年連続となる今回の赤組優勝は実に反体制的な勝利だったことになるので、さらに気分がいいけどね。

|

平成二十一年十月十六日(金) 82.6 kg 盗まれた BGM : Supernatural / Santana |

|

これから出版社が厳正に対処するところなので詳細は書かないが、某所で私の著作物が思いっきりパクられているのを発見した。世の物書きのなかには、「自分の言いたいことを広めてもらえるのだから勝手に使ってもらって結構」という意味のことを公言する内田樹さんのようにチョー寛大な心の持ち主もおり、その姿勢に「なるほどなぁ」と感じ入ったこともあるが、いざ現実に自分がパクられてみると、これはやはり心穏やかではいられませんわな。こっちは身を削る思いで必死こいて書いてんだから大事に扱ってくれよ、と思うのである。無論、「つまらない」「役に立たない」と思う著作物をわざわざパクる人はいないだろうから、その意味では悪い気はしないと言えなくもないけれど、まあ、泥棒だからね。「貴女があんまり素敵だから思わず下着を盗んでしまいました」と言われて、許す人はいないのである。比喩がちょっと間違っているような気もするが、ともかく他人のものを盗んではいけません。っていうか、こういうのは必ずバレるんだよ。個人のブログなんかはいちいちとやかく言わないけれど、たとえば数年前に「嫌いな日本語」を文体ごとパクったキミのことも、私は知ってるからね。ぶへへ。カンジ悪いな私。

|

平成二十一年十月十五日(木) 82.6 kg その15年前は中学生だった BGM : The Ten Shades of Blues / Richard Bona |

|

そんな気はまるでしないのだが、本日で結婚15年である。私は45歳だから、ちょうど人生の3分の1を結婚していることになる。実感としてはせいぜい7分の1程度だよなあ。いかに年を取るほど体感時間が速くなるかという話である。福岡伸一ハカセによれば、それは新陳代謝のサイクルが長くなっているのが原因とのことだが、まあ、老化現象の話はもうエエがな。ところで15周年の結婚記念日のことを、英国式では「水晶婚式」というそうだ。石英の中で無色透明のものを特に水晶と呼び、古くは「玻璃(はり)」と呼ばれて珍重された。と、ウィキペディアにはある。表記が「玻璃」でヨカッタ。「破離婚式」じゃシャレにならん。ちなみに水晶は日本の「国石」でもあるという。国石なんつーものが決まっていることも知らなかった。スイスとベルギーも水晶が国石だってさ。ふうん。モロッコは「珊瑚」だが、それは石なんですか。あと、当たり前だがトルコの国石はトルコ石。ともあれ、今のところまだおおむね順調に結婚しております。

10日ほど前のブラインドサッカー関東リーグ第4節で飛び出した超ウルトラスーパーゴールのことを、どうしてブログに書かないんですか!と一部の関係者からブーイングを受けておりましたが、それについては今朝ほど更新された闇翼コラムのほうで熱筆をふるっておきましたのでよろしくね。自分で「熱筆」って言っちゃいけませんけども。だいたい、筆は使ってない。「執筆」や「熱筆」や「文筆」などの言葉は、いつまで生き残るのでありましょうか。でも「熱指」だと、特殊なジャンルの小説で使う言葉みたいに見えて困る。邦彦のふるう熱指に、美津子が応える――みたいな。水晶婚式の日にナニを書いているのか私は。ま、たまにはそんなんもエエがな。

|

平成二十一年十月十四日(水) 82.6 kg もうエエの? BGM : Caravanserai / Santana |

|

日曜日に数年ぶりで会った大学の先輩に「おまえ痩せたな」と驚かれ、しまいには「60キロ台に見える」とまで言われた。たぶん酔っ払って見境を無くしていたのだろう。実際の体重を教えたら意外そうな顔をされたが、まあ、以前より相対的に「痩せた」のは事実であるものの、私は決して「痩せて」はいない。しかもこのところずっと微増傾向だ。それも当然で、こうしてウェブ上で体重公開ダイエットをしているわりに、近頃は痩せそうなことを何もしていない。むしろ太りそうなことばかりしている。晩酌(with グリコのチーザ)がやめられなくなりつつあるし、十数年ぶりに、「酒を呑んだあとの深夜ラーメン」が我慢できなくなっているのである。まずいよなぁ。あれはうまいからまずいよね。うんうん、うまいうまい。そして、まずいまずい。

減量モチベーションが低下したのは、2ヶ月ほど前、ふとした瞬間に自分の手をじっと見つめたのがきっかけだった。手の甲が、驚くほど老けた表情を見せていたのだ。なんかシワシワで、血管もやけにゴツゴツと浮き出ている。自分の父親の手を見ているような気がした。嗚呼、知らないうちに、おれはこんな手の男になっていたのか。そう認識した途端、「いまさら減量のために我慢なんかして何になるんだ?」と思ってしまったのだった。

いや、べつに老いを嘆いているわけではない。老化現象は、それだけ長く人生を味わったことの証である。古代エジプトでは、「年寄りほど神である太陽の光を長く浴びているから尊い」ということで、老人が敬われたという。いい話だ。シワやシミやシラガやハゲやローガンを蔑む若者には、いずれ天罰が下るであろう。

そんなわけで(どんなわけだかよくわからんが)、老いを認識すると、なぜか関西弁で「もうエエやんか」という悪魔の囁きが聞こえてくるのである。そんなことないですかご同輩。減量だけではない。「もうエエやんか」は、さまざまな局面で聞こえる。いちばんヤバいのは、原稿の締切前になると、その悪魔の声が耳元でクレッシェンドするように鳴り響くことだ。遅れて仕事切られたかて、もうエエやんか、もうエエやんか、もうエエやんか! エエことないわ、どアホ! と、言い返してくれる天使はいない。何が言いたいのかわからんけど、まあ、そんな感じ。どんな感じやねん。

|

平成二十一年十月十三日(火) 82.2 kg 酒とサッカーの日々 BGM : Borboletta / Santana |

|

●金曜日

大学時代のクラスメイトと神楽坂。縦隔腫瘍(人体には横隔膜のほかに縦隔膜もあるそうだ)の診断を受けて入院し、手術したら実は縦隔腫瘍ではなく肺腫瘍で、しかし良性だったので本来なら手術の必要はなく、それでも部位が部位なので煙草をやめざるを得ず苦しいという奴などいて、なるほどアラフィーの酒ってこういう味なのかな、と思った。学研で書籍編集をしているKから、「闇翼」の感想を聞く。書き手としての「説明能力の高さ」を褒めてもらった気がするが、かなり酔ってからの話だったので記憶があやふやなのが残念だ。読み手にとって未知の世界の情報が手際よく説明されてるからスポーツ物としてふつうに感情移入できる、とか、そういう話だっけ?

●土曜日

昼前に車で八王子へ。ブラインドサッカーの日本代表合宿の取材。最近の取材は「する」と「受ける」の両面。いまテレビの取材が進行中なのだ。仕事場にもカメラが入るらしいが、ヤニだらけの壁紙を貼り替えたほうがいいだろうか、どうだろうか。放送は12月の予定。詳細が決まったら、ここで告知します。その番組を含めて、この日のグラウンドにはテレビカメラが3台。アジア選手権本番まであと2ヶ月、いよいよ雰囲気が盛り上がってきた感じ。

●日曜日

朝9時過ぎに車で八王子へ。中央道は2カ所で事故渋滞。そのためフェンス設営に間に合わず、申し訳なかった。昼休みに新品のサッカーシューズに履き替え、フィールドでゴールキックの練習。前にも書いたが、11月の久我山イレブン親子会でGKをやるつもりなのだ。代表GKの3人が寄ってたかって教えてくれたおかげで、ちょっとコツをつかんだ。佐藤さん、安部さん、福永さん、どうもありがとうございました。バシバシ蹴ったら右足首周辺が痛くなり、帰り道の渋滞中はアクセルとブレーキを踏みかえるたびに苦悶の声が漏れた。ヘトヘトで帰宅し、入浴、ビール、晩飯、NHK大河ドラマ……と日曜日の夜を満喫していたら、友人のヤマちゃんから電話。大学時代のサークル仲間と渋谷で呑んでるから来いという。夕方から創立40周年記念OB会ライブがあり、そこで配布される記念誌に私も寄稿したのだが、忘れていた。パジャマから洋服に着替えて渋谷へ。9時に店に着き、終電まで呑む。疲労の極みだったので短時間でベロベロになったが、意外に元気だよな俺。大学時代、私にトロンボーンの吹き方とハイライトの味を教えてくれた二つ上の先輩が、煙草をやめていた。ちょっと裏切られた気分。

●月曜日

朝9時に電車で八王子へ。筋肉痛で脚が思うように動かないので車はやめておいた。代表合宿3日目は、前日までのクーバー・フットボールパークではなく八王子盲学校の校庭。ワールドサッカーキング岩本編集局長のブログで「闇翼」を知って読み、それで初めてブラインドサッカーの存在を知ったという大学生カップルが見学に来ていた。ありがとう、岩本さん! 「まさか書いた人に会えるとは思いませんでした」と驚いていたが、たいがい居るんです私は。たまに欠席すると「深川さん、具合でも悪いのかな」と心配する選手もいるぐらいだ。ちなみにその大学生は岩本さんの知り合いでは全然なく、ほかのブログからたまたまリンクをたどってアクセスしたらしい。出会い頭の連続だが、そうやって本の存在を知っても「読む人」と「読まない人」がいるのだし、本を読んでも現場に「来る人」と「来ない人」がいるわけで、彼らと出会ったのは偶然ではなく、たぶん必然なんだろうな。情報は、届くべき人のところにいつか必ず届く。そう信じないとやっていられない仕事でもある。初めて選手たちのプレイを見た大学生が「スピードが想像以上に速いこと以外は、本で読んでイメージしたとおりでした」とのことだったので、安心する。むふふ。やはり「説明能力」はKの言うとおりなのかもしれないな。夕刻に帰宅し、妻子と吉祥寺でインド料理。最後にようやく連休らしい時間を家族と過ごせてヨカッタ。

|

平成二十一年十月九日(金) 82.6 kg 嵐を呼ぶ仕事 BGM : The Mande Variations / Toumani Diabate |

|

きのうも(私だけではないと思うが)散々な一日だった。10時から12時まで、東大柏キャンパス(つくばエクスプレス柏の葉キャンパス下車)の数物連携宇宙研究機構でM先生にインタビューする予定だったのである。なので朝7時半に家を出たのだが、ご案内のとおり台風だ。新宿までたどり着いたところでJRがストップ。丸ノ内線に乗り換えようとしたら、大混雑で改札口に近づけもしない。めったに通勤電車なんか乗らないのに、よりによってこんな日にかぎってなぁ。秋葉原で待ち合わせている編集Kさんからは、まだ西荻窪で立ち往生しているとのメール。こりゃ焦ってもムダだと思い、一服しようと思って外に出たら、雨も風もなく(ついでに喫煙所も見あたらず)、かすかに青空さえ見える。なんのこっちゃ、である。そういえばセガレの小学校は、前日の午後に早々と休校が決まっていた。都内では千代田区と杉並区だけだったらしい。結果的にはぜんぜん登校できる感じだったが、まあ、JRも教育委員会も、「安全第一の慎重な対応」ってことなのだろう。慎重と臆病は紙一重だったりするが、結果論でとやかく言ってもしょうがない。

ともあれ、地下鉄を乗り継いで秋葉原に到着したのは10時すぎ。TXはやや遅れながらも運行していた。たまたま先生のスケジュールがユルい日で、遅刻しても取材時間を割いてもらえたのは不幸中の幸いだったが、実は8月に石垣島で台風の直撃を受けて帰京できなかったときも、キャンセルしたのはM先生の取材だった。どういうわけかこの仕事は、吹けよ風呼べよ嵐的な感じになりますな。市場も席巻して売れそうな気がしなくもない。ちなみに本郷ですり替わった2本の傘は、柏でそれぞれの持ち主の手に戻りましたとさ。めでたしめでたし。

たぶん15年ぐらい会っていない大学時代の後輩女子から、突然メールをもらった。私の名を新聞広告(発売直後に読売と毎日に出たのだ)で見つけて「闇翼」を買い、このブログも読むようになったとのこと。嬉しい話である。なるほど、実名で本を出すと、こういうことがあるわけなのだなぁ。一方、犯罪者の実名を本のタイトルに曝して「何になる」のかはよくわからない(カネにはなるのかもしれない)が、それはまた別の話。しかしアレだよ、「私は相手が何をしているか知らないが相手は私が何をしているか知っている昔の知り合い」が他にもいるのかもしれないと思うと、ちょっぴり居心地が悪い。このブログまでたどり着いたら、メールがほしいぞ。

|

平成二十一年十月七日(水) 82.0 kg 私の不確定性 BGM : Like Never Before / Taj Mahal |

|

きのうはひどい一日だった。13時から東大の本郷キャンパスで素粒子物理学関係の取材があったのだが、まず録音機(ICレコーダーとテレコ)をすべて忘れて出かけてしまい、井の頭線の車中から慌てて女性編集者Kさんにメールで用意を依頼。その後、四谷に向かうべく、吉祥寺で中央線に乗り換えた。ところが、しばらく経ってからふと気づくと、そこは武蔵境。中央線の仕組みをご存じない方のために説明しておくと、四谷は吉祥寺より東、武蔵境は吉祥寺より西である。「反粒子は時間を逆行する」ことの意味について考えていたのがいけなかったのかもしれない。またKさんに「すみません遅れます」とメール。武蔵境から反転して四谷に向かい、南北線に乗り換えて東大前で下車。ダッシュで東大正門前へ。

が、いるはずのKさんがいない。彼女も遅れているのかと思い、「正門前に着きました」とメールを出すと、折り返し電話。「岡田さん、ひょっとして農正門の前にいません?」という。Kさんは東大出なので東大のことに詳しいのだ。門を見ると、たしかに「農正門」と書いてある。農学部キャンパスの門だ。ふつう、農学部で物理学の取材はできない。うへえ。理学部は隣なのかよ。東大って初めて来たから知らなかったよ。「そこから正門まで来てると時間がかかるから理学部1号館の前で落ち合いましょう」と言われ、隣のキャンパスの西方門から入り、理学部1号館を探す。しかし案内図が見あたらない。そこらを歩いている東大生を片っ端からつかまえて「理学部1号館はどこですか」と訊いた。が、誰も知らない。そんなことも知らない連中が東大に入れていいのか!と内心で毒づきながら、広いキャンパスを走り回る。

やがて、「いまどこですか?」とKさんから電話。どこって東大の中です。「安田講堂は見えますか?」と言われ、周囲を見回すと、それらしき時計のついた建物があった。でも、なんだか小さい。安田講堂は古いニュース映像で何度も見ているが、もっとデカい建物のはずだ。ものすごく高いところに向かって機動隊が放水していた印象がある。理学部1号館は安田講堂の裏手だと言われ、握りしめた携帯電話に向かって「これが安田講堂なんスかねえ」と呟きながら走った。裏手の建物の前で、Kさんが手を振っていた。やはりあれが安田講堂だったのか。札幌の時計台ほどガッカリ度は大きくないが、安田講堂は意外と小さい。

汗をふきふき、不確定性原理や加速器の仕組みなどについてM先生にインタビュー。速度を決めると位置が決まらなくなり、エネルギーを決めると時間が決まらなくなるのが不確定性原理である。まるで、急げば急ぐほど場所がわからなくなり、疲労度が増すにつれて時間に遅れる今日の私のようだ。どうだ、よくわからないだろう。私は、不確定性原理のことは何となくわかってきたが、自分のことがどんどんわからなくなる。

先生の話はとても面白かったが、1時間の取材を終えて3人で外に出た瞬間、傘を忘れてきたことに気づいて天を仰いだ。嗚呼、今日はほんとうにダメだ俺。急いでいるM先生とそこで別れ、Kさんといっしょに、取材に使った部屋に戻る。傘をピックアップし、理学部1号館1階にあるドトールへ。東大のキャンパス内にはドトールやスタバがあるのだ。理学部1号館を探すとき、学生たちに「ドトールはどこですか」と訊けば、すぐに教えてくれたかもしれない。

コーヒーを飲み終え、ホッとしたのも束の間、駅へ向かおうと傘をさした瞬間に違和感があった。……これ、俺のじゃねえぞ。だが、それは私のミスではなかった。M先生からKさんにメールがあり、「すみません、岡田さんの傘を持ってきてしまいました。部屋にあるのが私のです」とのこと。色は微妙に違うが、取っ手の感触や重さが物質と反物質くらい似ているので、2人ともすぐには気づかなかったのである。M先生とは木曜日にまた会う予定なので、そのとき交換すればよいが、このM先生の傘をどこかに置き忘れたりしたらまた大騒ぎだ。私は「これだけは絶対に死守すべし」と、クォーク(陽子や中性子などを構成する素粒子)同士を結びつける「強い力」もかくやと思われるほど強く強く傘を握りしめて帰ったのだった。

夜、ノーベル物理学賞が決まったことを知る。光ファイバーとCCD。誰でもわかる話で、なんかつまんない。

|

平成二十一年十月二日(金) 82.0 kg 落語だ BGM : Improvisczario / Bernie Worrell |

|

きのうは夕刻に銀座で編集者と素粒子物理学本の作戦会議をした後、相手に誘われて、柳家花緑の独演会「花緑飛翔」(銀座中央会館ブロッサム)を鑑賞。生で落語を見るのは初めて。いや、落語は「聞く」というべきなのだろうか、どうなのだろうか。柳家花緑は五代目柳家小さん(人間国宝)の孫である……という予備知識すらないまま出かけたわけだが、とても面白かった。演目は「目黒のさんま」と「愛宕山」の古典二題。さすがに「目黒のさんま」くらいは私も知っている。殿様が「さんまは目黒にかぎる」と言って終わるやつだ。実際、ゆうべも殿様が「さんまは目黒にかぎる」と言う場面で終わった。「目黒のさんま」という噺は、どうしても、殿様が「さんまは目黒にかぎる」と言って終わらなければダメなのだろうか。と思わないでもないが、やはり殿様が「さんまは目黒にかぎる」と言って終わらなければダメなのだろう。「愛宕山」は初めて聞いたが、たぶんこれも「あ、忘れた」で終わらなければいけないのだ。たぶん「忘れた」で終わるんだろうなと思っていたら、やっぱりそうだった。当たり前だが、着地点がわかっていても面白いのが古典の凄味である。きっと別バージョンのエンディングにトライした人もいるに違いないが、それは一度しかできないので古典になりませんね。

ともあれ、プロの話芸を深〜く堪能。物を書く上でも勉強になるので、もっと落語を聞かなければ。途中、ピアニストの国府弘子をゲストに招いたコーナーもあり(そこで柳家花緑が披露した「スリラー」のダンスやピアニカ演奏がまたうまい)、あれで3000円は安い。安すぎる。そういえば先日、「闇翼」未読のブラインドサッカー関係者に「1500円は高くて……」と面と向かって言われて返す言葉がなかった(ちなみにその人は関係者の懇親会で2500円の会費を払っていた)が、それはそれで仕方ないことだと思ってはいるものの、できれば読んでから判断してほしいです。まあ、読んでから「これで1500円かよ!」と言われても、「どうもすみませんでした」と(内心でみつこになりつつ)詫びるしかありませんけども。人はなぜ本を「高い」と感じるのでありましょうか。1500円って、ラーメン約2杯分なんだけどね。ラーメン2杯に勝てないのは悲しい。古典なら1500円でも「安い」のだろうか。

|

平成二十一年十月一日(木) 82.0 kg コペンハーゲン解釈 BGM : Live in Scandinavia Vol.1 / Jimi Hendrix |

|

世の五輪ファンが注目するコペンハーゲンは、現代物理学ファンにとっても特別な都市である。物理学に「ファン」はいねえだろ、と思うだろうが、ここにいる。今の私がそうだ。理解はしていないが面白がって本を読み漁っている現状は「ファン」としか言いようがない。さて、コペンハーゲンにはボーア研究所なる機関があり、ボーアは前期量子論で指導的役割を演じたノーベル賞物理学者の名である。で、その量子論では「物事は確率的に予想できるが観測されるまではわからない」と考えるらしい。本当はもっとややこしい話なんだろうと思うが、簡単にいうとそういうことだ。これを「コペンハーゲン解釈」という。この解釈のおかしさを指摘するために考案されたのが、「シュレディンガーの猫」という有名な思考実験である。シュレディンガーはボーアの量子論を完璧に理論化したノーベル賞物理学者で、それはたぶん「量子論」を「量子力学」に高めたということなんだろうと思う(違うかもしれん)のだが、どういうわけかコペンハーゲン解釈には反対した。このへんが、ファンに「ようわからんが面白い」と思わせるところですね。

シュレディンガーの猫とは、こんな思考実験である。まず、蓋のある箱の中に猫を1匹入れる。なぜ犬や豚や猿やジミヘンではなく猫なのかは知らない。たぶん、タコでもイケるだろうと思うが、「シュレディンガーのタコ」では思わず笑ってしまうからまずいのだろう。それに、水槽を使うとなると実験が面倒にもなる。どうせ思考実験なんだから、どっちでもいいとは思うけどね。ともかく、この箱の中に、放射性物質のラジウム、ガイガーカウンター、青酸ガス発生装置を入れる。ラジウムがアルファ粒子を出すとガイガーカウンターがそれを感知し、青酸ガス発生装置が作動するので猫は死ぬ。ラジウムからアルファ粒子が出なければ、猫は死なない。はい、それではここで問題です。一定の時間が経過した後、猫は生きているでしょうか死んでいるでしょうか――ということを思考するのである。

ふつうは、「生きているか死んでいるかどちらかだ」と考えるだろう。私はそう考えるし、アインシュタインやシュレディンガーもそう考えた。蓋を開けて見なくても、中の猫は生か死のどちらかの状態にある。ところがコペンハーゲン解釈はそう考えない。中の猫は生と死の両方の可能性があり、蓋を開けて観測する瞬間までどちらなのかは決定しないというのだ。アルファ粒子の出る確率が50%なら、観測される前の猫は生と死が1:1で重なり合っていると解釈しなければならない。自分が何を言ってるのかわかってるのかおまえらは。私はわかってません。

さらに、蓋を開けた観測者が密室の中にいて外部と連絡を取らなかったら猫の生死はいつ決定するんだ? というような話もあって、どんどんワケがわからなくなっていくわけだが、まあ、コペンハーゲンはそういう土地柄なので、五輪開催地もそう簡単には決定しないかもしれない。4都市の勝利する確率は25%、投票箱を開けるまでは何も決まらないのだ。……あら? どういうわけか、ごく当たり前の結論になってしまった。