ゴールデンウィークの翌土曜は、昼に上野、谷中、そして夕方に乃木坂へ。会期末が迫った展覧会を中心に美術館・ギャラリー巡りしました。

中世後期14世紀以降20世紀前半までの西洋美術をコレクションする国立西洋美術館で開催された、1957年開館以来初の現代美術の展覧会です。

20世紀後半の作品も取り上げられてはいましたが、

美術館収蔵作品のベースとなった松方コレクションや、日本における西洋美術受容、美術館という制度などに取材したサイトスペシフィックでコンセプチャルなインスタレーション作品が多い構成でした。

といっても、コンセプトに深みというより素朴さを感じてしまったのには否めず。

田中 功起 のインスタレーションを美術からの排除がテーマで貧困・階級の一切触れないのは不自然、と思いつつ観た後に、

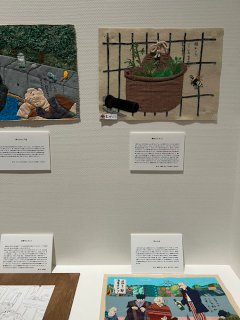

それを補完するように、山谷のドヤ街と上野のホームレスに取材した生活史のアプローチにも影響を受けていそうなインスタレーションがあったものの、

男性ばかりのドヤ街の人々の絵を観ながら今度は女性の貧困が不可視化されていることが気になったりしました。

そんな微妙なインスタレーションが続いたせいか、

単に並置されているだけという 内藤 礼 の作品が一周回ってこの企画へのメタ批評にも感じられました。

中世後期14世紀以降20世紀前半までの西洋美術をコレクションする国立西洋美術館で開催された、1957年開館以来初の現代美術の展覧会です。

20世紀後半の作品も取り上げられてはいましたが、

美術館収蔵作品のベースとなった松方コレクションや、日本における西洋美術受容、美術館という制度などに取材したサイトスペシフィックでコンセプチャルなインスタレーション作品が多い構成でした。

といっても、コンセプトに深みというより素朴さを感じてしまったのには否めず。

田中 功起 のインスタレーションを美術からの排除がテーマで貧困・階級の一切触れないのは不自然、と思いつつ観た後に、

それを補完するように、山谷のドヤ街と上野のホームレスに取材した生活史のアプローチにも影響を受けていそうなインスタレーションがあったものの、

男性ばかりのドヤ街の人々の絵を観ながら今度は女性の貧困が不可視化されていることが気になったりしました。

そんな微妙なインスタレーションが続いたせいか、

単に並置されているだけという 内藤 礼 の作品が一周回ってこの企画へのメタ批評にも感じられました。

18世紀後半から19世紀初頭にかけて活動したスペインの画家 Francisco de Goya による ナポレオン戦争のスペインでの戦いであるスペイン独立戦争 (1808-1814) に取材した版画集 Los desastres de la guerra [The Disasters of War] (c.1810-15) の全82点を一挙展示したものです。 何点か断片的には観たことはありましたが、全体をまとめて観たのは初めて。 勇ましい戦闘風景ではなく、死体の山、餓死しかけた人々、女性に対する性的暴力など「戦争の悲惨」が、 時に生々しく、時に Los caprichos (1797-98) にも似た 風刺と寓意に満ちた幻想的な絵として、細かいモノクロの銅版画でこれでもかと描かれていて、見応えありました。

江戸時代の幕府公認の遊郭 吉原 の、文化・流行の発信地としての面に焦点を当て、吉原に関する美術作品を集めた展覧会です。 前半、地階の展示は約250年間の吉原遊郭の変化を制度面も含めて堅実に解説するもので、社会の中での位置、性格の移り変わりを追う様なところもありました。 しかし、3階へ移動すると、展示空間の作りはテーマパーク的な悪趣味さ。 そんな中にあっても、台東区立下町風俗資料館の 辻村 寿三郎 (人形), 三浦 宏 (建物), 服部 一郎 (小物細工) 《江戸風俗人形》(1981) には、そんなことも吹き飛ばす凄みを感じました。

Apichatpong Weerasethakul: Solarium

Apichatpong Weerasethakul: Solarium

作家が幼少期に熱中したというタイのホラー映画 The Hollow-eyed Ghost (1981) を再現した映像に基づく 新作インスタレーション Solarium (2023) をメインに展示したギャラリーでの個展です。 暗いギャラリー中央に立てた透明なガラスのスクリーンに対し2台のプロジェクタから両面へ映像を投影します。 元ネタを知らない投影されていた映像の内容よりも、プロジェクターの光源が眼に入る位置での幻惑されるかのような鑑賞体験が、 2019年に東京芸術劇場で観た Fever Room (2015) [鑑賞メモ] をコンパクトにしたようでした。

現代における個人と社会の距離感をテーマとした現代アートの展覧会ですが、

ビデオ、写真やデジタルの画像などをメディアをコンセプチャルに扱った作品が多く、

「リモート」にウェイトがあったように感じられました。

長尺のビデオ作品が多いのはどうしたものかと思いつつも、

プロパンバーナーでブロンズ像を加熱し続ける様子を捉えた《Fever》 (2021) や、

アウトドア用小型ガスバーナーコンロを円形に並べて発生させた上昇気流で紙飛行機が回り飛ぶ《誰が為に鐘は鳴る》(2021) などの、

井田大介の不条理感強いビデオ作品が好みでした。

現代における個人と社会の距離感をテーマとした現代アートの展覧会ですが、

ビデオ、写真やデジタルの画像などをメディアをコンセプチャルに扱った作品が多く、

「リモート」にウェイトがあったように感じられました。

長尺のビデオ作品が多いのはどうしたものかと思いつつも、

プロパンバーナーでブロンズ像を加熱し続ける様子を捉えた《Fever》 (2021) や、

アウトドア用小型ガスバーナーコンロを円形に並べて発生させた上昇気流で紙飛行機が回り飛ぶ《誰が為に鐘は鳴る》(2021) などの、

井田大介の不条理感強いビデオ作品が好みでした。

20世紀フランスの美術作家 Henri Matisse の、

Musée Matisse de Nice [ニース市マティス美術館] のコレクションに基づく展覧会です。

20世紀初頭 Faubisme の中心的な作家として知られるようになった作家ですし、

その頃から戦間期の活動も追える展示でしたが、

展示の過半は1940年代以降の切り紙絵をベースにした作品で、

特に Chapelle du Rosaire à Vence [ヴァンスのロザリオ礼拝堂] 関連の仕事の展示が充実していました。

切り紙絵時代のアート本 Jazz (1947) が好きなので、

その作風を礼拝堂の室内装飾や衣服のデザインへ大規模に展開した仕事を見ることが出来たのが収穫でした。

20世紀フランスの美術作家 Henri Matisse の、

Musée Matisse de Nice [ニース市マティス美術館] のコレクションに基づく展覧会です。

20世紀初頭 Faubisme の中心的な作家として知られるようになった作家ですし、

その頃から戦間期の活動も追える展示でしたが、

展示の過半は1940年代以降の切り紙絵をベースにした作品で、

特に Chapelle du Rosaire à Vence [ヴァンスのロザリオ礼拝堂] 関連の仕事の展示が充実していました。

切り紙絵時代のアート本 Jazz (1947) が好きなので、

その作風を礼拝堂の室内装飾や衣服のデザインへ大規模に展開した仕事を見ることが出来たのが収穫でした。