東京都現代美術館の開館30年を記念する展覧会です。

といっても、開館から30年間の東京都現代美術館の歩みを振り返るような展覧会ではなく、

今現在の現代美術のありようを切り取る展覧会でした。

欧米 (北米及びヨーロッパ) の有名な作家は無く、

世界の南北問題や国内の貧富格差の問題、マイノリティに対する抑圧などの作品のテーマの採り方は、

『国際芸術祭「あいち2025」―灰と薔薇のあいまに』 [鑑賞メモ] にも共通しますが、

そちらでは扱いが少なかった東アジアから東南アジアにかけての作家が厚く取り上げられていて、補完しているようにも感じられました。

しかし、作風は『国際芸術祭「あいち2025」―灰と薔薇のあいまに』に多かったすっきりとスタイリッシュの仕上がりというより、

キッチュだったりドキュメントを集積するようなものだったりするものが目立ちました。

それが地域差によるものなのか、キュレータによるディレクションの違いなのかは、わかりかねましたが。

東京都現代美術館の開館30年を記念する展覧会です。

といっても、開館から30年間の東京都現代美術館の歩みを振り返るような展覧会ではなく、

今現在の現代美術のありようを切り取る展覧会でした。

欧米 (北米及びヨーロッパ) の有名な作家は無く、

世界の南北問題や国内の貧富格差の問題、マイノリティに対する抑圧などの作品のテーマの採り方は、

『国際芸術祭「あいち2025」―灰と薔薇のあいまに』 [鑑賞メモ] にも共通しますが、

そちらでは扱いが少なかった東アジアから東南アジアにかけての作家が厚く取り上げられていて、補完しているようにも感じられました。

しかし、作風は『国際芸術祭「あいち2025」―灰と薔薇のあいまに』に多かったすっきりとスタイリッシュの仕上がりというより、

キッチュだったりドキュメントを集積するようなものだったりするものが目立ちました。

それが地域差によるものなのか、キュレータによるディレクションの違いなのかは、わかりかねましたが。

そんな作風もあって、ノンフィクションの本かドキュメンタリー映画としてきっちり仕上げた方が良いのではないかと思ってしまう作品も少なく無かったのですが、

中で印象に残ったのは、インド南西部マハーラシュトラ州ムンバイのスタジオCAMPによる、

ムンバイの高層ビル上部に設置された監視カメラのように向きや焦点を遠隔操作可能としたカメラで撮影した高精細カラー映像を凸凹に配置されたスクリーン投影した7チャンネルビデオ作品 Bombay Tilts Down (2022)。

建設途中の高層ビルからスラム街まで舐めるように撮られた映像に、街の貧富格差の激しさを自分自身がビルの上から観るかのように感じられました。

そんな作風もあって、ノンフィクションの本かドキュメンタリー映画としてきっちり仕上げた方が良いのではないかと思ってしまう作品も少なく無かったのですが、

中で印象に残ったのは、インド南西部マハーラシュトラ州ムンバイのスタジオCAMPによる、

ムンバイの高層ビル上部に設置された監視カメラのように向きや焦点を遠隔操作可能としたカメラで撮影した高精細カラー映像を凸凹に配置されたスクリーン投影した7チャンネルビデオ作品 Bombay Tilts Down (2022)。

建設途中の高層ビルからスラム街まで舐めるように撮られた映像に、街の貧富格差の激しさを自分自身がビルの上から観るかのように感じられました。

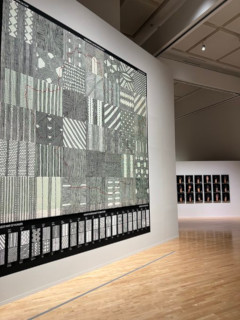

日本出身で2000年代半ばよりニューヨーク拠点で現代美術の文脈で活動する作家の展覧会です。

国際美術展などで観たことがあるかもしれませんが、意識して観るのは初めてです。

パフォーマンスやそれを行う場としてのインスタレーションを主たる作風の作家のようで、

この展覧会中にもパフォーマンスは行われていますが、タイミングが合わず、インスタレーション作品として観ることになりました。

パフォーマンス抜きで観たということもあると思いますが、動きのある作品の方が興味深く、

直径2m深さ2mほどの円柱状の穴の中で飛び跳ねつつ声をあげている様子を撮った映像作品 «random memo random» (2016) や、

疑似餌を拡大したオブジェを挟み込んだスプリングを頭上に張り巡らせて間欠的に振動させる『測深線』«Sounding Lines» (2024) の、

不条理なユーモアを楽しみました。

日本出身で2000年代半ばよりニューヨーク拠点で現代美術の文脈で活動する作家の展覧会です。

国際美術展などで観たことがあるかもしれませんが、意識して観るのは初めてです。

パフォーマンスやそれを行う場としてのインスタレーションを主たる作風の作家のようで、

この展覧会中にもパフォーマンスは行われていますが、タイミングが合わず、インスタレーション作品として観ることになりました。

パフォーマンス抜きで観たということもあると思いますが、動きのある作品の方が興味深く、

直径2m深さ2mほどの円柱状の穴の中で飛び跳ねつつ声をあげている様子を撮った映像作品 «random memo random» (2016) や、

疑似餌を拡大したオブジェを挟み込んだスプリングを頭上に張り巡らせて間欠的に振動させる『測深線』«Sounding Lines» (2024) の、

不条理なユーモアを楽しみました。

コレクション展示室では 『開館30周年記念 MOTコレクション 9つのプロフィール 1935>>>2025』。 企画展『日常のコレオ』とは対照的な、東京都美術館以来の歴史を振り返るようなオーソドックスな年代順の展示構成でした。