2010年から継続していた『あいちトリエンナーレ』ですが、 2022年の前回から日本語名称が『国際芸術祭「あいち」』と変更されています。 今まで足を運んだことが無かったのですが、今回は芸術監督がアラブ首長国連邦の首長国の一つシャールジャ出身で、 観る機会の少ない中東圏を中心とする非欧米の現代アートの作家をまとめて観るよい機会と、 9月13日に愛知県陶磁美術館、14日に愛知県芸術センターの2会場を観ました。 (瀬戸市のまちなかの展示は未見です。)

愛知県陶磁美術館の展示は、ビデオ上映を含む作品は3点のみ。

陶磁の美術館を会場としていることもあり陶磁や土、灰を素材にする立体作品が多めに感じられました。

世界各地の近世 (大航海時代) 以降の植民地主義、特に先住民の問題が通底するテーマとなっていましたが、

それを直接的に図示をしたり関連するドキュメントを積み上げるような作品はなく、

むしろ、象徴的な形態をとったり、作品の素材選びに反映されているような作品がメインでした。

愛知県陶磁美術館の展示は、ビデオ上映を含む作品は3点のみ。

陶磁の美術館を会場としていることもあり陶磁や土、灰を素材にする立体作品が多めに感じられました。

世界各地の近世 (大航海時代) 以降の植民地主義、特に先住民の問題が通底するテーマとなっていましたが、

それを直接的に図示をしたり関連するドキュメントを積み上げるような作品はなく、

むしろ、象徴的な形態をとったり、作品の素材選びに反映されているような作品がメインでした。

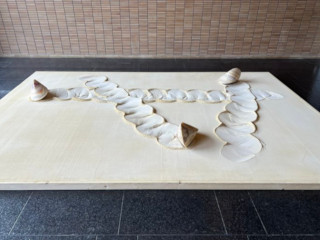

中でも、数十cm大の石の丸みのある円錐様の石の立体作品とそれを敷き詰めた砂の上で転がして不規則な跡を付けた Elena Damiani (ペルー出身/拠点) や、

石炭灰を塗った壁に石炭の塊を一列に並べて展示した Yasmin Smith (オーストラリア出身/拠点) など、

かなりミニマリスト的な仕上がりの作品が印象に残りました。

中でも、数十cm大の石の丸みのある円錐様の石の立体作品とそれを敷き詰めた砂の上で転がして不規則な跡を付けた Elena Damiani (ペルー出身/拠点) や、

石炭灰を塗った壁に石炭の塊を一列に並べて展示した Yasmin Smith (オーストラリア出身/拠点) など、

かなりミニマリスト的な仕上がりの作品が印象に残りました。

日本の作家では、大小島 真木 の茶室「陶翠庵」を使ったインスタレーションが印象に残りました。

アカシアの命名に関わる問題を取り上げ、オーストラリアの先住民と入植者の統合の象徴となっていることや、

生物学的な分類とオーストラリアだけでなくアフリカでの命名の歴史的文化的な背景の齟齬の観点から

淡々と語るナレーションが付けられた、コントラスト強い白黒のアカシア類の映像が上映される一方、

茶室内はそれらしくないどぎつい色彩でライトアップされるという。

茶室の空間の狭さを生かし、ライティングの色彩と白黒映像のコントラストも良いインスタレーションでした。

日本の作家では、大小島 真木 の茶室「陶翠庵」を使ったインスタレーションが印象に残りました。

アカシアの命名に関わる問題を取り上げ、オーストラリアの先住民と入植者の統合の象徴となっていることや、

生物学的な分類とオーストラリアだけでなくアフリカでの命名の歴史的文化的な背景の齟齬の観点から

淡々と語るナレーションが付けられた、コントラスト強い白黒のアカシア類の映像が上映される一方、

茶室内はそれらしくないどぎつい色彩でライトアップされるという。

茶室の空間の狭さを生かし、ライティングの色彩と白黒映像のコントラストも良いインスタレーションでした。

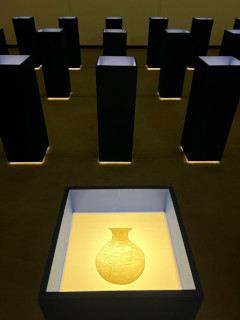

特別展示という位置付けで愛知県陶芸美術館の収蔵品から 三島 喜美代 《時の残骸 90》(1990) が展示されていましたが [関連する鑑賞メモ]、

テーマや作風なども他の展示との違和感を感じさせず、良かったでしょうか。

特別展示という位置付けで愛知県陶芸美術館の収蔵品から 三島 喜美代 《時の残骸 90》(1990) が展示されていましたが [関連する鑑賞メモ]、

テーマや作風なども他の展示との違和感を感じさせず、良かったでしょうか。

愛知県芸術センターの展示は、愛知県美術館の10階と8階ギャラリーを使った展示がメインで、 国際芸術祭らしくギャラリー一室使うような、ビデオなど駆使したインスタレーションが、 特に小部屋の多い8階のギャラリーにビデオの上映をメインとする作品が多く集められていました。 その一方で、テーマは愛知県陶芸美術館とも統一感が取れていました。

中では、髪をモチーフとしつつ抽象的に空間構成したインスタレーションの Afra Al Dhaheri (アブダビ出身/拠点)、

2003年のイラク戦争で体験した空爆の空を抽象表現主義を思わせる大きな油彩画として仕上げた Bassim Al Shaker (イラク・バクダッド出身/ニューヨーク拠点)、

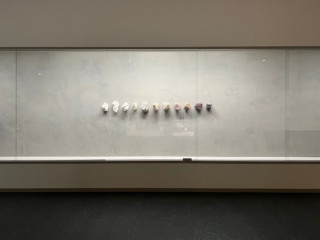

シリア内戦でイスラム国に破壊・略奪されたラッカの博物館所蔵の文化財をリトファンに3Dプリントしたものをマトリックス状に並べたライトボックスで展示した Hrair Sarkissian (シリア出身/ロンドン拠点) の Stolen Past (2025) など、

抽象度高く仕上げた作家の作品が印象に残りました。

中では、髪をモチーフとしつつ抽象的に空間構成したインスタレーションの Afra Al Dhaheri (アブダビ出身/拠点)、

2003年のイラク戦争で体験した空爆の空を抽象表現主義を思わせる大きな油彩画として仕上げた Bassim Al Shaker (イラク・バクダッド出身/ニューヨーク拠点)、

シリア内戦でイスラム国に破壊・略奪されたラッカの博物館所蔵の文化財をリトファンに3Dプリントしたものをマトリックス状に並べたライトボックスで展示した Hrair Sarkissian (シリア出身/ロンドン拠点) の Stolen Past (2025) など、

抽象度高く仕上げた作家の作品が印象に残りました。

ビデオを使った作品では、手にまとわりつく蝿の動きや唸る羽音を白い背景で抽象化しつつCGも使って描いた

Silvia Rivas (アルゼンチン・ブエノスアイレス拠点) の Buzzing Dynamics (2010) が、

芸術祭全体の方向性には外れるように思いつつも、そのユーモアが気に入りました。

パレスチナ、イラク、シリア、イエメンの人々がSNSで共有した歌い踊る様子の映像を素材とした映像を

電子的なビートに乗せつつフラットにならないようにした壁面に投影した

Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme (ニューヨーク/パレスチナ・ラマラ拠点) の

May amnesia never kiss us on the mouth (2020-ongoing) にも、DIY的な生々しさを感じました。

その一方で、20世紀前半と思われる白黒のアーカイブ映像や、BBCやNational Geographicが撮ったかのような (実際にBBCの自然班と撮ったとキャプションにあった) 高精細の迫力ある大自然の映像を、象徴的な演出写真のようなカットも交えて、

近世以降の海を舞台とした交易や冒険の歴史をうっすらと浮かび上がらせるような

3スクリーンのビデオ・インスタレーションに仕上げた John Akomfrah (ロンドン拠点) の

Vertigo Sea (2015) の映像美に圧倒されました。

ビデオを使った作品では、手にまとわりつく蝿の動きや唸る羽音を白い背景で抽象化しつつCGも使って描いた

Silvia Rivas (アルゼンチン・ブエノスアイレス拠点) の Buzzing Dynamics (2010) が、

芸術祭全体の方向性には外れるように思いつつも、そのユーモアが気に入りました。

パレスチナ、イラク、シリア、イエメンの人々がSNSで共有した歌い踊る様子の映像を素材とした映像を

電子的なビートに乗せつつフラットにならないようにした壁面に投影した

Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme (ニューヨーク/パレスチナ・ラマラ拠点) の

May amnesia never kiss us on the mouth (2020-ongoing) にも、DIY的な生々しさを感じました。

その一方で、20世紀前半と思われる白黒のアーカイブ映像や、BBCやNational Geographicが撮ったかのような (実際にBBCの自然班と撮ったとキャプションにあった) 高精細の迫力ある大自然の映像を、象徴的な演出写真のようなカットも交えて、

近世以降の海を舞台とした交易や冒険の歴史をうっすらと浮かび上がらせるような

3スクリーンのビデオ・インスタレーションに仕上げた John Akomfrah (ロンドン拠点) の

Vertigo Sea (2015) の映像美に圧倒されました。

日本の作家では、マユンキキ (ヤウンモシリ[北海道]・チカプニ[近文]コタン出身/北海道拠点) の祖父 川村 カ子ト に主題にしたインスタレーションが印象に残りました。

以前に『翻訳できない私の言葉』 (東京都現代美術館, 2024) [鑑賞メモ] で観たときはリサーチ資料展示のような微妙さを感じたのですが、

この芸術祭では、

旭川アイヌのリーダーかつ天竜峡〜三河川合間の鉄道開通で活躍した測量技師という対象的な二面を描きつつ、

ブラックボックス化したギャラリーに道を示すように並べた石とスピーカーからの音をメインとしてミニマリスティックな空間演出に仕上げていました。

日本の作家では、マユンキキ (ヤウンモシリ[北海道]・チカプニ[近文]コタン出身/北海道拠点) の祖父 川村 カ子ト に主題にしたインスタレーションが印象に残りました。

以前に『翻訳できない私の言葉』 (東京都現代美術館, 2024) [鑑賞メモ] で観たときはリサーチ資料展示のような微妙さを感じたのですが、

この芸術祭では、

旭川アイヌのリーダーかつ天竜峡〜三河川合間の鉄道開通で活躍した測量技師という対象的な二面を描きつつ、

ブラックボックス化したギャラリーに道を示すように並べた石とスピーカーからの音をメインとしてミニマリスティックな空間演出に仕上げていました。

小川 待子 のガラスと陶を組み合わせて天然水晶原石のような造形や溶け崩れた水盤のようなオブジェを使ったインスタレーションも、

その素材感そのものの美しさを感じさせるだけでなく、

その素材からして愛知県芸術センター会場に展示されていながら愛知県陶磁美術館会場との繋がりを意識させるようなところもありました。

愛知県陶磁美術館の茶室「陶翠庵」でも展示していた 大小島 真木 の愛知県芸術センターの作品は、

作風がかなり異なっていて、そちらにはむしろ分裂した印象を受けました。

小川 待子 のガラスと陶を組み合わせて天然水晶原石のような造形や溶け崩れた水盤のようなオブジェを使ったインスタレーションも、

その素材感そのものの美しさを感じさせるだけでなく、

その素材からして愛知県芸術センター会場に展示されていながら愛知県陶磁美術館会場との繋がりを意識させるようなところもありました。

愛知県陶磁美術館の茶室「陶翠庵」でも展示していた 大小島 真木 の愛知県芸術センターの作品は、

作風がかなり異なっていて、そちらにはむしろ分裂した印象を受けました。

欧米 (北米及びヨーロッパ) の有名な作家はいませんでしたが、 アジア、アフリカ、南米、オセアニアといった非欧米の現代アートをまとめて観ることができましたが、 芸術監督のバックグラウンドでもある中東圏の作家が印象に残ることが多かったでしょうか。 女性作家も多く、特に愛知県陶芸美術館で展示していた作家は過半が女性でした。 多様なバックグラウンドの作家を集めつつ、植民地主義、特に先住民の問題が通底するテーマとして感じられ、 その一方で最終的には抽象度の高い造形や空間演出の作品に仕上げているものが多く、その点も期待以上に見応えのある芸術祭でした。 (作品展示を前提とした美術館の空間を使った展示のみを観ているので、瀬戸市のまちなかでの展示も観るとまた印象も変わるかもしれませんが。)

『国際芸術祭「あいち2025」―灰と薔薇のあいまに』は、現代美術の展示だけではなく、 パフォーミングアーツのプログラムも組まれています。 というわけで、合わせて以下の3つを観てきました。 パフォーミングアーツの演目も、現代美術と共通するテーマが感じられるものでした。

권 병준 [Kwon Byungjun]: Speak Slowly and It Will Become a Song

권 병준 [Kwon Byungjun]: Speak Slowly and It Will Become a Song

パフォーミングアーツ部門のプログラムとしてエントリしていましたが、

ライブで誰かがパフォーマンスしているわけではない、いわゆるサウンドインスタレーションです。

GPSで位置情報を取るヘッドホンを使い芝生広場の位置に応じたサウンドを聴く、いわゆるAR (Augmented Reality) の作品でもあります。

自分が体験した時は雨足が弱まることはあれど降雨で、傘をさしつつ、足元を気にしつつの体験になってしまい、ヘッドホンのサウンドの世界に入り込めなかったということもあるでしょうか。

音声ガイドではないので現実世界との対応付けが分かりやすい必要はないのですが、

芝生広場という特徴に乏しい空間ではその結びつきは乏しく、

単に民謡などに関する話を聴きながら歩きまわるだけに近い体験になってしまいました。

パフォーミングアーツ部門のプログラムとしてエントリしていましたが、

ライブで誰かがパフォーマンスしているわけではない、いわゆるサウンドインスタレーションです。

GPSで位置情報を取るヘッドホンを使い芝生広場の位置に応じたサウンドを聴く、いわゆるAR (Augmented Reality) の作品でもあります。

自分が体験した時は雨足が弱まることはあれど降雨で、傘をさしつつ、足元を気にしつつの体験になってしまい、ヘッドホンのサウンドの世界に入り込めなかったということもあるでしょうか。

音声ガイドではないので現実世界との対応付けが分かりやすい必要はないのですが、

芝生広場という特徴に乏しい空間ではその結びつきは乏しく、

単に民謡などに関する話を聴きながら歩きまわるだけに近い体験になってしまいました。

音を使ったAR作品といえば『六本木アートナイト 2012』での Musicity Tokyo [鑑賞メモ] など思い出しますが、 10余年経って技術的にはかなり洗練されたと感じる一方で、街中の文脈のある変化に富んだ空間の方が会場としては適していそうだとも感じてしまいました。 2012年にはDocumenta 13で Janet Cardiff & George Bures Miller: Alter Bahnhof Video Walk という音声だけでなくビデオを使ったAR作品も体験していて [鑑賞メモ]、 その時にも感じたことですが、やはり、この手の作品の面白さは実現する技術とは独立だとも感じてしまいました。

サモアにルーツを持つ Neil Ieremia が1995年に設立した オセアニアの島嶼国やニュージーランドの先住民にルーツを持つメンバーで構成された ニュージーランド [アオテアロア] のコンテンポラリーダンスカンパニーの公演です。 2005年に来日しているとのことですが、今回初めて観ました。

太平洋の島々に対して広く持たれている楽園 (paradise) のイメージの裏にある、 先住民の大航海時代以降の受難の歴史を “hope + resistance”、“sorrow + acceptance”、“control + release”、“faith + crisis”の4部構成で描いた作品でした。 楽園をイメージさせる緑を舞台の両脇に配し、その間で、その役割を表す衣装を着たダンサーが踊ります。 マイムで内面を物語るというより、ダンスで象徴的な場面を連ねていくので、神話的な叙事詩を見るようでした。 そのテーマに合わせたように、サモア語やトンガ語の歌やナレーションが使われる一方、楽園を想起させる映画音楽的な音楽が歪んだ形で使われましたが、 実に1980s前半風、特にFats CometかArthur Bakerかのようなold school hip-hop / electro / freestyleな (おそらくオリジナルの) 音楽が多用されていたのが、 このスタイルの音楽を選択した意図を汲み取りかね、気になってしまいました。

Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme with Baraari, Haykal and Julmud:

Enemy of the Sun

Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme with Baraari, Haykal and Julmud:

Enemy of the Sun

愛知県美術館ギャラリーで現代美術の展示にも参加していた Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme の、

クラブのライブ及びラウンジのスペースを使ったパフォーマンスです。

没入型のビデオ・インスタレーションしながら、

パレスチナ・ラマラ拠点もしくはそこを出て欧米で活動するパレスチナ系ミュージシャン Baraari, Haykal, Julmud がライブしました。

愛知県美術館ギャラリーで現代美術の展示にも参加していた Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme の、

クラブのライブ及びラウンジのスペースを使ったパフォーマンスです。

没入型のビデオ・インスタレーションしながら、

パレスチナ・ラマラ拠点もしくはそこを出て欧米で活動するパレスチナ系ミュージシャン Baraari, Haykal, Julmud がライブしました。

最初は再入国できなくなる可能性があるため来日できなくなった (おそらく) Haykal がリモート参加でラップで30分ほど、 続いて、Basel Abbas がラップトップでビデオを操作する横で Baraari と Julmud がラップやトリップホップ風に歌うようなフローで30分ほど。 その後、ラップ抜きで Julmud がより抽象的な音出しを始めたのですが、このあたりで体力的に限界となり帰ることにしました。 かつての SuperDeluxeのような打ちっぱなしの壁にくっきり投影されればビデオプロジェクションに没入感も出たかもしれませんが、 雑然としたクラブのラウンジ的なスペースではよくあるビデオ演出程度になってしまったでしょうか。

会員になってるチェーンのシティホテルになんとか相応のお値段で泊ることができたのですが、 宿泊予約サイトで検索するとホテルが空いていても普段の倍くらい。 駅やホテルでスーツケース押した推し活らしき人 (アイドルかと思われるものの推しが何かは判らなかった) を多く見かけたので、三連休だからだけではなかったのでしょう。 日帰りにしようかと思った程ですが、夜の公演も観ることができましたし、やはり1泊にして良かったです。

陶磁資料館南駅から会場の愛知県陶磁美術館へ向かう間に一緒になった人と話したり、 会場の陶磁美術館でオープニングで来ていた作家か関係者らしき人に英語で「素敵なシャツですね」と声をかけられたり、という所にも、いかにもフェスに来た感がありました。

食事は、泊まったホテルの朝食が一番まともだったという結果になってしまいました。 ランチや休憩では会場に併設された関連メニューを出しているレストランやカフェに入ったのですが、 席数ではなく処理能力が不足していてオペレーションが破綻していました。これは、残念。