2005年以降、野毛大道芸から分裂し、

みなとみらい21、関内馬車道、イセザキモール、吉田町の

4会場で開催されている

ヨコハマ大道芸。

今年は海外特別招聘のパフォーマーは特に無かったが、

クラウンカレッジ・ジャパン創立20周年を記念し、

18日(土)の18:30〜19:15にみなとみらい21会場のクイーンズサークルで

クラウンカレッジ・ジャパン卒業者による『クラウンパーティ』

と題したパフォーマンスが行われた。

2005年以降、野毛大道芸から分裂し、

みなとみらい21、関内馬車道、イセザキモール、吉田町の

4会場で開催されている

ヨコハマ大道芸。

今年は海外特別招聘のパフォーマーは特に無かったが、

クラウンカレッジ・ジャパン創立20周年を記念し、

18日(土)の18:30〜19:15にみなとみらい21会場のクイーンズサークルで

クラウンカレッジ・ジャパン卒業者による『クラウンパーティ』

と題したパフォーマンスが行われた。

クラウンカレッジ・ジャパンは1989年に東京に設立されたクラウン (道化師) の養成所だ。 アメリカ (US) の Ringling Bros. Circus の Clown College の日本校という位置付けで、3期66名の卒業生を輩したが、 約3年後の1993年6月に解散と短命に終っている。 1990年代以降の国内の大道芸フェスティバルで活躍している 小出 直樹 (aka ダメじゃん小出) や 三雲 いおり といった パフォーマーが卒業した養成所として知られる。

『クラウンパーティ』は、第一期卒業生である 三雲 いおり の呼びかけて、

32名のクラウンカレッジ・ジャパン卒業生が会しての パフォーマンス だった。

普段の大道芸フェスティバルであればスルーしてしまうような、

(マクドナルドのキャラクター ドナルド のような)

メイクをしたアメリカ風のクラウンがずらりと登場。

高度な技や巧みな構成を楽しむ類のパフォーマンスではなかったが、

多くのクラウンが登場することによる祝祭的な雰囲気は悪くなかった。

三雲 いおり や 小出 直樹 がこのようなメイクしコスチュームを着ているのを

観たのは初めてだ。

自分が大道芸フェスティバルで彼らを観るようになったときには、既に、彼らは

このような類型的なアメリカ風クラウンのメイクやコスチュームは排していたからだ。

しかし、そんな彼らにもこのような原点があったのだなと、その様子が垣間見られたことが、

このクラウンパーティを観た一番の収穫だった。

『クラウンパーティ』は、第一期卒業生である 三雲 いおり の呼びかけて、

32名のクラウンカレッジ・ジャパン卒業生が会しての パフォーマンス だった。

普段の大道芸フェスティバルであればスルーしてしまうような、

(マクドナルドのキャラクター ドナルド のような)

メイクをしたアメリカ風のクラウンがずらりと登場。

高度な技や巧みな構成を楽しむ類のパフォーマンスではなかったが、

多くのクラウンが登場することによる祝祭的な雰囲気は悪くなかった。

三雲 いおり や 小出 直樹 がこのようなメイクしコスチュームを着ているのを

観たのは初めてだ。

自分が大道芸フェスティバルで彼らを観るようになったときには、既に、彼らは

このような類型的なアメリカ風クラウンのメイクやコスチュームは排していたからだ。

しかし、そんな彼らにもこのような原点があったのだなと、その様子が垣間見られたことが、

このクラウンパーティを観た一番の収穫だった。

自分が大道芸フェスティバルに通うようになったのは1994年から。

そんな中で、大道芸のパフォーマーの経歴からクラウンカレッジ・ジャパンの名を知った。

しかし、既に解散した後、クラウンカレッジ・ジャパンがどのような所だったのか、

それを知る手懸りとなるような文献はほとんど無かった。

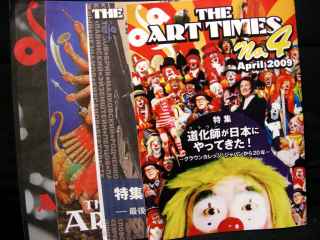

今回、この創立20周年を記念して、同人誌

『アート・タイムズ』 Vol.4が、

「クラウンが日本にやってきた! —クラウンカレッジ・ジャパンから20年&mdash」

という特集を組んでいる。

『クラウンパーティ』を観て、『アート・タイムズ』の記事を読んで、

やっと、その実態や影響がつかめたように感じた。

Ringling Bros. Circus 関連ということくらいは知っていたが、

正直、『クラウンパーティ』を観るまで、

しっかりメイクするようなアメリカ風クラウンの養成所だった、という実感は無かった。

クラウンカレッジ・ジャパンが残した影響と、その後の展開という点では、

特に、三雲 いおり のインタビューを興味深く読むことができた。

クラウンカレッジ・ジャパンが残した基本的な技術・考え方が芸のしっかりとした基礎となっている一方、

現在の大道芸や劇場公演などでの芸風

(アメリカ風クラウンではなくコメディ・ジャグラーであるとか)

はむしろクラウンカレッジ・ジャパン解散後に切り拓いたものだったのだな、と。

自分が大道芸フェスティバルに通うようになったのは1994年から。

そんな中で、大道芸のパフォーマーの経歴からクラウンカレッジ・ジャパンの名を知った。

しかし、既に解散した後、クラウンカレッジ・ジャパンがどのような所だったのか、

それを知る手懸りとなるような文献はほとんど無かった。

今回、この創立20周年を記念して、同人誌

『アート・タイムズ』 Vol.4が、

「クラウンが日本にやってきた! —クラウンカレッジ・ジャパンから20年&mdash」

という特集を組んでいる。

『クラウンパーティ』を観て、『アート・タイムズ』の記事を読んで、

やっと、その実態や影響がつかめたように感じた。

Ringling Bros. Circus 関連ということくらいは知っていたが、

正直、『クラウンパーティ』を観るまで、

しっかりメイクするようなアメリカ風クラウンの養成所だった、という実感は無かった。

クラウンカレッジ・ジャパンが残した影響と、その後の展開という点では、

特に、三雲 いおり のインタビューを興味深く読むことができた。

クラウンカレッジ・ジャパンが残した基本的な技術・考え方が芸のしっかりとした基礎となっている一方、

現在の大道芸や劇場公演などでの芸風

(アメリカ風クラウンではなくコメディ・ジャグラーであるとか)

はむしろクラウンカレッジ・ジャパン解散後に切り拓いたものだったのだな、と。

また、同時代的に、それも批判的にクラウンカレッジ・ジャパンを見ていた 大島 幹雄 による 「クラウンカレッジ・ジャパンがやってきた時代」 も興味深く読むことができた。 (自分が同時代を知らないということもあると思うが。) クラウンカレッジ・ジャパンが1990年前後という 「バブル時代の最後に咲いた徒花と総括できるかもしれない」という評価は辛い。 しかし、その上で、クラウンという言葉を日本に導入・定着させたことを評価している。 大島 幹雄 「道化師たちは地下室から旅立った」 に書かかれているように、 1990年代後半以降、クラウンカレッジ・ジャパン卒業生を多くフィーチャーした Plan B での『コメディナイト』や一連のカバレット公演を 大島は仕掛けてきているだけに、この評価のバランスには説得力を感じる。

この『アート・タイムズ』Vol.4 の一連の記事を読んでいて、僕が連想するのは、 ポピュラー音楽学の本である サイモン・フリス 『サウンドの力 —— 若者・余暇・ロックの政治学』 (Simon Frith: Sound Effects: Youth, Leisure, and the Politics of Rock'n'Roll, 1978, 1983; 晶文社, ISBN4-7949-6026-3, 1991) の第11章「ロックと余暇」での議論だ。 資本によるロックのコントロールを論じた節「コントロールの問題」で、 「フランクフルト学派の研究者は、芸術が商品に転化すると必然的に想像力が枯渇し希望の花がしぼむと議論した。 つまり想像しうることは現実にあることしかない、というのである。 しかし芸術的な衝動は資本によって破壊されない。 ただ変化させられるだけなのだ。」と Frith は述べ、そして、「最後に」の節で 「資本はロックの使い道をコントロールし続けるかもしれないしそうではないかもしれないが、その意味を決定することはできない。」 と主張した。

クラウンカレッジ・ジャパン設立からの20年に起きたことも、そういったことだろう。 確かに、大島 幹雄 の記事が指摘するように、 クラウンカレッジ・ジャパン設立は当時のバブル期の資本の論理を反映したもので、 企業クラウンという形でクラウンの「使い道」をコントロールしようとしたものだったのかもしれない。 また、その後の1990年前半のバブル崩壊、1990年代後半の大道芸ブームなどで、クラウンの使い道は変化させられてきたかもしれない。 しかし、それによって芸術的な衝動が破壊されるわけではないということを、 三雲 いおり のインタビューは示している。 そんなポピュラー文化の資本と芸術的な面の間にある矛盾を内包した活力を 見たようにも感じた。

エイサーは沖縄でお盆に歌い踊られてきた伝統芸能です。

横浜市鶴見区の仲通り商店街界隈は、「沖縄ストリート」「リトル沖縄」と呼ばれ、

関東最大の沖縄人コミュニティになっています。

エイサーは沖縄でお盆に歌い踊られてきた伝統芸能です。

横浜市鶴見区の仲通り商店街界隈は、「沖縄ストリート」「リトル沖縄」と呼ばれ、

関東最大の沖縄人コミュニティになっています。