水の都 紹興・烏鎮・上海・蘇州・杭州を訪ねて

(TV frame by We Love JTrim)

揚子江下流に広がる江南地方は豊かな地で、運河や湖沼が多く、

「天に極楽あれば、地に蘇州・杭州あり」といわれる程の風光明媚なところです。

![]() 中国江南地方

中国江南地方 ![]()

水の都 紹興・烏鎮・上海・蘇州・杭州を訪ねて

(TV frame by We Love JTrim)

揚子江下流に広がる江南地方は豊かな地で、運河や湖沼が多く、

「天に極楽あれば、地に蘇州・杭州あり」といわれる程の風光明媚なところです。

| 隣国を知ることで、日本の文化が大陸から伝わってきたことを改めて再認識させられます。 反り返った屋根があまりにも日本の屋根の形状と違うので初めは違和感を感じましたが、いつの間にか自然に感じられるようになりました。風景と調和して美しいですね。 異文化でありながら日本と似たところも多く、共通点を見つけては何かしら喜びを感じるような古都を巡る旅でした。また上海は未来都市のようで、次々と高層ビルが建てられ、想像以上に目覚ましい中国の発展に驚かされました。 郊外にも工業団地が広がり、農家も次々と競うように立派な家を建て、この地域ではパワフルに発展していますが、地球環境や安全を第一に考えてほしいです。 |

| 地図上の地名または下の地名をクリック するとお好きな所からご覧になれます。

|

|

紹興(ショウコウ)

|

||

|

八字橋 八の字に見える運河にかかる古代の立体交差橋。いたるところにこの様な運河があります。 小舟を足で上手に漕いでいました。 |

|

| 橋の欄干に青梗菜が干してありました。 漬物にするのかと聞いたら、肉や魚と一緒に蒸して食べるそうです。 中国では本当によく青梗菜の料理が出てきます。癖がなくて、美味しい野菜ですね。 |

|

|

|

村の人たちが集まって何やら折り紙の様な物を折っていました。お供え物でしょうか。何でしょうね。 | |

| 魯迅故居 裏庭の百草園。魯迅が幼少の頃、よく遊び回っていた場所。からし菜が植えてありました。 |

|

|

|

蘭亭 書家 王義之ゆかりの庭園。 力強い書ですね。「鵞」は王義之が、「池」は息子の王献之が書いたと云われています。 353年、この蘭亭に会して、盃に酒を入れ川に流す「曲水流觴(しょう)」が行われ、その時に作られた詩集の序文の草稿が「蘭亭序」で、書道史上最も有名な書作品と云われています。 |

|

石に水で書く練習台がいくつもありました。 さすが、漢字の国ですね。 |

王義之の書をお手本に、字が上手になるよう 私も練習してみました。 |

|

| 紹興酒 もち米、麹菌、水で作られます。 日本酒と同じくらいの度数ですが、年数が経てば経つほど美味しくまろやかになります。 甘辛い乾燥梅干しを入れると飲みやすいです。 こちらは御祝い用の高級品です。 |

|

|

烏鎮(ウーチン)

|

||

|

舟に乗って、水上から古民家の家並みや人々の暮らしを知ることができます。小舟で狭い運河を通り、ベネチアのような雰囲気でした。 | |

| 子供がバケツの水を川に流していました。 また川から水を汲んで、流していたけれど、これって、演技かしら? |

|

|

|

町並みの中の看板「晴耕雨読」。またお馴染みの四字熟語が出てきましたよ。 | |

| 特産物の藍染 この工房は今でもそのまま残っていて、昔のままの製法で藍染が作られています。日本の染物に似ていますね。 |

|

|

上海(シャンハイ)

|

||

|

|

|

| 近代的な浦東 | 外灘側 | |

|

外灘(ワイタン) ライトアップされた美しい外灘。 写真がうまく撮れませんでしたが、実際に見るともっと美しく感動的です。 |

|

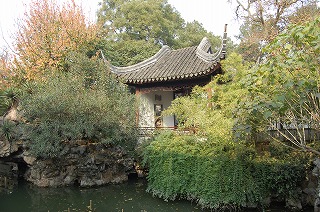

| 豫園(ヨエン) 明代の私庭園で、四川省の役人が故郷を懐かしむ父親の為に作った、江南地方で有名な庭園の1つです。(1577年完成) |

|

|

|

屋根の上に鹿が・・・ 美しい屋根ですね。 中国の建物にはいろいろな所に動物の形が使われていますね。 扉に寿の字とコウモリの模様もありました。 コウモリは縁起のよい動物です。 また、福の字を逆さまにしたのもよく見かけます。 福が来るということでこれも縁起がよいそうです。 |

|

| 塀の上には竜? いいえ。竜は皇帝しか使えないので、竜には似ているけれど、指の本数が違っていて、ヒゲ、角も違うので竜ではないということです。 キリンという説もあります。そういえば、キリンビ-ルのラベルの絵ににていますね。 塀の瓦が竜(いえ、竜ではない)というのも面白い発想ですね。 |

|

|

蘇州(ソシュウ)

|

||

| 獅子林(世界遺産) 1342年造園 元の時代に天如禅師が作った、禅式の庭園です。 中国の庭園には太湖から引上げられた白い石「太湖石」がよく使われていますが、この獅子林は多数の太湖石で尽くされ、まるで迷路の様です。 |

|

|

|

この太湖石が獅子に似ていることから、「獅子林」という名がつけられました。 太湖石を積み重ねた築山に入ったら元に戻れなくなり、焦りました。 |

|

| 庭園内の石畳 縁起の良い寿とコウモリのデザインの石畳です。 庭園内の建物の扉にも寿とコウモリの彫刻が施されていました。 |

|

|

|

蘇州の運河遊覧 蘇州は東洋のベネチアと云われるくらいで、ベネチアで見た様な風景ですね。 蘇州にはこのような運河がいたるところにあります。 |

|

| 烏鎮と似ていますが、運河の雰囲気も地域で特徴がありますね。風景はきれいなのに、水がちょっと臭かったです。水質汚濁の問題などまだまだ課題は多いようですね。 |  |

|

|

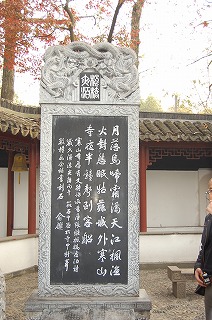

寒山寺 6世紀初めに建築された臨済宗寺院 唐代の高僧 寒山にちなんで寒山寺と呼ばれるようになりました。。 唐代の詩人、張継が詠った「楓橋夜泊」で有名で、詩に登場する鐘は、日本へ布教に出た寒山の無二の親友、拾得(じっとく)の身を案じて作られたものです。 下に旅愁あふれる美しい詩「楓橋夜泊」をご紹介します。 |

|

| 「楓橋夜泊」 張継 月落ち烏啼いて霜天に満つ 江楓漁火愁眠に対す 姑蘇城外の寒山寺 夜半の鐘声客船に到る (月は沈み、烏が鳴いて霜が空一面に 満ちている。岸の楓や点々とした漁 火が、旅のうれいの為に熟睡できず、うつらうつ らした目に映っている。すると、姑蘇城の外の寒山寺 から、夜半を知らせる鐘の音が、この船にまで聞えて きた。) |

|

|

|

この塔は屋根が反り上がっていなくて、日本のお寺のようでした。 この寺の鐘を1回つくと10年長生きすると云われていています。除夜の鐘を聞きに訪れる日本人も多いそうです。 |

|

|

虎丘(コキュウ) 春秋時代の呉王・闔閭(こうりょ)の墓陵。葬儀の3日後に白い虎が墓の上に現れたので虎丘と呼ばれるようになったと云われています。 中国の寺では黄色がよく用いられますね。 |

|

| イタリアのピサの斜塔と同じ様に地盤沈下により傾き、現在では15度傾いています。垂直に立つ灯篭と比べてみると、右に傾いているのがわかります。 |  |

|

|

いかにも中国らしいカラフルな籠。 中国の籠は座るのではなく腰掛けて乗るのですね。 |

|

| 虎丘の周りは緑豊かな景勝の地で、国内の観光客も多かったです。のどかな風景でした。 |  |

|

杭州(コウシュウ、ハンジョウ)

|

||

|

西湖(セイコ) 中国一美しい湖と呼ばれています。 越王勾践が呉王夫差に贈った絶世の美女「西施」にちなんで名づけられたそうです。 紀元前約500年頃のことですが、呉越にまつわる話はいろいろありますね。 まるで水墨画のように美しい風景です。 |

|

| 湖を浚渫して、その土砂のリサイクルでできた長い堤がまた美しい景観となっています。 |  |

|

|

橋の欄干の獅子がユーモラスで可愛いですね。 中国ではお寺などでも首を傾げたユーモラスな狛犬をよく見かけます。 |

|

| 黄龍洞(コウリュウドウ) 西湖の北にある南宋時代に建てられた道教寺院跡。 伝説の黄龍が現れたという伝説からこの名前がつけられました。文化大革命で破壊されましたが、現在は南宋時代を再現したテーマパークのようになっています。 方竹という四角い幹の竹でも有名です。 |

|

|

|

黄龍洞の狛犬 日本の狛犬とは違って、それぞれに表情があります。 リボンをつけて、はにかんでいるような表情もカワイイですね。 |

|

| 六和塔(リクワトウ) 銭塘江の逆流による洪水を鎮める為、宋代(970年)に建てられました。高さ60m、7階8角の塔。(国宝)螺旋階段で最上階まで上ることができます。 ちょっとハードですが、銭塘江畔の景色を一望でき満足でした。 |

|

|

六和塔の中から山を眺めたところ。 窓が額縁となって、素敵な絵になりますね |

塔内の天井にはカラフルな柄や美しい絵が 描かれています。 |

|

|

西泠印社(セイレイインシャ) 書道と彫刻が一体となった、中国の金石篆刻を研究する印章学の学術団体。創立は清末の1903年。 こちらで印鑑を注文することもできます。 敷地内には、2000年近く前に彫られた碑文が収められている「漢三老石室」があります。 |

|

| 敷地内は庭園や楼閣があり、西湖を眺めることができます。中央奥が「漢三老石室」です。 |  |

|

|

中国茶葉博物館 杭州は緑茶の龍井茶(ロンジンチャ)の産地として有名です。こちらは中国茶葉博物館前の茶畑です。 中国でも緑茶が飲まれるんですね。 日本のお茶と同じ未発酵茶で、茶葉の色も緑ですが、味は全く違いました。 |

|

| 博物館内では龍井茶以外にも、いろいろな種類のお茶を試飲できますが、中でも一葉茶(1枚の茶葉で作ったお茶)は野生の未発酵茶で、苦くて甘く、葉はものすごく苦かったです。 他に中国のお茶には半発酵の烏龍茶、ダイエットによい全発酵のプーアール茶、ジャスミン茶等があります。 茶卓と一緒に茶碗を両手の指で挟んで飲みます。(人差し指を茶碗の縁に置き、残りの指で茶卓持って挟みます。) |

|

|

|

昔の茶屋を再現したもの そろばんの玉が丸く、日本のそろばんとはちょっと違って、使いにくそうな気がしました。茶は勿論のこと、そろばんも中国から伝わった文化なんですね。 |

|

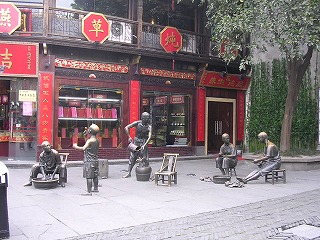

| 河坊街 清代の街並みを保存・再現した商店街。 古い街並みでお土産を探したり、健康茶を飲んだり、老舗の名店が並んでいて、楽しいショッピングスポットです。 民芸品店、瑠璃専門店、楽器店、印材店、菓子店、漢方薬店等 いろいろ興味ある店ばかりです。 |

|

|

布袋様でしょうか。最高に楽しそうですね。 「笑う門には福来たる」 |

|

|

| 龍須糖の店 龍須糖とは外が糸の様な飴に包まれていて、中がピーナッツ・タフィーの様なお菓子です。 職人さんが黒糖のようなものを包丁できれいに削っていました。 |

|

|

|

「百果芝麻餅」(フルーツ&ゴマのクッキー)や「芝麻花生糖」(ゴマとピーナッツの飴)など、中国はゴマを使ったお菓子が多いですね。 | |

| 老舗の漢方薬店「回春堂」 店内は客でいっぱいで、皆漢方薬を飲んでいました。 若返りそうな、元気になりそうな名前ですね。 |

|

|

|

別荘の様な農家 江南地方には立派な農家が立ち並んでいます。 1棟に3世帯ぐらいが住んでいます。 鄧小平の時代、改革開放で立派な家が建てられるようになりました。 |

|

| バイクの様な電動自転車 日本でも増えてきていますが、中国でものすごく普及している物を見つけました。それは電動自転車です。 中国は自転車社会といわれますが、この地域ではどこを見ても電動自転車で、普通の自転車よりもはるかに電動自転車に乗っている人の方が多かったです。 勿論ペダルでこぐこともできますが、バイクのように足を乗せたままでよいのです。 楽に乗れて、排気ガスも出さず、バイクよりも軽く、スペースもとらなくて、騒音もない、とても便利な乗り物だと思うのですが、このタイプの電動自転車を日本で見かけないのは、道路交通法の関係でしょうか。日本にもあったらよいのにと思いました。 |

これはミニバイクに近いタイプですが、電動自転車と同じ形でペダルを使わないタイプがありました。 |

|

| 今回旅した江南地方は豊かな地域で、上海は特に近代化が進み、また蘇州、杭州などでは観光に力を 入れていて、街は毎日2回清掃局によりきれいに清掃され、予想以上に美しいのには驚きました。 杭州では、夜になると毎晩散水車が道をきれいにしていました。大きなボリュームで物寂しげな音楽を流しながら道を回っている車は、日本の灯油販売車の様でもあり、初めは何だろうと不思議に思っていたのですが、そのうちその音楽にも慣れてきて、2日目の夜、ホテル前でホテルの方を向いて立っていたらいきなり足からお尻まで水がかかってきて、びっくり! 振り向いたら、その散水車だったのです。あの音楽は「散水中だから、近づくな!」という意味だったのですね。疑問は早く解決しておくべきでした。 また、杭州駅前の道路でも信号がないので、道を渡るにはとても勇気がいりました。道を渡るには急いで渡らず、ゆっくり歩いて歩行者の存在を知らせないといけないようです。でも慣れないと怖いですね。 街中ではまず英語は通じないということがわかりましたが、日本と違って初めての人にも親しげで、杭州駅前の店でも従業員の人達が「日本人か?」と興味深そうに話しかけてきて、一言でも通じると楽しそうに大声で笑っていました。皆さん、陽気で声が大きいですね。 「多少銭(ドウシャオチェン=いくら)?」と数字ぐらいしか知らなくても、買物のやりとりもなんだか楽しいですね。支払いが終わると、また従業員は暇になってトランプをしていました。中国ではよく仕事の合間にトランプをしているのを見かけました。 トイレも比較的きれいでしたが、中国の方がドアを閉めないで平気で外にいる人と話をしているのには驚きました。生活習慣の違いでしょうか。最近、中国ではレストランの様に、トイレのランク付けもされているというのを聞きましたが、北京オリンピックに向けて頑張っていますね。 この地域の郊外には3、4階建ての立派な家々が建ち並んでいました。別荘? いえ農家なのです。 鄧小平の時代、改革開放で農村でも頑張れば大きな家を持つことができるようになりました。(左上写真)高速道路では日本のトラックの3,4倍はある荷台のトラックや長いコンテナ車が多く、中国の産業発展の一部を垣間見たように思いました。 今回の旅行では中国の豊かな地域の、豊かな一面しか見ることができませんでしたが、都市部の急速な発展とは反して地域格差、所得格差が広がっていると聞きます。まだまだ知らない中国ですが、貿易でも日本と関係が深い中国、私たちももっと中国を知り、もっと身近な隣国になってほしいと思います。 |

||

| 「中国のお茶」については「What's New」のページでご紹介しています。 click here! 中国のお茶 |

||

![]()