2004.01.13.Tue. 11 : 10 a.m.

BGM : KISS "DRESSED TO KILL(地獄への接吻)"

最大の問題はギターだ。きのう、練習しようと思ってネックに左手を伸ばしたら、6弦のあたりでバチッと来た。うー。なんてエレクトリックなギターなんだろう。怖くて今朝はまだ触っていない。アンプはまだ来たことがないが、いずれバチバチッと来ないはずがない。どうしてアンプにはリモコンがないんだ? 購入から日を追うごとに高まりっぱなしだったモチベーションが、初めて下がった。いかんなぁ。こういう感じの防止グッズって効き目あるんだろうか。4つ買って、両手両足に取り付けたい。でも、コレ自体が触りたくない感じの見た目だよな。静電気人間の心理を知らない奴がデザインしたとしか思えない。こういうのがいちばん怖いんだよ。取り付けた瞬間にバチッと来たら、たぶん泣く。

ゆうべは、ラツィオ×ブレシア(セリエ第16節)をビデオ観戦。ラツィオの対戦相手って、どんなチームでも強そうに見えるから不思議だ。ファンをしょんぼりさせるノウハウをラツィオほど知っているチームが他にあるだろうか。まあ、いいんだけどね。今季はもう、ユーベとインテルに勝ってくれただけで御の字なのよ私としては。いいシーズンだった。

しかしなぁ。前半5分に決められたディビアッジョのFKは、あんたなら楽勝で止められるはずでしょうペルッツィさん。なんで入っちまったのか理由がわからん。「太陽が眩しかったから」とか、そういう不条理なことは言ってほしくないのです。いまのラツィオはGKが4番を打ってるようなものなのであり、したがってペルッツィがダメなようではチームがダメなのは当然で、そのまま0-1でブレシアの勝ち。さすがPFMゆかりの地じゃ。勝った瞬間、ブレシアのベンチが上を下への大騒ぎをしているのを見て、たいへんな違和感があった。強いチームが弱いチームに勝っただけなんだから、そんなに喜ばないでほしい。

あまりのどうしようもなさにマンチーニさんも支離滅裂になったのか、終盤には、途中出場のデルガド君を引っ込めてスタムをFWに据えるという末期的な采配も見られた。どうせならペルッツィと2トップを組ませてみたいとも思うが、すごい光景だったよなぁ。見ていて哀しかった。世界最高レベルのセンターバックを、あんなところでオロオロさせてはいけない。緊急避難であるのはわかるが、あれは一種の侮辱であるかもしれず、そこで受けた精神的ダメージが後々まで尾を引く恐れがあると思うのである。わりと邪魔だしね。そこにスタムが立ってると。まあ、そもそもスタムを右サイドに置くこと自体いかがなものかという話なんですけども。彼のサイドアタックは異様な迫力があって決して嫌いじゃないけれど、ミハイロとコウトにCB任せてまでやることじゃないと思う。だいたい、スタムがサイドにいると何がイヤって、彼のスローインを見なきゃいけないのがイヤだ。あの風貌にその仕事は似合わない。ジョン・ボーナムにカスタネットを叩かせているようなものである。

2004.01.12.Mon. 15 : 30 p.m.

BGM : VAN HALEN "1984"

10日の晩にSHIBUYA-AXで行われた矢野真紀のライブ「宇宙(そら)へ 宇宙(そら)より〜第三幕〜」は、バックがギター、パーカッション、キーボードというベース抜きの編成。いまの私の場合、どうしたってギターに目が行くのであるが、中村修司がいきなりチェリー・サンバーストのレス・ポールを弾き始めたのでニタニタした。それが「チェリー・サンバーストのレス・ポール」だとわかることが嬉しかったりするわけですけども。苦手なカラーリングだと書いたばかりだが、あれはあれで大人が持つとカッコイイかもしれない。去年の「茶会」でも見たが、中村修司のプレイスタイルは体中にビートが漲っているような感じで好きだ。名前は忘れたが、キビキビした動きで多彩な音を作り、コーラスも達者にこなす女性パーカッショニストも素敵だった。

いただけなかったのはキーボードの人で、あれは何というモノなのか、掌をかざすとその向きや距離に応じて効果音のようなものが出るキカイ(テルミンではないと思う)を使っていたのだが、ぜんぜん使いこなせていない感じ。意図どおりに鳴っているのかどうかわからず、仮に意図どおりの音だったとしても聴いてて邪魔くさいので、やめたほうがいいと思う。さらに、そのキカイのせいなのかどうか知らないが、演奏途中で「ボツンッ!」という大ノイズが二度も発生するカネ返せ級トラブルも。ボリューム下げないでアンプからプラグを抜いたときに発生するアレみたいな音だ。誰の失敗だか知らないけど、責任者は丸坊主必至でしょう、それは。

矢野真紀の歌は前回同様すばらしかった。どうせ誰もわからないだろうと思いつつ書くが、本来はアップテンポの『さよなら色はブルー』をスローバラードにアレンジして歌ったのが、このステージの白眉でしたね。『大きな翼』『タイムカプセルの丘』といったカラオケにもたいがい入っているヒット曲(あくまでも矢野真紀の中での相対的な順位だが)がなく、そのくせ『もっと騙して』のようなB面系ナンバーはあるという、全体に地味な選曲。キャンディーズでいえば、『年下の男の子』と『春一番』を歌わないのに『別れても愛して』を歌ったようなものか。ものすごくどうでもいい話を一生懸命にしているわけだが、まあ、「常連客」を前提にしたツアーというのはそういうものなのかもしれない。要は「マニア向け」ということですね。『大きな翼』と『タイムカプセルの丘』を知ってるだけで十分マニアなんですが。

3月にリリースされるニューアルバムからも2曲ほど披露しており、これはわりと良い曲だった。シングルの『夜曲』がちょっとどうかと思うような曲なので心配していたのだが、アルバムのほうはたぶん大丈夫だろう。「大丈夫」ってどういうことなのかよくわからないが。大丈夫大丈夫。しかし、そのうちの1曲のタイトルが『地上の光』っていうのはどうかと思うなぁ。「茶会」も「夜会」に似てるし、そーゆーポジションを狙っているのだろうか。そうじゃないと思うんだけどなぁ。

ゆうべ大塚ウェルカムバックで行われた「セ・アブ・ラーズ」のデビューライブは、おそらくアマチュアレベルではあり得ないぐらい、エンターテインメントとしてよく出来ていたのではないだろうか。「背脂ーズ」というバンド名どおりの巨漢たちが金髪のヅラ姿で並んでいる風景は、それだけでオーディエンスを引き込む魔力を持っている。曲間でモルちゃんが叫んだ「I love TOKIO ! ドモアリガト!」という来日公演風MCが説得力を持つ(つまり聴き手を鼻白ませない)アマチュアバンドはそう多くないはずだ。そのステージがちゃんとSHOWとして成立していたのは、各メンバーの腕前もさることながら、MCとヴォーカルを担当しているモルちゃんの芸によるものであろう。カネの取れるオトナの文化祭、といったところでしょうか。すげえ愉しかった。「懐かしのハードロック」といっても、にわかロッカーの私には馴染みのない曲もいくつかあったわけだが、「スモーク・オン・ザ・ウォーター」とか「ホテル・カリフォルニア」とか「バーン」とか、ものすごくイケてたと思います。クセになりそう。でも、次回はレッド・ツェッペリンもやってほしいな。

2004.01.09.Fri. 12 : 50 p.m.

BGM : JEFF BECK "beck-ola"

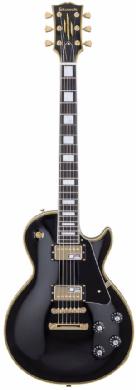

♪ 黒いギターを 買ったのは

♪ 黒いギターを 買ったのは何か訳でも あるのでしょうか

曲調が買ったモノとまるで合っていないが、まあ、EdwardsのE-LP-90LTCを買った訳はいろいろある。昨日お茶の水駅前で待ち合わせるまでに、Kay'n師匠とは何度かメールをやりとりし、最初に手にすべきギターについて綿密なカウンセリングを受けていた。前提条件は、「定価10万円前後(中級品)の国産新品」というもの。私自身は上限50万円までの予算を組んでいたのだが、師匠は相手が金持ちであれ貧乏人であれ「本気でギターを始める大人の初心者」にはそれを薦めているというので、それに従った。いま私は明らかに嘘をついたのであって、本当は私の予算も10万円程度だったのであり、たまたま私の懐具合と師匠の哲学が一致していたのである。何であれ、のっけから師弟の平仄が合っていたのは慶賀すべきことであろう。師匠がそれを薦めるには実に合理的な理由がいくつかあって、すべてをここには書かないけれど、高価な上級品を避けるべき理由として私がもっとも重要だと思ったのは、「初心者は常にギターを傍らに立てておいて暇さえあれば触ることが大事」という点だった。多少のホコリ等は気にしていられないので、いちいち手入れしてケースに片づけなければいけない上級品では困るのである。

で、ギブソン系とフェンダー系の基本的な設計思想の違いなどエレクトリック・ギターを選ぶのに必要な基礎知識をいくつか教わってみると、なるほどギター選びとは難しいものだと悟ったり、ギターを弾く人が楽器をたくさん持っている理由がやっとわかったりしたのだったが、最終的には、CDで幾人かのギタリストの音を聴き比べた上で、やっぱりジミー・ペイジのサウンドにグッときちゃうよなぁと感じ、この憧れ感は練習のモチベーション維持にも重要だと思われたので、音もカタチもペイジにあやかろうということで、「コピーでもいいからレス・ポール」を持つことにしたのである。愚妻のデザインした今年の年賀状でも、ヒゲ面のサルがレス・ポール弾いてますし。

国産のレス・ポールタイプにもいろいろあるわけだが、この価格帯ではEdwardsの評価がわりかし高いらしく、メーカーの直営店で師匠に試奏してもらったところ「いい楽器だ」と言うし、私も師匠の奏でる音がとてもカッチョよく聞こえたので、決めた。ちなみに師匠はLED ZEPPELINの曲もいくつかサワリだけ弾いてくれたが、周囲の耳を気にしつつ弾くその横顔があまりにも照れ臭そうだった(店員もずっと横に立っていた)ので、「ねえねえ天国は?」とは言えなかった。

ペイジにあやかるならカラーリングはチェリー・サンバースト(だっけ?)が王道だと承知はしていたものの、正直あれはどうも苦手なので、色は黒。いわゆる一つのブラック・ビューティってやつね。むふふ。ペイジも使った色らしいし、師匠の好きなジェフ・ベックも『ギター殺人者の凱旋』のジャケットで黒のレス・ポールを持っているとのことだ。上の写真ではわかりにくいかもしれないが、ラッカー仕上げの渋いブラックにゴールドのパーツが効いている。師匠がぼそりと呟いた「ホスト系だな」という言葉が少し気になったが、どういう意味か問いただしたら「いや、いい意味で」ということなので安心した。いい意味でホスト系? まあいいや。私のギターは私が気に入ればいいのである。

その他、アンプ(Marshall/MG30DFX)やらお手入れ用品やらピックやら弦やらを買い込んで、さっそく第1回の虎の穴レッスンを受けるべく、師匠の自宅兼スタジオへ。師匠が練習中に見せる厳しさは、昔、あるバンドのホーンセクションで一緒にプレイしていたときから知っているので、最初はユニフォームの洗濯や雑巾がけや球拾いや声出しから始まるのを覚悟していたのだが、すぐに楽器を触らせてくれたのでヨカッタ。

まずは、ハーモニックスを使ったチューニングの方法だ。ハーモニックスを鳴らしていると、なんだかミュージシャンっぽくて嬉しい。しかし失敗してヘンな音が出ると、これほど格好悪いものもない。ハーモニックス百発百中が、当面の目標のひとつだ。

続いて、左手の4本指で4つのフレットを抑える練習。過去にギターをいじったことがないわけではないのだが、正しく弾こうとするとこんなに手首と指に負担がかかるとは知らなかった。左手の肉体改造を行わなければ、先に進めない。必要なのは、手首を柔らかくすることと、中指と薬指の間が開くようにすることだ。改造手術を受けたいぐらいである。そういえば人造人間キカイダーってギター背負ってたような気がするが、彼の左手はどんなことになっているのだろうか。

ともあれ、1年後に「私はギターが弾ける」と言えるようになりたいなどという目標設定は甘いということがよくわかった。3年だね、やっぱり。しかし、まったく弾けなくても、楽器に触っているのはそれだけで愉快だ。痛いけどね。この日誌を書く前にも少し練習したのだが、手首も指も痛いです。でも、「ギターは痛いから」と仕事に逃避するようになれば、それはそれで良いのだった。どっちが気分転換かよくわかりませんが。

2004.01.08.Thu. 11 : 30 a.m.

BGM : "JIMI HENDRIX featuring LITTLE RICHARD"

どういう過ちをくり返しているかというと、気が焦れば焦るほど全体像と細部を同時に構築しようとしてしまうのが昔からの悪い癖だ。ということに最近ようやく気づいた。文章がどこに向かって進むのか見えていないのに、センテンスを積み上げようとしてしまう。コード進行も決めてないのに目先のフレーズを生もうとしているようなものだ。結果、どちらも生み出せずにボーっと1日が過ぎてゆくのだった。アホじゃ。わしゃアホなんじゃ。

まあ、細部(ネタ)から全体(テーマ)が組み上がってしまうこともないわけではなく、それはそれで快感だったりするのがまた困ったことなのだが、それを可能にするのは一心不乱な集中力なのであり、その集中力がこれは年齢的な問題なのかもはや枯渇している以上、ちゃんと枠組みを考えてから書かないといけません。いけませんいけません。何年やっても、目ぇつぶっててもモノが作れるような職人技が身につかないのが情けない。

ゆうべは、ローマ×ミラン(セリエ第15節)をビデオ観戦。ダービー以外では滅多にローマ戦を見ないのに久しぶりにローマを見た私がまず指摘しておきたいのは、カッサーノはキモチ悪いということだ。ロマニスタ諸氏には申し訳ないが、キモチ悪い。こんな言い方は人権侵害になるかもしれないが、キモチ悪い。見たくない。ゴールを決めて上半身裸になんかなられた日にゃ、スプラッター映画のゲロゲロ場面に遭遇したときのように鳥肌を立てながら顔を背けてしまうのだった。言い過ぎの上塗りになるのを承知で言い過ぎるが、彼、テレビに映していいのだろミランがすばらしいゲームをしたということだ。パンカロを除く9人のフィールドプレイヤーが、自己主張と自己犠牲の絶妙な均衡を保ちながら緊密な連携プレイを披露していた。パンカロも、成功はしなかったものの何度かワンツーをやってみたりなんかして、「ひとりダービー」に賭ける意気込みをこれ見よがしに見せていた。シェフチェンコの2発で1-2。2点目を演出したルイ・コスタの動きと目の輝きには、EUROでの復活を予感させるものがあった。このミランとあのアーセナルの対戦を、CLで見てみたいと思った。

2004.01.07.Wed. 10 : 25 a.m.

BGM : THE ROLLING STONES "BLACK AND BLUE"

セガレがまたゴールを決めた。私は見ていないが、愚妻および本人の報告によれば、センターライン付近からの超ロングシュートだったそうだ。ただし3人対3人と少人数だったため、GKなしで試合してたらしいが。それでも枠に転がしたのはえらい。高原なら外していた。東一局の一発ツモといい、きのうのゴールといい、正月からバカヅキだ。試合は1-8で負けたそうだけど。2月中旬にまた味の素スタジアムで大会があるそうで、そろそろ公式戦でのゴールを見たいものである。

もう一つ(物理的に)明るい話題。

きのう吉祥寺のロフトでデスクライトを買った。以上。

ストーンズ最高。

で、最低だったのはラツィオである。ゆうべライブで観たレッジーナ×ラツィオ(セリエ第15節)は、2-1で逆転負け。どうも年明けの格下とのアウェイ戦というのは、ろくなことがない。じゃあ格上とのアウェイ戦でろくなことがあるかというと、そうでもなかったりするのだが。

きのうは、序盤だけツイてたんだけどね。ボナッツォーリはセガレでも決められそうなごっつぁんゴール機にずっこけて外してくれるわ、とくに努力も工夫もせずにリベラーニがゴール決めるわで、楽勝かと思った。でも、前半にムッツィが退場させられた時点ですべてが終わっていたのである。バッサリと髪の毛を切ってしまって、あーあ、次号が発売されるまであと2週間ぐらいはスフィンクスに似ててくれないと困るのになぁと呑気なことを呟いていたら、いつの間にかイエロー2枚食らっていた。1枚目はいつ出されたんじゃ。わしゃ知らんぞ。

後半の2失点は、いずれもシンプルなクロスボールをヘッドで叩き込まれたもの。この日も神業を連発していたペルッツィでさえ一歩も動けぬ、完璧なゴールだった。少年サッカーの指導者は、2つのゴールシーンを編集してビデオ教材にするといいと思う。これを見せて「な? だからサイドからの攻撃は有効なんだよ」と教えれば、とても説得力があるはずだ。そんなにわかりやすいゴール食らってどうすんだよおまえら。

それにしてもフォワードが足りない。誰かミハイロの左足をデジタル・リマスターしてくれないだろうか。そうでもしないと武器弾薬が間に合わない。

2004.01.06.Tue. 12 : 50 p.m.

BGM : LED ZEPPELIN "PHYSICAL GRAFFITI (Disc Two)"

そして今日は、デスクの電気スタンドがつかなくなった。昨日までは頭を一回叩くとついたのだが、今日は叩いても蹴飛ばしても土下座してもつかない。仕事にならんぞこれじゃ。私は電気が光る理由を知らない男なので、光らないからといってべつに不思議だとは思わず、むしろ光らないほうが自然だと思ったりするのだが、理由はともかく電気が光らないのはたいへん困る。

そういえば、このあいだ久我山駅前でお巡りさんに注意されたにもかかわらず、自転車の切れた電球を交換していなかった。その祟りだな、きっと。だとすれば、自転車のライトを直せば仕事場の電気も光るようになるかもしれない。それにとどまらず、世界に光が灯ったりしたらどうしよう。世界に光が灯っているのに、私の手元だけ暗かったらどうしよう。

フィジカル・グラフィティは長い。新曲が1枚で収まりきらず、過去の余り物を加えて2枚組にしたという経緯は承知しているし、これまでの集大成と呼ぶにふさわしい名曲揃いのアルバムだとは思うものの、短期間で全作品を追体験している私にはやや冗長に感じられるのだった。最初にこれと出会っていたら(あるいはリアルタイムで聴いていたら)、そんなこと微塵も感じなかったでしょうけども。マレーシアだかどこだかでは1枚目と2枚目がバラ売りされていたらしいが、そっちのほうが納得がいくような気もした。「名盤のタイトル数」を彼らは一つ損したんじゃないでしょうか。

ゆうべは、リーズ×アーセナル(FAカップ)をビデオ観戦。GKレーマンのポカに乗じたビドゥカのゴールでリーズが先制するも、アンリの1ゴール2アシストの活躍もあって、1-4でアーセナルの貫禄勝ち。アンリ、いよいよ手の付けられないアタッカーになってきた。ボールを持った瞬間に時間と空間が彼の支配下に入ってしまったように感じられるあたり、ジダンの領域に踏み込んできたようにも見える。一方のリーズは、そんなに弱いチームには見えないのにねぇ。なんでリーグで残留争いなんかしてるんだろう。わからないのは、アラン・スミスの役割だ。ときどき右SBをやっているように見えるのだが、そんなことでいいのですか。おまえがアンリに振り回されてる場合じゃないと思うのだが。

さらにゆうべは、ラシン・サンタンデール×バルセロナ(リーガ第18節)をビデオ観戦。ルスチュがお笑いGKとしての名声を確立したゲームとして後世に語り継がれるであろう一戦であった。真正面のFKを真正面にファンブルする、ペナルティエリアの外で手を使おうとする、ゴールラインを踏み越えてボールをキャッチする、無駄に飛び出してゴールを留守中にする等々、GKが犯してはならない基本的なミスのおそらく8割以上を1試合でやってみせるなど、なかなかできることではない。失敗のデパートで売ってる福袋みたいなものだ。いや、災厄袋か。イヤな袋だなぁ。実はかなり熱烈なバルサファンである愚妻によれば、「目の下にあの黒いやつ塗ってないのがいけない」のではないかということだが、ともかく3-0でバルサ大敗。1点も取れないんじゃ、誰がGKだって勝てませんが。この冬に補強して、メンバーにチビッコと見飽きたオランダ人とロナウジーニョの3種類しかいないというこの現状を変えないと、どうにもならんのではないか。

だけども問題は手元の明かり。

電気スタンドを買いに行かなくちゃ。

2004.01.05.Mon. 13 : 20 p.m.

BGM : RINGO STARR "RINGO"

紅白といえば、得点の集計である。バード・ウォッチャーによるカウントをやめて、観戦者(「聴衆」ではない)が転がしたボールの重さを計るシステムにしたら、デジタル表示が混乱して段取りがしっちゃかめっちゃかになっていた。ぜんぜん信用できない。大差で白組が圧勝したからいいようなものの、僅差だったらアメリカ大統領選並みにモメて越年闘争になったかも。「ゆく年くる年」の途中にニュース速報が入って「審議の結果、白組優勝」とかさ。年明け早々、謹慎処分を食らったりした関係者がいるんじゃないかと思うと胸が痛みますね。あれをもって「テクノロジーの敗北」などと短絡するつもりはないけれど、なんかこう、いまテレビ界が抱えている「ダメな感じ」を象徴しているようにも見えた。それ以前に、大トリの歌がダメだったけど。初めて聴いたが、どっかの自己啓発系ビジネス書で読んだ(書いた)ような歌でした。うんざり。

ゆうべは、J LINK×I CAP(井原正巳引退試合)を録画中継で前半途中から観戦。いまだに、ひと目でどこにいるかわかるラモスってえらいと思った。ああいうのを「オンリーワンの個性」というんだよSMAPの諸君。ナンバーワンを目指して技術を磨いてきたからこそ、そういう存在感を身につけられるんだと思う。世界で一つだけの花が、必ずしも美しく輝いているとは限らない。

井原に得点させた名波の高精度CK、井原の手前に割り込んで決めてしまった岡野のダイレクトボレー、都並さんの悲しきパンカロ・クロスなど見所の多いゲームだったが、やはり一番印象的だったのは井原の「目」ですね。ふだんのテレビ観戦では、ボールにからんでいないディフェンダーの表情をアップで見る機会はあまりないので、興味深かった。笑顔を振りまきながらも、敵の布陣をチェックするときの目には、これぞ「眼光」と言いたくなるような厳しさが。私もこれからはああいう目でテープ起こし原稿を睨みつけると、集中力が増すかもしれない。何事も、形から入るのはいいことだ。

それにしても見ていて辛かったのは、加茂さんと岡ちゃんのツーショットである。よりによって、国立のベンチに並んで座るなよな。つい韓国戦のことなんか思い出しちゃって、正月から気が重〜くなるじゃんか。

2004.01.04.Sun. 13 : 30 p.m.

BGM : LED ZEPPELIN "PHYSICAL GRAFFITI"

正月は例年どおり、大晦日から二泊三日で小金井(私)と調布(愚妻)の実家めぐり。例年どおりの正月を例年どおりに過ごしていると、例年どおりの正月を例年どおりに過ごせるのは幸せなことだなぁと思う。双方の両親兄弟姉妹および子供たちがみんな健康であるのが何よりだ。これから一年、私と私の家族と読者のみなさまが健康である(病気の人は治る)ことを心よりお祈り申し上げます。フィジカルは大事だ。

とくに変わり映えのしない正月だったが、例年と違ったのは、セガレが生まれて初めて麻雀牌を握ったことである。愚妻の実家で、従兄のケンちゃん(小4)+その父 vs 従兄のカンちゃん(小1)+その祖父 vs 従兄の母親(つまりセガレの叔母) vs セガレ+私の変則タッグマッチ。燃えたね。GKのセガレにゴール裏から指示を出しているときと同じぐらい燃えた。

東一局、南家のセガレはイーシャテンから中を暗刻にするやいなや(父親の指示で)六九萬待ちの即リーチ。一発で九萬をツモりやがったので、ものすごく驚いた。私の子とは思えぬヒキの強さ。リーチ一発ツモ中ウラ1で満貫だ。うおっしゃ。今年最初のガッツポーズである。サッカーでゴールを決めたときと同じくらいコーフンした。試合のほうは、南入を待たずにカンちゃんが「もう、つまんなくなっちゃった」と戦線を離脱したためコールドゲーム。満貫をツモった後(父親の指示で)守備的な戦術を貫いたセガレがトップを取ったのであった。新年早々、幸先がよい。神社でひいたおみくじも大吉だったしね。

小金井の実家からは、自分のLP群を持ち帰ってきた。EL&Pは見当たらなかった(兄が持ち去ったらしい)が、笑ったのは薬師丸ひろ子のアルバムが二枚もあったことである。『翔んだカップル』および『セーラ服と機関銃』。貸しレコード屋の閉店セールで買ったものだ。『翔んだカップル』のほうは、盤面にひろ子ちゃんの写真がプリントされたピクチャーレコードだった。ひょっとして、お宝? あと、前にここで話題にした生活向上委員会大管弦楽団『This Is Music Is This ?』も発掘。秋本奈緒美のデビューアルバムも発見され、愚妻に「はあ?」とイヤな顔をされたが、あの人はね、最初は「ジャズシンガー」としてデビューしたんです。だから買ってみたんです。長谷川きよしも二枚あった。

今年の目標。

1)ギターを「私はギターが弾ける」と公言してもウソにならない程度まで弾けるようになる。ギターは、ゲストブックのほうでもお馴染みのKay'nくん、いやKay'n師匠がお友達料金で(?)教えてくれることになった。20年前に大学の教室で出会ったときには、自分が彼の弟子になるなど想像もしなかったが、プロの音楽プロデューサーに楽器を習えるというのは実に幸運。持つべきものは友である。単なるギター教室というより、音楽そのものの勉強会に出席するような意識も持って、彼のスタジオに通うことにしよう。この日誌も、ますますサッカー濃度が薄まり音楽濃度が濃くなりそうな気がしますが、まあ、それはそれでいいじゃないですか。

2)楽しく仕事をする。つまり、なるべく愚痴をこぼさない。したがって、愚痴をこぼしそうな仕事を断る勇気を持つ。

3)連載の本数が減らないようにする。