2004.01.28.Wed. 10 : 10 a.m.

BGM : CAMEL "THE SNOW GOOSE"

こうなってくると、もはや凡庸な日常という感じでニュース性に欠けるきらいはあるが、セガレがまたゴールを決めたらしい。観戦した愚妻の報告によれば、ループ気味のシュートがGKの肩越しに入ったんだとか。ゴール前に立って、いつもは一人でサッカーをする小次郎君からのラストパスを引き出したというのだからすばらしい。これでポジショニングの意味を理解し、ボールを持った味方を後ろから追いかけるのをやめてくれるといいのだが。それにしても、急にシュートが上手くなったよな。練習ではしばしば枠を外すのだが、試合になるときっちり決めてみせるあたり、私と違って本番に強いタイプなのかもしれない。今年に入ってから(たぶん)5試合ぐらいで4ゴールというシェフチェンコ並みのハイペースである。初ゴールまでに1年以上かかったのがウソのようだ。何か「つかんだ」のか。開眼ってやつなのか。羨ましいなぁ。私も早く左手のフォームをつかみたい。

右のジャケットに記された(小さい文字も含めた)タイトルは『music inspired by THE SNOW GOOSE』で、このキャメルのアルバムは『スノー・グース』という題名の短編小説を下敷きにした作品なんだそうだ。こういうのを世間では「コンセプト・アルバム」と呼んだりするらしい。そういえば世の中には「コンセプチュアル・アート」と呼ばれるものもあるが、それとはちょっと意味が違うような感じですね。どう違うのかは私に訊くな。

右のジャケットに記された(小さい文字も含めた)タイトルは『music inspired by THE SNOW GOOSE』で、このキャメルのアルバムは『スノー・グース』という題名の短編小説を下敷きにした作品なんだそうだ。こういうのを世間では「コンセプト・アルバム」と呼んだりするらしい。そういえば世の中には「コンセプチュアル・アート」と呼ばれるものもあるが、それとはちょっと意味が違うような感じですね。どう違うのかは私に訊くな。

コンセプトのないアルバムがあるのかどうか知らないし、たとえばベスト盤やアンソロジーにだってコンセプトはあるだろうと思うのだが、それはそれとして、私は「何かを下敷きにした音楽」というのがどちらかというと苦手な気がする。たとえば『シェエラザード』とか『ツァラトゥストラ』とか、聴いていて楽しいのは楽しいのだが、「下敷き」のほうをよく知らないと、鳴っている音楽に拒絶されているような寂しいキモチになったりするのだった。

聴き手に余計なこと考えさせずに、音楽家なら自分の音楽だけで勝負してくれよ、という思いもあるのかもしれない。「交響詩」って言うけど、むしろコトバにサポートされていない絶対音楽のほうがシンフォニックな詩なんじゃねえの?などと思ったりしてですね、まあ、なんちゅうか、コトバに寄りかかるのは「狡い」ような気がしてしまうわけですね。べつに寄りかかってるわけではなく、作曲家の意識の中では音楽だけで勝負しているのかもしれないが、少なくとも聴くほうはそういう印象を受ける。ひょっとして、私は音楽に期待をしすぎなのだろうか。そういえば子供の頃は『ピーターと狼』とか嫌いだったなぁ。バレエ音楽も、実際はそれ自体で完成しているのだろうし、レコードだけで十分に満ち足りた気分にはなるものの、「本当はバレエのために書かれた曲」だと思うと、どうも落ち着かない。

なので、このキャメルの『スノー・グース』も、「コンセプト・アルバム」であることを知らずに聴けばよかったなぁと思ったりする。私は、さまざまな情動を伴った過去の記憶(記憶は過去に決まっているが)を呼び覚ますような喚起力を持ったこのアルバムのドラマチックな美しさを十分に楽しんだが、キャメルがこのアルバムで表現しようとした意味を味わい尽くせたかどうかはわからない。そんなもの、どんな作品だってわからないと言えばわからないし、わからなくたって私が楽しめたなら私にとってはそれでOKなのだけれど、「下敷き」の存在を知ってしまった以上はそこを考えざるを得ないので不安になるし、たとえば前作の『ミラージュ』と次作の『ムーン・マッドネス』に比べて荒削りなところが見られず完成度が高いように感じるのは「下敷き」があるお陰なんだろうかとかそんなことを詮索したりもしてしまうわけで、つまり情報というのは理解を深める補助線にもなれば娯楽にヒビを入れることもあるので難儀だということが言いたいのだった。私は、コンセプトではなく音楽を味わいたい。でも、音楽って何だ?

それにしても静電気防止ブレスほど役に立たないモノはないのであって、そりゃあもう、昨日あたりはバッチバチだ。要するに、「○○グッズ」などという寝惚けた呼ばれ方をする商品には、大してグッドなモノはないということかもしれない。もっとも「ビー・ベビー」のほうは、今のところノーミスでセーブしてるからわりと使える感じ。だけど、いちいち手に取ってブツにくっつけるのは面倒だし、水道の水みたいにくっつけられないブツもある。なので、濡れタオルを2枚に増やしてみたり、なるべくお湯を沸かすために紅茶をガブガブ飲んだりしているのだが、どうにもならんね。部屋の中で打ち水でもしたい気分である。

しかし、ふと気づいたのだが、静電気問題の解決策は静電気の発生を防止することだけではないのではないか。そもそも静電気は小さなカミナリであるとはいえカミナリのような被害が生じるわけではなく、単にちょっと痛くてちょっとビックリするだけの話である。痛さならギターを練習しているときのほうが指は痛いし、あらかじめ予測していればビックリもしない。つまり、もともと大した問題ではないのだ。むしろ、指先からバチバチ放電されるなんて、ちょっとSFっぽくてかっこいい。「ジッ、ジジッ」とか火花散らしながら歩いてる出来損ないのロボットか何かになったような気分じゃないか。あるいは雷様だ。腹にボールが命中するとウォーって言うのだ。いやあれは鬼か。雷様は高木ブーか。高木ブーはあんまりかっこよくないが、しかし、そこそこ愉快ではある。いずれにしろ、放電はそんなに毛嫌いするようなものではないのだった。

ならば「防止する」と並ぶもう一つの解決策は、「静電気を好きになる」もしくは「放電を楽しむ」にほかならない。大空翼の口癖を借りて言うなら、「静電気はトモダチ、怖くない」の精神である。サディスティック・ミカ・バンドの『颱風歌』にならうなら、「静電気イェイ!」の心意気である。カモ〜ン、静電気。レッツ・エンジョ〜イ、静電気。陽気なヤンキー口調でそんなふうに言えるようになれば、勝ったも同然だぜベイビー。でも、これから精神を鍛え直してそれだけの勇気を身につけた頃には、静電気の季節が終わっているような気もする。

2004.01.27.Tue. 10 : 40 a.m.

BGM : AEROSMITH "PUMP"

目の前にお花畑が広がったような気分だった。

だからって新潮社の仕事が遅れていいということにはならないが、そもそも私のスケジュールに合わせて刊行時期を考えると言っていたものだし、私は私の都合で(つまり講談社の仕事があるから)今月中に上げようとしていたわけで、次が詰まっていないとなれば気が抜けるのも無理はない。無理はないって自分で言っちゃいけませんが。3月以降は仕事が詰まっているわけで、講談社がそこにズレ込むと何をどうしていいやらワヤなことになるのだが、先行きの心配より今の安楽だ。将来の心配なんかし始めたら、フリーライターなんぞやってられないのである。

なんの脈絡もないが、ゆうべ寝床で唐突に「末っ子&ティアーズ」というバンド名を思いついた。妻子が寝息を立てる中、ひとりで笑いが止まらなかった。さらに勢い余って「ギター戦隊キソレンジャー」というのも思いつき、おれって天才じゃないかと思った。夜中に思いついたことって、翌朝になって文字にしてみると、たいがい面白くない。天才のきらめきというのは賞味期限が短いのが世の常である。ちなみに次のスーパー戦隊シリーズはキソレンジャーではなく「特捜戦隊デカレンジャー」であるそうだ。いままでに何度も企画会議でボツになりながらネタ切れのため仕方なく採用された、に500円ぐらいなら賭けてもいい。いや、20年前にそれを提案した若手社員が部長か何かになって、過去の恨みを晴らすべく職権乱用したのかも。デカの集団なら5人じゃなくて7人いてほしいとも思うが、どうでもいいやそんなこと。ところで写真と本文はぜんぜん関係ありません。右上の写真は『パンプ』というアルバムのジャケットである。くどいようだが、エアロスミスかっこいい。かっこいいロック目指して、わしゃ今日も基礎練じゃ。

なんの脈絡もないが、ゆうべ寝床で唐突に「末っ子&ティアーズ」というバンド名を思いついた。妻子が寝息を立てる中、ひとりで笑いが止まらなかった。さらに勢い余って「ギター戦隊キソレンジャー」というのも思いつき、おれって天才じゃないかと思った。夜中に思いついたことって、翌朝になって文字にしてみると、たいがい面白くない。天才のきらめきというのは賞味期限が短いのが世の常である。ちなみに次のスーパー戦隊シリーズはキソレンジャーではなく「特捜戦隊デカレンジャー」であるそうだ。いままでに何度も企画会議でボツになりながらネタ切れのため仕方なく採用された、に500円ぐらいなら賭けてもいい。いや、20年前にそれを提案した若手社員が部長か何かになって、過去の恨みを晴らすべく職権乱用したのかも。デカの集団なら5人じゃなくて7人いてほしいとも思うが、どうでもいいやそんなこと。ところで写真と本文はぜんぜん関係ありません。右上の写真は『パンプ』というアルバムのジャケットである。くどいようだが、エアロスミスかっこいい。かっこいいロック目指して、わしゃ今日も基礎練じゃ。

これは前にも書いたかもしれないが、あれは去年のことだったか、セガレが愚妻に「幼稚園では、人間は神様が作ったって教わったけど、でも人間って昔はサルだったんでしょ? どっちがホントなの?」という質問をしたことがあったらしい。じつにスバラシイ質問だ。よくぞキリスト教と進化論の対立に気づいた!と感心しつつ、「どう答えりゃいいの?」と愚妻に問われた私は「そうだなぁ。どっちもホントじゃないかもしれんしなぁ」などとムニャムニャ言いながら逃げた記憶があるが、ともあれ子供にはそういう「はじまり」への興味というものがあるわけで、考えてみりゃ天皇のことも建国神話から教えればいいんだよな。そんなにデリケートな文脈で話をしているつもりはないので「うへえ」とか言わないでほしいのだが、とりあえず幼稚園で習ったアダムとイブのお話を相対化しておくのは悪いことではないような気もしたりして。世の中にはいろんな「はじまりのファンタジー」があるからね。それにしても、寄りかかれる宗教のない国で親をやっていくのは容易じゃないよなぁ。まあ、そんなもんは親がほっといたって、そのうち自分で考えるんでしょうが。

2004.01.26.Mon. 10 : 55 a.m.

BGM : LED ZEPPELIN "PRESENCE"

一方、はたと考え込んでしまったのは、「昭和ってナニ?」という質問だ。きのう、昭和記念公園に行くとか行かないとかいう話をしていたときに(結局は行かなかったのだが)、そう尋ねられた。「ヘイセイの前はショウワだった」「おまえはヘイセイ生まれだけど父さんと母さんはショウワ生まれ」などと教えるのは簡単だが、なぜ昭和が平成になったかを説明するには、天皇のことを教える必要があるんである。そうなのだ。セガレはすでにイエス様のことはよく知っているにも関わらず、この国に天皇陛下がいらっしゃることをまだ知らなかったのだ。それはちょっとまずいのではないか。私は正面切って天皇制を肯定したり否定したりするほどの見識を持ち合わせていないけれど、どちらにしろ、ニッポン人をやっていくなら天皇を避けて通ることはできない。

しかし、そういえば自分がいつその存在を認識したのかもまるで記憶がないのだった。戦後生まれの天皇観というのは、どのようにして育まれたのであろうか。うー。それにしても説明がむずかしいなぁ。せめて正月の一般参賀風景でもテレビで見せておけばよかった。「ニッポンの象徴」なんて言ったってわかるはずがない(私だって意味がわからない)ので、とりあえず「王様みたいな人」とか「えらい人」とか言ってお茶を濁したものの、当然、気持ちの中にはいろいろなシコリが残るのだよ諸君。この手のモンダイは、これからどんどん出てくるに違いない。小学校に上がれば教師の中には偏った思想の持ち主もいたりするわけで、それはそれで良くも悪くも「人との出会い」だから、受容したり反発したり克服したりするのはセガレ次第だと思うが、かといって親があんまり優柔不断な態度でいるのもどうかと思ったりして、何かと大変だ。しかし、これも一つのチャンスだと思って、いろいろ勉強しよう。と、日記には書いておこう。

ところでZEP追体験プロジェクトはどうなったのかと世間が気を揉んでいるかどうかは知らないが、この『プレゼンス』が凄すぎるのと、あと1枚で「新作アルバム」が終わってしまうのが寂しいこともあって、なかなか次に進めずにいるのだった。あー。凄い。凄いよプレゼンス。とくに冒頭の3曲は何度も何度もくり返し聴いている。シビれる。『For Your Life』たまらん。『アキレス』という稀有壮大な巨大建築物の後ろに控えながら、その余韻に浸る間も与えずに聴き手を引き込む握力の強さが信じられない。このイントロだけでも早く弾けるようになりてー。でも、私のギターにはトレモロアームというやつがついていないので、あの「ぎゅい〜ん」ができないんだった。

ところでZEP追体験プロジェクトはどうなったのかと世間が気を揉んでいるかどうかは知らないが、この『プレゼンス』が凄すぎるのと、あと1枚で「新作アルバム」が終わってしまうのが寂しいこともあって、なかなか次に進めずにいるのだった。あー。凄い。凄いよプレゼンス。とくに冒頭の3曲は何度も何度もくり返し聴いている。シビれる。『For Your Life』たまらん。『アキレス』という稀有壮大な巨大建築物の後ろに控えながら、その余韻に浸る間も与えずに聴き手を引き込む握力の強さが信じられない。このイントロだけでも早く弾けるようになりてー。でも、私のギターにはトレモロアームというやつがついていないので、あの「ぎゅい〜ん」ができないんだった。

けしからんことに今週はラツィオ戦中継が無い(録画中継さえ無い)ので、ゆうべは仕方なくパルマ×ボローニャ(セリエ第18節)をライブ観戦。今節のセリエで中継がないのはラツィオ戦のほかはシエナ×ペルージャだけってどういうことだよ、おい。キエーボとかブレシアとか、みんな、そんなに観たいの?

頭上の敵パルマを叩いてもらいたいこともあり、珍しく中田クンに熱い声援を送りながら観たのであるが、何なんだあのネルボって人は。鈍臭くて見ていられない。前半6分頃に中田が出したコース・タイミング・スピードいずれも絶妙のスルーパスを、モタモタした処理で台無しにして以降、最後までがっかりプレイのオンパレードであった。パルマはアドリアーノが去り、ボローニャはシニョーリが故障で、中田とモルフェオしかタレントがいない感じの凡戦は、やっぱりそうかよのスコアレスドロー。セリエAの醍醐味を満喫できたすばらしい一戦だった。

しかしまあ、パルマから勝ち点を奪ったボローニャはえらい。で、ラツィオはどうだったかというと、私の見たニュースがたしかならば、復活セーザルのゴール一発で3ポイントを確保したらしい。よしよし。さらに、どうやらインテルも格下と引き分けた模様で、勝ち点で3チームが4位に並んだようじゃ。苦しゅうないぞ。ボローニャ戦終了後にローマを観たら、デルベッキオがゴールをハンドで取り消されて物凄くカッコ悪いことになったりしつつ、ウディネと引き分けてたし。うほほ。どんなゲームだったか知らないが、カストロマンえらい。

2004.01.25.Sun. 17 : 55 p.m.

BGM : PINK FLOYD "MEDDLE(おせっかい)"

最近の私は文中で安易に「アレ」を乱用する傾向があってアレなので、気をつけなければいけない。

で、買ったCDプレーヤーの筆おろしとしてかけているのが、ピンク・フロイドの『MEDDLE』である。邦題を見ればわかるとおり、右に掲げたこのアルバムのジャケットに映っているのは、世界七大珍味の一つとして知られている「オセツ貝」という貝が、殻から頭を出したところだ。食べるにはナマコ並みの勇気が要りますね。……という冗談はもしかしたら昔からあるのかもしれないのでアレだが、思いついたのが嬉しかったので書いてみた。ほんとは何なのコレ。どこかに人間の耳だと書いてあったけど、私には耳には見えないなぁ。こんな形の耳を持っている人間は、私の知るかぎり、レレレのおじさんとジェレミぐらいだと思う。

で、買ったCDプレーヤーの筆おろしとしてかけているのが、ピンク・フロイドの『MEDDLE』である。邦題を見ればわかるとおり、右に掲げたこのアルバムのジャケットに映っているのは、世界七大珍味の一つとして知られている「オセツ貝」という貝が、殻から頭を出したところだ。食べるにはナマコ並みの勇気が要りますね。……という冗談はもしかしたら昔からあるのかもしれないのでアレだが、思いついたのが嬉しかったので書いてみた。ほんとは何なのコレ。どこかに人間の耳だと書いてあったけど、私には耳には見えないなぁ。こんな形の耳を持っている人間は、私の知るかぎり、レレレのおじさんとジェレミぐらいだと思う。

ところで『おせっかい』といえば1曲目の『吹けよ風、呼べよ嵐』と6曲目(ラスト)の『エコーズ』ばかりクローズアップされることが多いようだが、私は2〜5曲目のほうがむしろ好きかもしれない。なぜなら、ちゃんと「歌」を聴かせてくれるから。小学生時代に初めて『狂気』を聴いたときも、私はピンク・フロイドの「歌」に美しさを感じていたような気がする。『エコーズ』は美しいが長いので、『狂気』のほうの似たアレを聴いたほうがいいや。

私は昔からそんなにリズム感が悪いほうではないと思っているが、ギターを練習していて感じるのは、「リズムを感じる」と「感じているリズムを表現する」は同じではないということだ。リズムを感じるのに技術は(たぶん)必要ないが、リズムを楽器で表現するには技術が要る。当たり前といえば当たり前だが。

しかもその技術はもちろん楽器によって違うのであって、トロンボーンのような金管楽器で表現できたリズムがギターで表現できるかというと全然そんなことはない。両者の違いにはいろいろあるが、たとえば右手の役割が違う。ギターで右手がやっていること(ピッキング)を、金管楽器では口(舌)でやる。フレンチホルンを除く金管楽器で右手がやっていることは、ギターで左手が担当している作業だ。私の師匠はギターもトランペットも巧みに演奏するので、「私だって弦をタンギングで鳴らせれば……」とは口が裂けても言えないし口が裂けたらタンギングもやりづらくなるが、まあ、そんなこともあって、トロンボーンでできることがギターでできないのは実にもどかしいなぁ。もっとも私の場合、トロンボーンでもダブル・タンギングがほとんどできないのだが。あらあら。

しかし、楽器でこういうモドカシサを感じてみると、文章なんて楽なもんだよなぁと思えるので、それはそれでありがたい。文章って、リズムを「感じる」と「表現する」がほとんど一致してるもんな。楽器と違って、意識的に技術を習得する手間が要らないのがいい。タイピングのフォームがデタラメでミスタッチが多くても、文章には反映されないしね。タンギングやピッキングができなくても、トゥクトゥクトゥクトゥクとかテケテケテケテケとかバキバキバキバキとかドカスカドカスカとかいくらでもタイプできるのだった。楽勝楽勝。そう思えば、辛い仕事にも耐えられるというものだ。音楽と同様、文章もリズム感が命である。とくに内容の薄い原稿の場合は。

2004.01.24.Sat. 13 : 20 p.m.

BGM : AEROSMITH "AEROSMITH(野獣生誕)"

言うに事欠いて『野獣生誕』って邦題はねぇだろうと思うが、しかしエアロスミスはかっこいいのだった。来日公演にも行ったことがあるという愚妻に、「ええっ? ドリーム・オンも聴いたことなかったのぉ!?」と呆れられましたが。「ドリーム・オンを聴かずして子供の教育問題を語るなかれ」とは言われなかったのでヨカッタ。でも、そういえば先日、誰かがカラオケでドリーム・オンを歌っていたような気がしなくもない。私も覚えてこんど歌おう。それはともかく、たとえば同じアメリカのキッスあたりと比べてエアロスミスのほうがグッときちゃうなぁと私が感じるのは、サウンドがラフというか、音に渋味があるというか雑味があるというか深みがあるというか、まあ、そんなようなところだ。好きなのはそんなようなところだけではないが、この育て直しプロジェクトを始める以前に私がイメージしていた「ハードロックの音」というのは、こういうものだったような気がしました。キッスも嫌いではないけれど、ちょっと音がクリアすぎて「あとを引かない」感じ。あー。8曲目の「Walkin' The Dog」みたいなリフ、早く弾けるようになりてー。

言うに事欠いて『野獣生誕』って邦題はねぇだろうと思うが、しかしエアロスミスはかっこいいのだった。来日公演にも行ったことがあるという愚妻に、「ええっ? ドリーム・オンも聴いたことなかったのぉ!?」と呆れられましたが。「ドリーム・オンを聴かずして子供の教育問題を語るなかれ」とは言われなかったのでヨカッタ。でも、そういえば先日、誰かがカラオケでドリーム・オンを歌っていたような気がしなくもない。私も覚えてこんど歌おう。それはともかく、たとえば同じアメリカのキッスあたりと比べてエアロスミスのほうがグッときちゃうなぁと私が感じるのは、サウンドがラフというか、音に渋味があるというか雑味があるというか深みがあるというか、まあ、そんなようなところだ。好きなのはそんなようなところだけではないが、この育て直しプロジェクトを始める以前に私がイメージしていた「ハードロックの音」というのは、こういうものだったような気がしました。キッスも嫌いではないけれど、ちょっと音がクリアすぎて「あとを引かない」感じ。あー。8曲目の「Walkin' The Dog」みたいなリフ、早く弾けるようになりてー。

ゆうべは、レアル・ソシエダ×レアル・マドリー(リーガ第19節)をビデオ観戦。ちょっと古い試合を見忘れていたのだが、いままで結果を知らずに過ごせたのは幸運だった。CLが一段落したせいかソシエダは調子が上向きのようで、このゲームでもマドリーと互角以上の戦いぶり。カルピンのゴールで1-0というスコアは、「フェアな結果」というやつであろう。ギターいじりながら観てたんで、実はあんまりよくわかってないんですが。ともあれ、ソシエダが強くないと今のリーガはあまり面白くないので、CLが再開しても踏ん張ってもらいたい。

2004.01.23.Fri. 11 : 10 a.m.

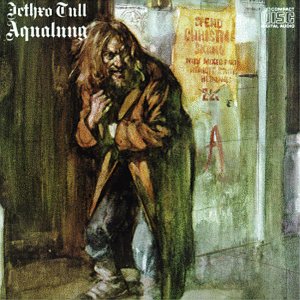

BGM : JETHRO TULL "AQUALUNG"

レッスンの内容はなにしろ虎の穴なので秘密だが、初心者が見よう見まねで「ギターはこんなふうに弾くんだろう」と何も考えずに弾くと、それはまったく「見よう見まね」になっていないということがよくわかった。とりわけ私にセンスがないだけの話かもしれないが、それこそ楽器の構え方やピックの持ち方からして違うのである。

また、ギタリストがいかに多くの作業を同時にこなしているかということもわかった。ビギナーの私は、左手を意識すると右手が疎かになり、右手に神経を集中すると左手が動かず、中指を見れば薬指が見えなくなり、両手がうまく動いたと思ったらテンポが乱れてアッチャッチャーになっていたりするわけで、たぶん、それらの作業を無意識にこなせるようになったところから、ようやく「音楽の練習」が始められるのであろう。今はまず脳を含めた身体の訓練だ。サッカーと同様、音楽はフィジカルな芸術なのである。

レッスンの愉しみのひとつは師匠のちょっとしたプレイを聴かせてもらうことで、きのうは近くに楽器屋の店員がいないこともあって、私の楽器で「天国」を弾いてくれた。ふだん基礎練習にしか使われていない楽器が喜んでいるように見えた。師匠もあんがい嬉しそうに弾いているように見えた。

あと、レッスン後に師匠がソフト・マシーンの『収束』を聴かせてくれた。サワリのところしか聴いていないが、悪くないじゃないか。あれがアマゾンのレビューで「難解」とされていた「ジャズ・ロック化したソフト・マシーン」なのか? 私にとっては最初の2作のほうがよほど難解だ。やはり、人の書いた音楽評をあまりアテにしてはいけない。私の書いた感想文もアテにしてはいけない。

ジャケットの絵がとても気に入ったので、大きめに掲載してみました。キャメルのCDを何枚か買ったときに、関連商品だか何だかでアマゾンにすすめられるまま素直に追加注文したジェスロ・タルの『アクアラング』というアルバムである。「フルートを使ったイギリスのロック」という共通点があるだけで、キャメルとは似ても似つかぬ音楽ですが。私の調査によれば、このバンドの首領であるイアン・アンダーソンは、往々にして「奇才」というレッテルをべたべたと貼られがちな人物であるらしい。そういう安易なレッテルこそアテにしてはいけないわけだが、なるほど、音だけ聴いているとさほど「奇」ではない感じであるものの、風貌はいかにも奇才っぽい。この風貌で意味もなく片足を上げてフルートを吹いたりするというのだから、それは「奇才」ではなくむしろ「奇人」と呼ぶべきではないかとも思うが。……え? この絵はイアン・アンダーソンじゃないの? じゃあ、誰? ツイン・ピークスのボブ? えーんえーん、怖いよう怖いよう。あ、それとも、この薪おじさんのお友達かなぁ。

ジャケットの絵がとても気に入ったので、大きめに掲載してみました。キャメルのCDを何枚か買ったときに、関連商品だか何だかでアマゾンにすすめられるまま素直に追加注文したジェスロ・タルの『アクアラング』というアルバムである。「フルートを使ったイギリスのロック」という共通点があるだけで、キャメルとは似ても似つかぬ音楽ですが。私の調査によれば、このバンドの首領であるイアン・アンダーソンは、往々にして「奇才」というレッテルをべたべたと貼られがちな人物であるらしい。そういう安易なレッテルこそアテにしてはいけないわけだが、なるほど、音だけ聴いているとさほど「奇」ではない感じであるものの、風貌はいかにも奇才っぽい。この風貌で意味もなく片足を上げてフルートを吹いたりするというのだから、それは「奇才」ではなくむしろ「奇人」と呼ぶべきではないかとも思うが。……え? この絵はイアン・アンダーソンじゃないの? じゃあ、誰? ツイン・ピークスのボブ? えーんえーん、怖いよう怖いよう。あ、それとも、この薪おじさんのお友達かなぁ。

2004.01.22.Thu. 9 : 45 a.m.

BGM : THE SOFT MACHINE "VOLUMES ONE & TWO"

きのうの日誌を書いてから、そういえば副編シギーに借りたプログレ・シリーズにソフト・マシーンが含まれていたのを思い出し、「はてさてカンタベリー・ロックとは何ぞや」という探求心を持ちつつ1枚目と2枚目がカップリングされたCD(右)を聴いてみたのだった。聴きやすすぎるプログレはどうかと思うし昨日もそんなことを書いたが、あんまりザラつきすぎて聴きにくいのもやっぱりどうかと思いました。ときどきカッコイイところも(たとえばVol.2の「オレンジ・スキン・フード」以降とか)あるけれど、全体には聴きにくくて私には面倒臭いです。ザラザラかつゴワゴワ。音質が良くないせいもあるのかなぁ。

きのうの日誌を書いてから、そういえば副編シギーに借りたプログレ・シリーズにソフト・マシーンが含まれていたのを思い出し、「はてさてカンタベリー・ロックとは何ぞや」という探求心を持ちつつ1枚目と2枚目がカップリングされたCD(右)を聴いてみたのだった。聴きやすすぎるプログレはどうかと思うし昨日もそんなことを書いたが、あんまりザラつきすぎて聴きにくいのもやっぱりどうかと思いました。ときどきカッコイイところも(たとえばVol.2の「オレンジ・スキン・フード」以降とか)あるけれど、全体には聴きにくくて私には面倒臭いです。ザラザラかつゴワゴワ。音質が良くないせいもあるのかなぁ。

しかしアマゾンのレビュー(「CDジャーナル」データベースより)を読むと、この2作以降のソフト・マシーンは「難解なジャズ・ロックになる」らしく、どうやらこれでもソフト・マシーン的には聴きやすいほうであるようだ。いや〜ん。私はソフト・マシーンが苦手だと言わざるを得ない。この2作は「ジャズ・ロック」ではないのかもしれないが、もしこれが「ジャズの影響を受けたロック」なのだとしたら、ふつうにジャズを聴いていたほうがいいです私は。

こういう音楽を作りたいという衝動はよく理解できるし、たぶん歴史的には意義の小さくないバンドなんだろうとは思うけど、カスタマーレビューで「これを聴かずしてロックを語るなかれ」って言われてもなぁ。誰がおまえに許認可権を与えたというのか。「これを聴かない奴とロックの話はしたくない」ならわからなくはないし、それはキミ勝手にしたまえよという話だが。おれもおまえとは話したくない。セガレと「ロックとは何か」について語り合ったほうが、よっぽど愉しいと思う。でも、まあいいや。もうソフト・マシーンを聴いたわけだから、私はロックを語っていいのである。そこで一つ声を大にして指摘しておきたいのは、「CDジャーナル」データベースは「依然」と「以前」の変換ミスに気をつけたほうがよいということだ。

ゆうべは、チェルシー×バーミンガム(プレミア)の後半をビデオ観戦。おととい観た前半は0-0だったのでどうなることかと思っていたが、後半も0-0だった。なので、0-0の引き分けだ。馬ッ鹿モーン。そこそこチャンスは作るものの、プレミアにあるまじき専守防衛のバーミンガムを最後まで崩せなかった。たしかフォルッセルという名前だったか、チェルシーから貸し出したストライカーが契約上「チェルシー戦は出場不可」だったらしいが、そんなセコイこと言わないで出場させてやればバーミンガムも少しは攻撃的になり、かえって戦いやすかったんじゃないだろうか。とにかく、まあ、ダメなときのオランダを観ているようなもどかしいゲームだった。アブラ様も珍しく苛々なさっておったね。ふだんは胸の前でお組みになられた両手にアゴをお乗せになるというお子様スタイルで穏やかにご観戦なさっているのだが、この日は(とくに後半)頭を掻きむしられたり口汚そうなお言葉をお吐きになられたりするご様子を、盛んにカメラに撮られていらっしゃいましたのでございます。敬語はむずかしい。試合終了と同時に「やっぱし、ボク、ロナウド買ってくる」と吐き捨てて席を立ったような気がする。アブラ様ほどサッカーで勝つ方法をよく知っている人はいない。