Disc 1

1.I Can't Quit Her

2.Somethin' Goin' On

3.Autumn Song

4.I Can't Stand the Rain

5.Baby Please Don't Go

6.I Let Love Slip Through My Fingers

7.Earthquake of Your Love

8.Bulgarya

9.Nuthin' I Wouldn't Do (For a Woman Like You)

10.New York's My Home [Razz-A-Ma-Tazz] AKA the Street Song

11.Making Plans for Nigel

12.I Believe to My Soul

13.Went to See the Gypsy

14.Rachmaninoff's Birthday

15.Hey Jude

16.Living in My Own Religion

17.Big Chase

18.They Just Don't Make 'Em Like That Anymore

19.Drive Through the Old Neighborhood

Disc 2

1.I Can't Keep from Cryin' Sometimes

2.I Love You More Than You'll Ever Know

3.This Diamond Ring

4.Albert's Shuffle

5.Bury My Body

6.Season of the Witch

7.New York City (You're a Woman)

8.I Can't Quit Her

9.I Stand Alone

10.Flute Thing

11.You Never Know Who Your Friends Are

12.I Got a Woman

13.Brand New Day

14.Love Theme

2005.10.07.Fri. 12 : 25 p.m.

BGM : rare & well done / Al Kooper

昨年の11月末に、読者の方に教わって初めてアル・クーパーを聴いたときは、まさか動いて歌って弾いている彼の姿を東京で見ることになるなんて想像だにしていなかった。なにしろ「ボブ・ディランの『ライク・ア・ローリング・ストーン』で鳴っているあのオルガンを弾いていた人」だ。「ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズの発起人」だ。「プロデューサーとしてレーナード・スキナードを世に送り出した人」だ。これはもう、受験生の一夜漬け勉強のごとく短期集中型ロック体験を重ねている私にとっては「年表にしょっちゅう名前の出てくる歴史上の人物」みたいなものである。その後、ロック史を綴ったドキュメンタリー・ビデオ作品のなかでインタビューに答えている姿を見て「生きている」ことは知ったものの、そこには明らかな「ご隠居感」が漂っていたので、もうステージに立つことはないのだろうと思っていた。実際は2003年に初来日公演をしていたらしいが、そんなこと私が知っているわけがない。その頃はアル・クーパーという名前すら知らなかったのだ。

しかし今年の7月には、30年ぶりに新作アルバム『ブラック・コーヒー』を発表。そして昨夜、東京国際フォーラムのCホールに、アル・クーパーは、いた。いて、ギターやオルガンを弾いて、歌って、ときどき「ドーモ!」と言った。こちらこそ、どうも。どうもありがとう。本来ならこちらから出向くべきところを、わざわざお越しいただきまして、誠にありがとうございました。ぺこり。

61歳である。『野獣死すべし』の鹿賀丈史みたいだった昔の面影(左写真参照)は、当然もうない。たしか一時はかなり重い病を患っていたと聞いているが、年齢以上に老けて見えるのはそのせいだろうか。声量も乏しく、それに合わせざるを得ないからなのかバンド全体の音量も絞り気味で、あんなにギターの音が小さいロック・コンサートもたぶん珍しいんじゃないかと思うが、しかし、とても良いステージだった。それは未来を切りひらくような種類の音楽ではなかったかもしれないけれど、単なる「懐古」でもない。たとえ老いた音楽ではあっても、それは、間違いなく、今、生きている。きっと、今は音楽も少子高齢化しているのだ。老いていくのは寂しく切ないことではあるけれど、でもな坊や、そこから目を背けていたんじゃ自分にとって大切なものを守ることはできないんだぜぇ。と、いうようなことを、アル・クーパーは言いたかったのではないだろうか。と、勝手に解釈しながら聴いていた。演奏中のアル・クーパーは、とても愉しそうで、ときどき寂しそうだった。寂しそうに、愉しんでいた。愉しそうに、寂しがっていた。秋が深まってゆくこの季節に、とてもよく似合うコンサートだった。

アル・クーパーというと私の中では「ソングライター」というイメージが強かったのだが、間近でオルガンの演奏を聴くと、当たり前かもしれないが「プレイヤー」としても強烈な存在感を持っているということがよくわかる。インストゥルメンタル・ナンバーで弾いてみせるソロなんか、アイデアやワザが豊富で、じつに聴かせるものだった。とくに、(曲名を忘れてしまったのが残念だが)ブルース・プロジェクト時代に書いたというジャズっぽい曲の演奏は絶品。 Jeff Stoutというトランペッターがミュートで吹いたソロもすばらしいものだった。

アンコールは、お約束どおり、という感じで『ジョリー』。聴衆が手ぐすねひいて待ち構えているあの曲を、いつ、どのように演奏するかというのが、おそらく昨夜のステージにおける最大の演出上のテーマだったと思うのだが、それを引っ張れるだけ引っ張って「タメ」を作り、矢を放つようにイントロを解放することで聴き手に鳥肌を立てさせる手法は見事だった。3人のマーカーをギリギリまで引きつけた上で最高のコースに蹴られたキラーパス。やられた。

ところで、きのう開演前に会場の入口でチラシを貰うまで知らなかったのだが……来月はレオン・ラッセルも東京に来んのかよ!

1.Hotfoot Blues

2.Chasin' Rainbows

3.Me And A Friend Of Mine

4.New Romance

5.Last Train

6.Lost In Austin

7.Splish Splash

8.Monterrey Pen

9.The Drifter

10.Hey There Senorita

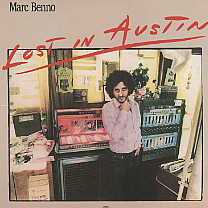

2005.10.06.Thu. 13 : 15 p.m.

BGM : Lost In Austin / Marc Benno

きのうの午後、セガレの下校を待って、クルマで南大沢という所に行った。京王相模原線に南大沢という駅があって、それは首都大学東京の最寄り駅なのだが、とはいえべつに大学に用事があったわけではなく、その駅前にはアウトレットパーク<ラ・フェット多摩 南大沢>なるものを含む巨大な商業スペースが広がっているのであり、「東小金井」や「西国分寺」並みに主体性を感じさせない「南大沢」なんぞという名で呼ばれる街があんな立派なことになっているなんてちっとも知らなかったが、その一角にあるTOHOシネマズ南大沢に一家三人で訪れたのは、『チャーリーとチョコレート工場』を鑑賞するためである。志賀直哉に読ませたらブッ飛ばされそうな悪文だ。

わざわざ片道90分もかけてそんな街まで足を運んだのは、その時間帯に日本語吹き替え版を上映している映画館が近場になかったからである。愚妻の仕切りなのでよく知らないが、そういうことらしい。字幕はまだセガレには無理なので吹き替え版になるのだが、それに不満はない。むしろ吹き替え版のほうが目が疲れにくくて楽だ。ストーリーも飲み込みやすい。字幕だとセリフの軽重がわからくなってしまい、聞き流せばいいようなどうでもいい文言まで深読みして「???」と考え込んでいるうちに、話の筋道を見失って映画から置き去りにされることがしばしばあるのだ私は。ふと気づくと、字幕の一行を頭の中で「おれならこう書くけどな」とリライトしていることもあったりなんかして、ぜんぜん映画に集中できない。やはり映画は「読む」ものではなく「観る&聞く」ものだと思う。もちろん吹き替え版の場合も、ヘタなアイドルやらお笑いタレントやらを起用していやがると聞いていられないことが多いわけだが、この『チャーリーとチョコレート工場』は(たぶん)プロの声優だけできちんとやっていたし、作品のなかでとても重要な役割を担っている「歌」の部分も手を抜かずに音楽としてまともに聴けるだけの丁寧な吹き替え処理が施されていたので、ストレス無しに楽しめた。

もっとも観ていて雑念が生じなかったわけではなく、チャーリーの父親はルイ・コスタ、ジョニー・デップはマーク・ボラン、ウンパ・ルンパは荒井注と加山雄三を足して2で割った人に見えて仕方がなく、本筋とは関係のない笑いを噛み殺すのに苦労したが、とても面白い映画だった。鑑賞中は「これは生涯のベスト5に入るかも」と思ったぐらいだ。あとで冷静に振り返るとそこまでのものではないような気もするが、しかし観ている最中は至福ともいえる充足感があったのは、「家族」を主題にした作品を家族で観ている、という状況が手伝ってのことだったかもしれない。でも、まあ、それも含めて映画だよな。父親が失業して貧しさに喘いでいる家計を助けるために一時は「夢のチケット」をお金に替えようとしたチャーリー、「夢の工場」を手中に収めるよりも家族と暮らすことを選んだチャーリーの姿を、隣のセガレは一体どんな心持ちで鑑賞しているのだろうか、ということを私は鑑賞していたのだった。

アガリクス本に架空の体験談を書いたフリーライターが、薬事法違反容疑で書類送検されることになる、というニュースを見るやいなや慌てて来し方を振り返ってドキドキしている自分がイヤだ。がんの民間療法に関する本を書いたことはないが、著者の会社で販売している医薬品や健康食品を称賛する内容の原稿は書いたことがある。私は学者やジャーナリストではなくゴーストライターなので、その商品の「効能」を自ら検証することなく著者の言うとおりに書くのが仕事なのであり、その文責は著者にあるんだから俺の知ったこっちゃねぇやと思っているわけだが、万が一その商品で健康被害が発生したり何かしたときにまったく責任がないかというと、どうなんでしょうかそのあたりのことは。うー。

まあ、私だって依頼された企画を何でもかんでも無批判に引き受けるわけではないし、がんの民間療法については日頃から「ヤバイだろそれ」という警戒心を持っているので、仮に史輝出版に知り合いがいてアガリクス本の原稿を私に発注したとしても断っただろうと思うが、しかし「そんな商売はやめておけ」とまでは言わないし言えないのだから、私が断れば誰か他のライターがそれを書くだけのことだ。もし今回書類送検されるライター氏が断ったとしても、やっぱり誰かがそれを書いただろう。朝日の記事よると、逮捕された史輝出版元取締役(ミサワ化学社長)はライターとして架空の体験談を同社の書籍に書いていたこともあったというから、引き受けるライターが見つからなければ、自分で書いたに違いない。どうあれ、史輝出版にその本を世に出す意思があるかぎり、その本はその内容で世に出るのである。企画が頓挫するとしたら「監修者を誰も引き受けてくれない」ときだけだろうが、たかだが20〜30万円の監修料で名前を貸すバカ学者はどこかに必ずいるだろうから、それも歯止めにはならない。

それに、ライター氏は「以前出版された本を参考にしたり、図書館でがんの症例を調べたりして書いた」と供述しているそうだ。以下は私の想像にすぎないけれど、このライター氏は元取締役が「ライターとして架空の体験談を書いた同社の書籍」を資料として渡され、「これ設定だけ適当に変えて使っていいよ」とか何とか指示されたのではないだろうか。患者の年齢や境遇や生活環境などを書き換えて、新しい「体験談」をでっち上げるのは簡単だ。それ自体、まあ、あまり褒められたことではないけれど、ライター氏はその資料に書かれた体験談が「架空」のものだと知らず、「アガリクスは効くこともある」と思い込んで書き換えたのかもしれない。「医学的に間違ったことを書いても監修者の先生が直してくれるだろう」という思いもあったかもしれない。「自分の腕で、どこまで同じ体験談を別の体験談として読ませられるか」という作文技術者としての意気込みだけで仕事に取り組んでいたのかもしれない。

と、懸命にライター氏を弁護しようとすればするほど、「おまえは日頃からそんないい加減な態度で仕事しとるのか」と各方面から(17歳の私からも)叱られそうな気がしてきたので、もうやめる。ここ数年、どうも匿名ライターが責任を問われる(押しつけられる?)ケースが増えているような気がするので、逮捕とか書類送検とか仮処分申請とかされないよう、いままで以上に仕事選びを慎重にすることにしよう。最大の問題は、選んでられるほど仕事がないことですが。むう。

1 I Can't Quit Her

2 I Love You More Than You'll Ever Know

3 My Days Are Numbered

4 Without Her

5 So Much Love/Underture

6 Albert's Shuffle

7 Season of the Witch

8 If Dog's Run Free

9 59th Street Bridge Song

10 Weight

11 Bury My Body

12 Jolie

13 I Stand Alone

14 Brand New Day

15 Sam Stone

16 New York City (You're a Woman)

2005.10.05.Wed. 12 : 25 p.m.

BGM : Al's Big Deal / Al Kooper

でへでへ。リバプール×チェルシー(プレミア第6週)は1-4。勝った勝った、また勝った。先制点は、ドログバの得たPKをランパードが決めたもの。ドログバの倒れ方はじつに美しかった。あんなふうに、スローモーションで何度もくり返し見たくなるほどエレガントな倒れ方でPKを貰う選手を、私はほかに知らない。ランパードのキックはGKレイナにキャッチされたように見えたが、不思議なことにその体を貫通してネットを揺らしていた。すごい威力だ。その後、あれはCKのこぼれ球だったか、ジェラードのシュートが不思議なことにGKチェフのてのひらを貫通して同点にされたものの、ドログバが魔法のようなボールコントロールでヒーピアを置き去りにしてラストパス、それをダフがねじ込んで前半は1-2。後半にもジョー・コールとジェレミおじさんがゴールを積み重ねて、アン・フィールドのニクイあんちくしょう共を沈黙させたのだった。ほんとは沈黙してなかったけどね。最後までうるせえなあ、アン・フィールド。

ヒマなので、十年来の懸案だった仕事場の押入の整理に手を着けた。住居兼用だった独身時代から数えて15年間、「いずれ捨てるに決まっているがすぐには捨てられない物」などを「とりあえず」と放り込んできた空間である。久しぶりに開けて中の物体を取り出してみると、それはまさに「過去の自分」と向き合う作業であった。

たとえば、仕事で使った紙資料の束。十年ほど前、まだサッカーに深い関心を持っていなかった頃に、のちに某国の代表監督になった指導者の「スピーチライター」をしたことを思い出して笑った。本人に会ったわけではなく、著書を何冊か読んで構成したのだ。ポルトガル語の翻訳者に、原稿をファックスで送ったのを覚えている。講演会ではその話をまた通訳が日本語に翻訳するわけで、「だったら俺の原稿コピーして配れば質疑応答だけで済むじゃん」とも思ったが、まさかそれをそのまま喋ったわけでもないだろうから、まあ、どうでもいいや。出版業界以外の仕事をするのは初めてだったので、試しに勇気を振り絞って原稿料をふっかけてみたらその通り払ってくれたので、とても嬉しかった。ワシュケ〜。

紙資料はぜんぶ捨てることにしたが、処理に困るのは取材中に回した数百本のカセットテープだ。二度と聞き直すことはないから処分すりゃいいのだが、どうも人の肉声が収まった「音源」を捨てるのは抵抗がある。淀川長治先生とか江藤淳先生とか、亡くなってしまった人たちの声もあるしなぁ。資料価値のありそうなものだけ選別して保管しとくってものか。なかでも絶対に捨てられないのは、故・丸山圭三郎先生と井上陽水さんの対談だ。なにしろ途中で陽水さんが「じゃ歌いますかぁ〜」と言ってギターを取り出し、たしか『いっそセレナーデ』を目の前で聴かせてくれたのである。シビれた。対談原稿の中に♪マークをつけて歌詞を書いたのは、あれが最初で最後だ。

押入を漁っていてもっとも茫然としたのは、新品同様のテニスラケットが出てきたことである。テニス? 握ってみても、しばらくはそれが自分の所有物であるような気がしなかった。しかし、そうなのだ。あれはまだ20代の頃だったか、何かの拍子に「テニスだ!」と思い立ったことがあったのだ。平日の真っ昼間にヤマちゃんと2人でテニスコートに行き、黙々と打ち合ってヘトヘトになった記憶が蘇った。そういえばスネオ君やらその奥さんやらその友達やらと集まってプレイしたこともあるような気がする。何だったんだろう、あの情熱は。テニス流行ってたの?

サッカーシューズとゴルフシューズも出てきた。わーお。サッカーはサラリーマン時代に会社のチームで何試合かやったのでシューズもボロボロだが、ゴルフシューズはテニスラケット以上の新品感。ピッカピカだ。親孝行のつもりで父親に習い始め、何度か練習場には行ったのだが、あるとき思い切りスイングした瞬間に背筋を痛めてしまい、それ以来クラブを握っていない。そう。クラブもフルセットで持っているのだ。どうすんだ、あれ。まったく、思いつきで何かを始めて長続きしない自分がイヤになる。十年後、押入の奥から埃まみれのレスポールが出てこないように気をつけよう。

もっと昔の物も出てきた。いちばん古いのは、幼稚園の夏休みに母親が書いていた「生活表」なるもの。セガレではなく、私が幼稚園児だった時代のものだ。こうなると、ほとんど遺跡の発掘調査である。なんでこんなもん後生大事に保管してるんだ私は。見ると、たとえば昭和45年8月11日にはこんなことが書いてある。

泣ける話だ。お父さん、ごめんなさい。にしても、「テレビが得意」ってオイ。なに威張ってんだこのガキは。ところで気になるのは、私が「お父さん」と呼んでいるのに、母親は「パパ」と書いていることだ。ほんとうは「お父さん、お母さん」ではなく、「パパ、ママ」と呼んでほしかったのかもしれない。昭和40年代の30代女性がどんな感覚で暮らしていたのか想像もできないが、なんだか胸がキュンとなる感じ。

「ボクはテレビが得意、お兄ちゃんは機械が得意、お母さんは編み物が得意、お父さんは遊ぶのが得意」と春太郎が言うのを聞き、パパは、毎日どんなに働いているかを説明するのに汗だくになっている。

さて、こんなに古いものが残っているのだから、10代の私の暮らしぶりを示す遺物が出てこないわけがない。あーあ。出てきちゃったよ。大学ノートの束。誰にとっても思春期なんてできれば無かったことにしたい過去だと思うが、とくに大学ノートはまずい。まずいなぁ。束は、大きく分けて2種類。一つは中学時代に同じ「班」の男女7人で回していた「班ノート」という名の交換日記だ。うひょー。読んでいると、そのガラス細工のように危うい自意識の有り様に発狂しそうになるが、「きょう聞いてて面白かった家族の会話」とかを克明に再現していたりなんかして、ああ基本路線は四半世紀前から変わっとらんなこの男、と思ったりもした。あと、何の脈絡もなく、ノートの欄外に「蘇る勤労−−職業安定所」なんてメモしていやがるのがバカだ。

もう一種類の大学ノート群は、17歳の頃に一人で書きつけていたものである。とはいえ、日記ではない。日記ではなく何を書いていたかというと、えーと、これは何というのか、まあ、要するに、「ことば」だ。たとえば表紙に「Vol.2 '81.11.8. 〜 '82.2.6.」と記されたノートの最初のページには、こんなことが書いてある。いちおう警告しておくが、いたたまれない気持ちになりたくない人は読まないほうがよい。

わお、わお、わお〜〜〜〜〜ん。どうだ、いたたまれないだろう。私もいたたまれない。ものすご〜く、いたたまれない。しかも「命題」という言葉の使い方が完全に間違っている。たしかに「僕に課せられた使命はそれだ」は「真偽を問いうる有意味な文」という意味では「命題」だが、こいつはそれを「課題」とか「テーマ」とかいった意味合いで使うという典型的な誤用を犯しやがっている。この未熟者が。気取って意味も知らない言葉使ってんじゃないっつうんだよ。1ページ目から「白」を汚してどうすんだ。でも、まあ、いいや。いまだに、さかしらな顔で「至上命題」とかほざいてる政治家や学者も大勢いるから、高校生が間違えたってしゃあないわな。

今、こうして僕の目の前に広がっている真白なノート。

これはこれで ひとつの詩だ。

これを超える言葉を記さなければいけない。

この白を超えられなければ 世界を汚すことになる。

僕に課せられた使命はそれだ。それが命題だ。

で、17歳の私は、自分に課せられた使命を果たすべく、次のページからいろんなことを書きつけているわけで、これはまあ当然ながら「いたたまれなさのテーマパーク」みたいなものなのだが、読んでいるとなんだか愛おしい。十年前なら辛くて読めなかったかもしれないが、四十を過ぎた今は、わりと平気だったりする。17歳の私に、「ご苦労さん、もう休んでいいよ」と声をかけてやりたいような気分。慰労の意味を込めて少しばかり公開しても、17歳の私は許してくれるに違いない。

ふう。べつに恥ずかしくないぞ。恥ずかしくないぞ恥ずかしくないぞ。恥ずかしくはないが、しかし17歳の私が手書きした「ことば」をキーボードで打ち直しながら、41歳の私はどういうわけか「負けた」と思ったのだった。よくわからないが、とにかく、いまの私はコイツに勝てない。これから、どうすれば17歳の私をねじ伏せてやることができるか。それが、僕に課せられた使命だ。

眠気 II

この 不快な眠気の中で

私は あなたに叫べるか

あなたは 確かに

私を しあわせにしてくれる

しあわせが 何であるかさえ

未だ わからない 私を

これを 月並みに表現できるのだが

真実が 何であるか

さえ 知らない私には

許されない ことの

ようだ それは

この 眠気の中で

無題

部屋がある

いつもと同じ 机も 椅子も

でも それは今

それこそが今

私のいないとき

私の睡っているとき

部屋は何をしていたのか

私は部屋に 圧倒されるだけだ

椅子

ふと 前を見ると

椅子があった 机をはさんで 何か言いたそうに

椅子は偉そうに ふんぞり返っていた

きっと 満腹で 動けなかったのだろう

「チェスでもやりましょうか?」

私は いいかけたのだった

無題

駅前の人ごみの中に

わたしはひとり 立ちどまっている

流れ続ける人々に ふりまわされて

バス停に並んでいる人々は

ついさっきとは違う人々になっている

信号が変わるのを もう何十回見たろうか

わたしは なお 立ちどまっている

まるで 時の流れを とめるように

ときおり気づく 知っている顔

彼らも また 時の速さを知らないのだろう

何本目かの 電車が着いた

わたしは いつも 違う人々にふりまわされる

人々にとってわたしは

さっきとは違う人だ

わたしは 信号に見つめられている自分に 気づいた

信号は まだ変わるのだろうか

無題

いつもの改札を抜け

いつもの道をたどり

いきつけの 喫茶店に入る

安心して あたりを見回し

他の客の顔を ひととおり確かめると

「コーヒー」と云う

水を飲み

手を拭き

足を組んでみたりする

コーヒーが運ばれるまで

古い雑誌に目を落とすのもいい

ため息をついてもいい

でも タバコはやらない

スプーンに砂糖をひとつと半分 ミルクは入れない

口で吹いてさますのは 嫌だから

足を組み変えたりしてみる

時計の針の速さを計算しながら

少しずつ口に入れる

酸味が口いっぱいに広がれば こっちのもの

何を考えてもいい

でも ほとんど何も考えない

その方が いい

勝手に耳に入ってくる BGMと

心地よい 明り

それ全部ひとつにまとめて体で感じて

また少しコーヒーを口に入れる

そのくり返し それだけ

たまに他の客が入ってくると

観察を始める

彼の生活 家庭 人生 そして夢

それはいつも 気の多い あこがれの一部分

その証拠に 詩人は一度も登場しない

観察に飽きると

またコーヒーを口に運ぶ

もう いい加減 冷たくなっている

窓の外を通る人々がある 帰る家がある

最後の一口を飲み干す

砂糖がたまって ひどく甘い

あと4曲流れたら 帰ろうと思う

2曲数えると もう忘れている

思いがけず いろいろ考えている

ほとんど偶然に 席を立って財布を出している

外の空気に触れると いつも後悔してしまう

中途半端な足どりで 歩く

もう一度 その日が始まる

1. Bury My Body

2. Double Or Nothing

3. One Room Country Shack

4. Lookin For A Home

5. Slow Goonbash Blues

6. Shuggies Old Time Dee Di Lee Di Leet Deet Slide Boogie

7. Shuggies Shuffle

2005.10.04.Tue. 11 : 55 a.m.

BGM : Kooper Session / Al Kooper introduces Shuggie Otis

やはり新聞記事だけでは十分な情報は得られないもので、「新文化」という出版業界紙によれば、久我山駅前の2書店が啓文堂書店の出店差し止めを求めて仮処分申請を行った(9/30の日誌参照)のは、憲法を盾にした「生存権的営業権の侵害」だけが根拠ではなく、京王電鉄の子会社である京王書籍販売が「駅の改札前という立地にグループ企業として優位な条件で出店」するのは「京王グループ企業の顧客囲い込み」の疑いがあり、「近隣事業者に配慮することを定めた旅客鉄道等に関する法律」に抵触するからイカン、という主張なんだそうだ。私が読んだ朝日新聞の記事には、「出店は『生存権的営業権』の侵害にあたり、差し止める必要がある」という主張しか書かれていなかったが、このケースでより重要なのは「旅客鉄道等に関する法律」のほうであろう。バックに鉄道会社がいるから一般の書店進出とは話がちょいと違いますぜ、というのがこのニュースのキモだ。朝日の記事にも<京王書籍販売は「啓文堂書店」の名で京王線の駅や駅ビル内に出店している同電鉄100%出資の子会社>という記述はあるけれど、「近隣事業者に配慮することを定めた旅客鉄道等に関する法律」のことを書かなきゃ、この騒動の本質を伝えたことにならないじゃん。そんな法律があるなんて、ふつう知らないんだから。

さて、利用者エゴの観点からいえば、バックに電鉄会社がいようがいまいが、大きくて品揃えの充実した書店ができるのはありがたい話である。しかし逆にいえば、それはべつに啓文堂じゃなくたっていいわけで、たとえば既存の2書店が合併するなり何なりして駅の改札前に新しい店舗を構えてくれるなら、それでもかまわない。啓文堂は吉祥寺にもデカイのができたから、多様性を求めるという意味ではむしろ別の書店のほうがベターだとも言える。沿線の駅前風景がどこものっぺりと同じになっていくのは、やっぱり気色悪いしね。ともかく、利用者はべつに京王電鉄から本を買いたいわけではない。京王電鉄に「近隣事業者に配慮する」つもりがあるなら、そのスペースを地元の書店(なり他の商店なり)に賃貸ししてもいいんじゃないっスか、というリクツにもなるわけだ。いずれにしろ、旅客鉄道等に関する法律をどう解釈するかという問題を含めて、2書店の異議申し立てはそれなりに意義のあるものであるような気がしている。無論、もし啓文堂の進出を阻止できた場合には、2書店が「近隣住民に配慮」した経営努力をしてくれないと困るけれど(ただし私が利用したことのないほうの書店主は独自の経営理念とユニークな品揃えで業界でもわりと有名な人らしいので、こんど足を運んでみようと思っている)。

とはいえ、これは先日の日誌を書いたあとで芽生えた私の勝手な思いなのだが、「使えない本屋」が使えない状態のまま存続したとしても、私にとってはそれほど悪いことではないかもしれない。それには二つ理由があって、一つは、「使えない本屋」には使えない本屋でしか買えない(買わない)本がある、ということだ。

私はときどき熱を出して数日間寝込むが、ようやく熱が下がって「そろそろ外の空気でも吸おう」とリハビリ的散歩に出たとき、その「使えない本屋」に立ち寄る。仕事にはまだ復帰できないが家でただ寝ているだけでは退屈、という体調なので、何か軽く読めるものを買って帰ろうというわけだ。どうせ熟読はできないから、何だっていい。何日も家に閉じこもっていた人間にとっては、「本を買う」という行為自体に「世間との接触」というリハーサル的な意味があったりもする。そこで少ない選択肢の中から、カビの生えそうな古い翻訳ミステリの文庫本を手に取ったりするのだが、これは膨大な新刊書を揃えた書店では(少なくとも私は)絶対に買わない種類のものだ。その本が面白いかどうかは別にして、その本屋の品揃えが貧弱だからこそ、私はその本と出会った。それが、私にはなんだかとても面白いことのように思えるのである。

使えない本屋があっても悪くないと思える二つ目の理由は、そこに行くと自分が「出版業界の人間」であることを忘れて本を眺めることができる、というものだ。早い話が、「ウンザリしない」のである。書籍を作る商売をしていれば、当然、店頭に山と積まれた新刊群を前にしていろんなことを考える。「こんなに本が多いんじゃ俺のゴーストした本が埋もれるのも当たり前だよな」とか、「まだこんな奴の本が売れてんのかよ」とか、「W先生、本出しすぎ」とか、「なんでこれを俺に書かせないかなぁ」とか、「(その本を担当したに違いない編集者の顔を思い浮かべて)おまえ、いつまでも安易な二番煎じ企画で商売してんじゃねえぞコラ」とか、要するに、ひどくギスギスした心持ちになるのだった。それはもう、必ずギスギスする。でも、新刊書が皆無に等しい「使えない本屋」にはそれがない。子供の頃、とくに目的も意味もなく本屋さんに行って、ただブラブラと背表紙に書かれたタイトルを眺めて回っていたときのような気分で、ただブラブラできる。そのブラブラにどんな良いことがあるのかはわからないが、ギスギスよりはブラブラのほうがいいのだし、少なくともそこには余計なストレスがない。「自分の手がけた本がここには絶対にない」と思える本屋が近所に一軒あるのは、かなり精神衛生によろしいのだ。

というのはまったくもって私の個人的な事情にすぎないので、それをもって「啓文堂進出反対!」などと言うつもりはないし、この書店紛争がどっちに転ぼうが私自身はかまわないのだけれど、「品揃えが貧弱」も考えようによっちゃ「個性」になるという話。努力によって培われたのではない性質を「個性」なんぞと言って称揚するのは『世界で一つだけの花』みたいでアレだが、まあ、「バカとハサミは使いよう」という言葉もある。慣用句の使い方にものすごくモンダイがあるような気がするが、べつにその「使えない本屋」がバカだと言っているのではなく(もちろんハサミだとも言ってない)、「使えないものをどう使うか」は利用者側の感覚や考え方次第なんじゃねぇかなぁということですね。その利用者側の感覚や考え方がのっぺりと平板なものになっているとしたら、それはあまり面白い世の中だと思えない。

うっかりして生中継の録画を忘れていたため、リバプールとチェルシーの試合(プレミアのほう)はきょうの再放送を録画して今夜観る予定。「リバプール戦はあんまり観たくない」という潜在意識が生中継を忘れさせたような気がしなくもない。とにかくまだ観てないので、私に向かって「よかったね」とか「残念でした」とか言わないように。奇跡的にまだ結果を目にしていないが、よかったのかなぁ、残念だったのかなぁ、例によってスコアレスドローだったのかなぁ。

Disc 1

1.Opening Speech

2.59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)

3.I Wonder Who

4.Her Holy Modal Highness

5.Weight

6.Mary Ann

7.Together 'Til the End of Time

8.That's All Right

9.Green Onions

Disc 2

1.Opening Speech

2.Sonny Boy Williamson

3.No More Lonely Nights

4.Dear Mr. Fantasy

5.Don't Throw Your Love on Me So Strong

6.Finale-Refugee

2005.10.03.Mon. 17 : 30 p.m.

BGM : The Live Adventures Of MIke Bloomfield And Al Kooper

久しぶりにマークシートを鉛筆で塗りつぶす作業をした国勢調査だったが、「9月24日から30日までの1週間に仕事をしましたか」(文言はうろ覚え)という質問にはちょっとばかり動揺した。調査日が今週末だったら、無職扱いされたところだ。危ないところだった。しかしそれよりモンダイなのは、家族の人数を書く欄にうっかり「4人」と記入してしまい、愚妻に「何これ〜」と指摘されたことである。起き抜けで寝惚けていたとはいえ、どうかしている。セガレに「消しゴム貸してくれ〜」と頼むのが、ものすごく恥ずかしかった。自分で自分のことが信じられない。なんでそんな書き間違いをしてしまったのだろう。長く両親と兄と4人で暮らしていた子供時代の刷り込みによるものだろうか。あるいは、紋切り型の「平均的な家族像」の呪縛か。それとも、単に数を勘定するのが苦手なのか。いずれにしても最低の書き間違いである。情けない。提出する前に愚妻にチェックしてもらって、ほんとうによかった。

紋切り型といえば、総務省統計局のサイトで見つけた平成17年国勢調査標語及びポスター図案入賞作品である。うっかり近づくと紋切り型の洪水に押し流されて溺れ死にしかねないので、気をつけたほうがいい。とりわけ【標語:小・中学生の部】というのを見ると、いずれセガレも学校でこんなものを書かされるようになるのかと絶望的な心持ちになる。こんな「最初ですからきれいに行きます」の歌丸さんみたいな優等生標語を提出しやがったら、たとえ教師は認めても父さんは座布団やらねぇぞ。「国勢調査は 日本のカラダの健康診断」と書いたなら、その裏側にこっそり「病気は増やせど ヤブ医者ばかり」ぐらいの下の句を書いてしまうような子供に育てたい。

【ポスター:小・中学生の部】のほうも、どうかと思うよなぁ。ここではとにかく「明るい表情で群れる老若男女」を描かなければいけないのである。そこに日本列島を描き込むと、さらに評価が上がる傾向もあるようだ。また、特選から佳作までの16点のうち、「老若男女」の中に「看護婦」が入っているのが6点、「八百屋さんか魚屋さん(もしくはその両方)」が入っているのが6点、「警察官」らしき者が入っているのは5点。賞が欲しければ、このあたりを押さえておくのがコツなのだろう。リアルな「国勢」に合わせて、お年寄りをたくさん描きすぎてはいけない。「達也系自由業者」など描き込むのは論外である。あと、喫煙者も描いてはいけないようですね。唯一、「パイプをくわえたおじいさん」を描いた北海道の岡田さん(中1)はエラい!と思うが、これがハイライトだったら佳作に選ばれたかどうか怪しいものだ。そんな国勢。

アウェイなので放送してもらえたウディネーゼ×ラツィオ(セリエ第6節)は3-0の惨敗。案の定、である。このままだと、今季はラツィオの勝利どころか得点シーンさえ見られないような気がしてきた。ミラン戦ほどパスの速度は遅くなく、結構きれいなつなぎもあったりして、前半はそこそこ拮抗した戦いをしているように見えたのだが、あのステン何とか(ようやく半分だけ覚えた)って2番のセンターバック、ほんとにダメだよなぁ。いくら何でも足遅すぎじゃないのか。ロッシ監督の采配も、意味がよくわからなかった。終盤は、ロッキとパンデフに加えてディ・カーニオとシモーネ・インザーギを投入するという、フォワードてんこ盛り大作戦。どういうわけか、見ていて「無芸大食」という言葉が脳裏を過ぎったりした。

バルセロナ×サラゴサ(リーガ第6節)は2-2の引き分け。完全休養をもらってスタンドで観戦していたシャビの隣にいたのはたぶん彼の奥さんだと思うのだが、とても感じの良い女性だった。「翼くんと早苗ちゃん」みたいなカップル。あと、シャビの着ていたシャツが欲しいと思った。たぶん私には似合わないと思うが、欲しい。わりかし面白い試合だったのに、なんでそんなことばっかり印象に残っているんだろう。一時は0-2としたのに、疑惑っぽいPK判定をきっかけに追いつかれてしまったサラゴサには気の毒な試合。同点ゴールを決めたエトオのスピードはものすごいものだった。「GKとCBの間をウロウロしているボール」をかっさらわせたら、彼の右に出る者はいないかも。ステン何とかが守っていたら何点ぶち込まれるかわかったものじゃないが、ラツィオがバルサと試合をすることは当分の間なさそうなので安心だ。うんうん、安心安心。

いま聴いている『フィルモアの奇蹟』との邦題がつけられたアルバムで、マイク・ブルームフィールドとアル・クーパーがサイモン&ガーファンクルの『59番街橋の歌』をカバーしており、これが原曲とは似ても似つかぬスローテンポで、それはもう最初に聴いたときはその曲だと気づかないほどなのだが、ものすごく良くて、ライブ録音されたテープを聴いて感激したポール・サイモンが後半部分でコーラスをオーバーダビングしたというのも大いに頷ける傑作なのだった。こういう面白いカバー作に出会うと、とても得をした気分になる。オリジナリティのある良いカバー作を世に送り出す人は、人類の財産を殖やすエライ人だ。そこで、ふと「カバー小説」というものは存在するのだろうかと思って検索してみたら、『回転木馬のデッド・ヒートRMX』(素樹文生)とか『国境の南、太陽の西RMX』(狗飼恭子)とか『中国行きのスロウ・ボートRMX』(古川日出男)とか、村上春樹作品があちこちでカバーされているのだった。そんなことになっているとは知らなかった。ふーん。それ、アリなのか。

と思って、戯れに志賀直哉の短編集を開き、たまたま目にとまった『兎』という小説のカバーを始めてみたのだが、これが面白い。いや、私の書いたものが面白いというのではなく、その作業自体がめちゃめちゃ楽しい。こんなことが楽しいと感じる人間はあまりいないかもしれないが、暇潰しの趣味としても、文章のトレーニングとしても、かなり上等だ。リミックスするつもりで読むだけでも、いかに志賀直哉が文章を「寸止め」しているかということがよくわかって、やけにスリリング。なにしろ冒頭の一行がこうだ。

ううむ。唸るしかない。

今、兎を一匹飼っている。樫や竹の葉を食わしている。これからは雑草が生えるので楽になる。

これを私がカバーすると、こんなふうになってしまう。

志賀直哉をより簡潔にするのは大変なので、「とりあえず膨らましてみる」しかできないのだった。いや、もちろん、短くするだけなら簡単だが、こんなふうにしてしまったのでは味も素っ気もない。

例年なら、やれやれ鬱陶しい季節がやって来たものだよなぁと溜め息のひとつも漏らすところだが、今年は庭に生えやがる雑草がむしろ有り難いと思えるのだった。というのも、去年の暮れからどうしたわけか兎を一匹飼っているからである。兎を飼う人はめったにいない。めったにいない「兎を飼う人」になった経緯は後でゆっくり説明するとして、いま問題にしているのは兎の餌のことだ。いちいち樫やら竹やらの葉を用意して食べさせなきゃいけないので難儀な思いをしていたが、これからは楽になる。もしゃもしゃ生えてくる雑草をむしゃむしゃ食わしていればいいからだ。これでも喰らえ!っていう感じでしょうか。雑草ってすばらしい。

味とか素っ気とかいう以前に、意味がよくわからない。志賀直哉、強敵。

兎に樫や竹の葉を食わしているのだが、これからは雑草が生えるので楽になる。