絵本作家デビュー作『りんごかもしれない』 (2013) 以降、絵本作家として知られるようになった

ヨシタケシンスケの展覧会です。

2000年代以降あまりチェックしていなかったのですが、

『りんごかもしれない』の人形劇を観て[鑑賞メモ]、

関心が少々高まっていたタイミングだったので足を運びました。

文学館での展覧会ということで、絵本の原画展のような絵本作家の面に焦点を当てた展覧会を予想していましたが、

オブジェの展示はもちろん、展示空間の作りに造形作家としてのセンスが感じられ、期待以上に楽しめた展覧会でした。

絵本作家デビュー作『りんごかもしれない』 (2013) 以降、絵本作家として知られるようになった

ヨシタケシンスケの展覧会です。

2000年代以降あまりチェックしていなかったのですが、

『りんごかもしれない』の人形劇を観て[鑑賞メモ]、

関心が少々高まっていたタイミングだったので足を運びました。

文学館での展覧会ということで、絵本の原画展のような絵本作家の面に焦点を当てた展覧会を予想していましたが、

オブジェの展示はもちろん、展示空間の作りに造形作家としてのセンスが感じられ、期待以上に楽しめた展覧会でした。

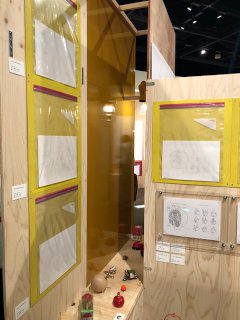

展示空間は、塗装などの仕上げをせずに木製ボードが組まれ、

隙間や裏のような空間もあえて作り、原画などもジップロックに入れて展示され、

小物ながら様々なオブジェも並べ、現場用の作業灯が照明に使われたり。

そんな展示空間は、絵本作家やイラストレーターのアトリエというより、造形作家の仮設の制作現場のよう。

1990年代末に展覧会を観た studio BIG ART [鑑賞メモ] の雰囲気とかも思い出されて、

その会場全体の雰囲気がとても楽しく感じられました。

展示空間は、塗装などの仕上げをせずに木製ボードが組まれ、

隙間や裏のような空間もあえて作り、原画などもジップロックに入れて展示され、

小物ながら様々なオブジェも並べ、現場用の作業灯が照明に使われたり。

そんな展示空間は、絵本作家やイラストレーターのアトリエというより、造形作家の仮設の制作現場のよう。

1990年代末に展覧会を観た studio BIG ART [鑑賞メモ] の雰囲気とかも思い出されて、

その会場全体の雰囲気がとても楽しく感じられました。

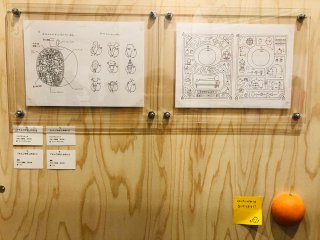

造形作家の時から、ままならさや不条理さを決して攻撃的な形ではなく優しく受容するような造形に仕上げていた感があったわけですが、

イラストレーションや絵本というメディアにすることで、

造形作品では扱いづらいようなささやかな日常から人生まで、

そのままならなさや不条理さを表現できるようになったのかもしれない、と、

造形作品と絵本の原画を並べて見ていて気付かされました。

造形作家の時から、ままならさや不条理さを決して攻撃的な形ではなく優しく受容するような造形に仕上げていた感があったわけですが、

イラストレーションや絵本というメディアにすることで、

造形作品では扱いづらいようなささやかな日常から人生まで、

そのままならなさや不条理さを表現できるようになったのかもしれない、と、

造形作品と絵本の原画を並べて見ていて気付かされました。

ままならなさや不条理の受容のあり方を反映した優しい絵は自分も好きではあるのですが、

こういう作品がここまで広く受容されるというのも、

人生のままならなさや不条理感を抱えざるを得なかった閉塞した平成デフレ以降ならではの

表現なのかもしれません。

そんなことを、人生の夢の成就に関する作品の原画を観ていて、考えさせられてしまいました。

ままならなさや不条理の受容のあり方を反映した優しい絵は自分も好きではあるのですが、

こういう作品がここまで広く受容されるというのも、

人生のままならなさや不条理感を抱えざるを得なかった閉塞した平成デフレ以降ならではの

表現なのかもしれません。

そんなことを、人生の夢の成就に関する作品の原画を観ていて、考えさせられてしまいました。

ヨシタケシンスケ

ヨシタケシンスケ