1月最後の週末は午後遅めに銀座、そして表参道へ。この週末で終わってしまう展覧会を中心にギャラリー巡りしました。

韓国出身で1976年来日し勅使河原 宏に師事し、東京とベルリンを拠点に現代アートの文脈で活動する作家の個展です。

自然や環境をテーマとした作品で、韓半島を分断する非武装地帯に残った自然をテーマにしたプロジェクト «Dreaming of Earth Project» (2015-) のようなプロジェクトのプレゼンテーション展示もありましたが、

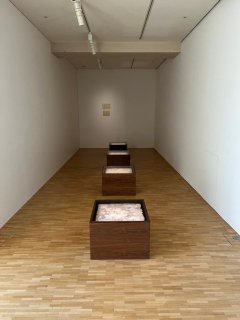

やはり、ギャラリーをいっぱいに使うほどの規模ながら繊細さを感じるインスタレーションが印象に残りました。

«White Death» (2023) では、積み上げた白化したサンゴに割れた鏡を交えることでその壊れやすさを意識させられます。

また «A Poet's Atlier – Beacon Within» (2023) も、漉き紙が貼られたガラスブロック壁面の作る障子越しの陽のような仄暗さの中の漉き紙のランプシェードの柔らかい光、

荒く積み上げられた廃材の植野ランプシェードに漉き込まれた押し花というコントラストに、

繊細さをいっそう意識させられるインスタレーションでした。

韓国出身で1976年来日し勅使河原 宏に師事し、東京とベルリンを拠点に現代アートの文脈で活動する作家の個展です。

自然や環境をテーマとした作品で、韓半島を分断する非武装地帯に残った自然をテーマにしたプロジェクト «Dreaming of Earth Project» (2015-) のようなプロジェクトのプレゼンテーション展示もありましたが、

やはり、ギャラリーをいっぱいに使うほどの規模ながら繊細さを感じるインスタレーションが印象に残りました。

«White Death» (2023) では、積み上げた白化したサンゴに割れた鏡を交えることでその壊れやすさを意識させられます。

また «A Poet's Atlier – Beacon Within» (2023) も、漉き紙が貼られたガラスブロック壁面の作る障子越しの陽のような仄暗さの中の漉き紙のランプシェードの柔らかい光、

荒く積み上げられた廃材の植野ランプシェードに漉き込まれた押し花というコントラストに、

繊細さをいっそう意識させられるインスタレーションでした。

インド出身で1980年代以来イギリスを拠点に現代アートの文脈で活動する作家です。

ミニマリスティックな立体作品、特に、光を吸収する塗料が塗られた穴や凹面の鏡などの視覚的にトリッキーな作品で知られます [鑑賞メモ]。

しかし、今回はそのような作品とは大きく作風が異なり、

額装の絵画の展示とそんな展示に介入するオブジェの展示の組み合わせでした。

白黒混じりのどず黒い赤の油絵具まみれの大きな布が、床に積み上げられたり、壁にかけられています。

周囲に飛び散りもあり、血や死を想起させられました。

一方の絵画は抽象表現主義やアンフォルメルも思い出す粗いタッチの抽象画で、ガッシュの鮮やかなな赤に、裂け目を思わせるモチーフも感じられました。

床のオブジェとの対比もあってか、絵画からはエロチックさというか生を感じました。

展覧会のタイトルともなっているテーマとの関係はつかみかねましたが、そんな絵画とオブジェの対比に不穏さを感じる展示でした。

インド出身で1980年代以来イギリスを拠点に現代アートの文脈で活動する作家です。

ミニマリスティックな立体作品、特に、光を吸収する塗料が塗られた穴や凹面の鏡などの視覚的にトリッキーな作品で知られます [鑑賞メモ]。

しかし、今回はそのような作品とは大きく作風が異なり、

額装の絵画の展示とそんな展示に介入するオブジェの展示の組み合わせでした。

白黒混じりのどず黒い赤の油絵具まみれの大きな布が、床に積み上げられたり、壁にかけられています。

周囲に飛び散りもあり、血や死を想起させられました。

一方の絵画は抽象表現主義やアンフォルメルも思い出す粗いタッチの抽象画で、ガッシュの鮮やかなな赤に、裂け目を思わせるモチーフも感じられました。

床のオブジェとの対比もあってか、絵画からはエロチックさというか生を感じました。

展覧会のタイトルともなっているテーマとの関係はつかみかねましたが、そんな絵画とオブジェの対比に不穏さを感じる展示でした。

Richard Serra

Richard Serra

1960年代から現代美術の文脈で活動するアメリカの作家の個展です。

広場を横断する巨大な鋼板のようなミニマリスティックな立体作品という作風が知られていますが、

タイトル通り円形、菱形、三角形の、漆黒に彩色された1 mm程の薄い杉板というミニマリスト的な絵画が展示されていました。

ミニマルな形状色彩の中に、木肌のテクスチャが淡く浮かび上がります。

障子越しの夕陽を思わせる間接照明もその趣を増してました。

1960年代から現代美術の文脈で活動するアメリカの作家の個展です。

広場を横断する巨大な鋼板のようなミニマリスティックな立体作品という作風が知られていますが、

タイトル通り円形、菱形、三角形の、漆黒に彩色された1 mm程の薄い杉板というミニマリスト的な絵画が展示されていました。

ミニマルな形状色彩の中に、木肌のテクスチャが淡く浮かび上がります。

障子越しの夕陽を思わせる間接照明もその趣を増してました。

Sterling Ruby + 竹村 京, 鬼頭 健吾

Sterling Ruby + 竹村 京, 鬼頭 健吾

京都での展示が素晴らしかった Sterling Ruby [鑑賞メモ] の関係する展覧会ということでしたが、

Ruby の作品は抽象的な絵画作品1点のみ。

展示空間の雰囲気も、この日のそれまでに観た展覧会とのギャップが大き過ぎました。

京都での展示が素晴らしかった Sterling Ruby [鑑賞メモ] の関係する展覧会ということでしたが、

Ruby の作品は抽象的な絵画作品1点のみ。

展示空間の雰囲気も、この日のそれまでに観た展覧会とのギャップが大き過ぎました。