26日土曜の夕方、京橋界隈で美術展巡りをしてきました。

2017年に上野公園界隈で「東京初の野外型国際フォトフェスティバル」として開催された『T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO』ですが [鑑賞メモ]、 2000年から東京駅東側エリアでのアニュアルの国際写真祭として開催されています。 去年までも国立映画アーカイブへ行ったついでに屋外展示を観ることはありましたが、 今年はギャラリーが集積する京橋エリアの雑居ビルの部屋を使っての「Exhibition 1」「Exhibition 2」を観てきました。 今年は1974年にニューヨーク近代美術館 (MoMA) で開催された New Japanese Photography から50年ということで 「New Japanese Photography: 50 years on」という写真祭のタイトルが設定されていました。

Exhibition 1のタイトルは『NEW JAPANESE PHOTOGRAPY 1974→2024』。

この50年の日本写真史を辿るものではなく、50年後の「今」を切り取る企画です。

明示的なやり方ではなく歴史的な経緯のある箇所をコンセプチャルに撮る「くにをあるく」、より形式的な作風の「象ることの意味」、ドキュメンタリ的な「分からなさを分ける」の3部構成でしたが、

やはり「象ることの意味」が好みでした。

中でも、変化がある箇所を差分情報としてデータ化する動画のエンコーディングの特徴を使い

動きのある箇所だけブロックノイズのある動画からスチル写真を切り出した 福嶋 幸平 の作品が印象に残りました。

ブロックノイズのようなものを作品に取り込む場合、デジタル的な面を強調するような使い方が多いように思うのですが、

自然を捉えた写真に対して部分的なテクスチャ加工をするような使い方が新鮮でした。

Exhibition 1のタイトルは『NEW JAPANESE PHOTOGRAPY 1974→2024』。

この50年の日本写真史を辿るものではなく、50年後の「今」を切り取る企画です。

明示的なやり方ではなく歴史的な経緯のある箇所をコンセプチャルに撮る「くにをあるく」、より形式的な作風の「象ることの意味」、ドキュメンタリ的な「分からなさを分ける」の3部構成でしたが、

やはり「象ることの意味」が好みでした。

中でも、変化がある箇所を差分情報としてデータ化する動画のエンコーディングの特徴を使い

動きのある箇所だけブロックノイズのある動画からスチル写真を切り出した 福嶋 幸平 の作品が印象に残りました。

ブロックノイズのようなものを作品に取り込む場合、デジタル的な面を強調するような使い方が多いように思うのですが、

自然を捉えた写真に対して部分的なテクスチャ加工をするような使い方が新鮮でした。

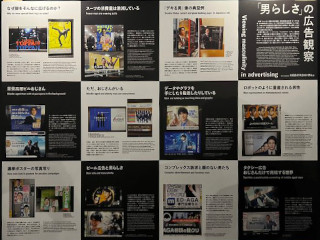

Exhibition 2『その「男らしさ」はどこから来たの?』は、男性のみで構成された New Japanese Photography を意識し、

男性中心主義的価値観やホモソーシャル性に焦点を当てた展示でした。

この展示のキュレーター 小林 美香 による資料展示中の『「男らしさ」の広告観察』が、広告表現のステレオタイプをこれでもかと数多指摘していてとても面白かったのですが、

その面白さに他の展示が霞んでしまいました。

Exhibition 2『その「男らしさ」はどこから来たの?』は、男性のみで構成された New Japanese Photography を意識し、

男性中心主義的価値観やホモソーシャル性に焦点を当てた展示でした。

この展示のキュレーター 小林 美香 による資料展示中の『「男らしさ」の広告観察』が、広告表現のステレオタイプをこれでもかと数多指摘していてとても面白かったのですが、

その面白さに他の展示が霞んでしまいました。

Exhibition 3『Alternative Visions: A Female Perspective』は、

New Japanese Photography に含まれなかった

1970年代初頭までに活動していた6人の女性写真家 (今井 壽恵, 西村 多美子, 岡上 淑子, 常盤 とよ子, 渡辺 眸, 山沢 栄子) を取り上げた展示でしたが、

会場の東京スクエアガーデン アートギャラリーがオープンしているのが平日のみで、屋外展示はパネルは観ることができましたが、メインのギャラリー展示はガラスウォール越しに見ることしかできませんでした。

Exhibition 3『Alternative Visions: A Female Perspective』は、

New Japanese Photography に含まれなかった

1970年代初頭までに活動していた6人の女性写真家 (今井 壽恵, 西村 多美子, 岡上 淑子, 常盤 とよ子, 渡辺 眸, 山沢 栄子) を取り上げた展示でしたが、

会場の東京スクエアガーデン アートギャラリーがオープンしているのが平日のみで、屋外展示はパネルは観ることができましたが、メインのギャラリー展示はガラスウォール越しに見ることしかできませんでした。

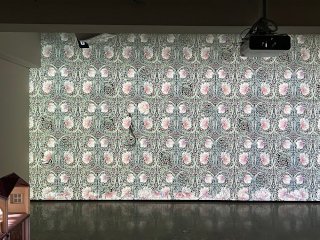

束芋 はアニメーションを主なメディアとして現代アートの文脈で活動する作家です。

最近は大掛かりなインスタレーションや舞台作品でのコラボレーションに積極的に取り組んでいましたが [鑑賞メモ]、

今回はコマーシャルギャラリーでの個展ということもあってか、

壁一面のビデオ作品1点以外は

立体作品や平面作品とアニメーションを組み合わせた小規模な新作からなる展示でした。

束芋 はアニメーションを主なメディアとして現代アートの文脈で活動する作家です。

最近は大掛かりなインスタレーションや舞台作品でのコラボレーションに積極的に取り組んでいましたが [鑑賞メモ]、

今回はコマーシャルギャラリーでの個展ということもあってか、

壁一面のビデオ作品1点以外は

立体作品や平面作品とアニメーションを組み合わせた小規模な新作からなる展示でした。

印象に残ったのは、オブジェとアニメーションの組み合わせ、

それもオブジェへ投影した、というより、オブジェへと投影とオブジェを透過しての壁への投影の

2つのレイヤーを感じる作品でした。

例えば、『夜と赤』では、ドールハウスのようなミニチュアの家の内部に泳ぐ金魚などが投影される一方、

その向こう側の壁にはシルエットになった夜の家の中で金魚が泳いでいるのが灯りの付いた窓越しに見えるよう。

ホルマリン漬けに使うガラス製標本容器に液体や標本の動きのアニメーションを投影する『ホルマリンに聴く』でも、容器越しに淡く拡散したアニメーションが幻想的でした。

そんな、オブジェ越しのプロジェクションの妙が楽しめた新作個展でした。

印象に残ったのは、オブジェとアニメーションの組み合わせ、

それもオブジェへ投影した、というより、オブジェへと投影とオブジェを透過しての壁への投影の

2つのレイヤーを感じる作品でした。

例えば、『夜と赤』では、ドールハウスのようなミニチュアの家の内部に泳ぐ金魚などが投影される一方、

その向こう側の壁にはシルエットになった夜の家の中で金魚が泳いでいるのが灯りの付いた窓越しに見えるよう。

ホルマリン漬けに使うガラス製標本容器に液体や標本の動きのアニメーションを投影する『ホルマリンに聴く』でも、容器越しに淡く拡散したアニメーションが幻想的でした。

そんな、オブジェ越しのプロジェクションの妙が楽しめた新作個展でした。

束芋 『そのあと』

束芋 『そのあと』