2006年東京都現代美術館『全景: Retrospective 1955-2006』

[鑑賞メモ] 以来の 大竹 伸朗 の大規模個展です。

その後もグループ展やコレクション展で観る機会はありましたが、まとめて観るのは15年余ぶりです。

15年前から作風が大きく変わっていませんが、むしろ自分の嗜好の変化に気付かされた展覧会でした。

2006年東京都現代美術館『全景: Retrospective 1955-2006』

[鑑賞メモ] 以来の 大竹 伸朗 の大規模個展です。

その後もグループ展やコレクション展で観る機会はありましたが、まとめて観るのは15年余ぶりです。

15年前から作風が大きく変わっていませんが、むしろ自分の嗜好の変化に気付かされた展覧会でした。

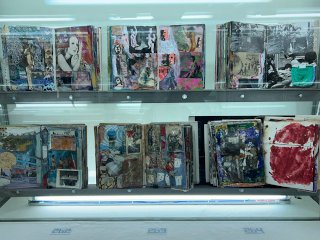

今の自分にしっくりくるのは、「網膜」シリーズのようなマクロではアブストラクトな作風の作品です。

色彩やフォルムがゴミの集積っぽい (実際「ゴミ男」という題の作品もある) 一方で、

立体的な作品では祭壇を思わせる形状だったり、風化した聖画を思わせるところ所に興味を惹かれました。

2006年に観た時はほとんど思い浮かばなかった Russell Mills [鑑賞メモ] を思い出したりもした。

今の自分にしっくりくるのは、「網膜」シリーズのようなマクロではアブストラクトな作風の作品です。

色彩やフォルムがゴミの集積っぽい (実際「ゴミ男」という題の作品もある) 一方で、

立体的な作品では祭壇を思わせる形状だったり、風化した聖画を思わせるところ所に興味を惹かれました。

2006年に観た時はほとんど思い浮かばなかった Russell Mills [鑑賞メモ] を思い出したりもした。

その一方で、「ニューシャネル」や「モンシェリー」のような日本の「絶句景」を扱う作風に対しては、

面白いというよりも往年の「サブカル」というか、

都築 響一 などもそうですが、猥雑さや悪趣味を愛でることが注目・評価される時代もあったなあという感慨が先立だってしまいました。

その一方で、「ニューシャネル」や「モンシェリー」のような日本の「絶句景」を扱う作風に対しては、

面白いというよりも往年の「サブカル」というか、

都築 響一 などもそうですが、猥雑さや悪趣味を愛でることが注目・評価される時代もあったなあという感慨が先立だってしまいました。

大竹 伸朗 というと、JUKE/19 や Puzzle Punks などの音楽活動や、

「ダブ平 & ニューシャネル」のような

立体作品やインスタレーション作品と音楽活動が連携した作品でも知られるわけですが、

2Fギャラリー4の展示はそのような面に着目したものでした。

大竹 伸朗 の作品自体よりも、1980年頃のロンドンでのエピソード、

Russell Mills 繋がりで Gilbert & Lewis というか Dome (Kupol) を共演したエピソードなどを興味深く読みました。

大竹 伸朗 というと、JUKE/19 や Puzzle Punks などの音楽活動や、

「ダブ平 & ニューシャネル」のような

立体作品やインスタレーション作品と音楽活動が連携した作品でも知られるわけですが、

2Fギャラリー4の展示はそのような面に着目したものでした。

大竹 伸朗 の作品自体よりも、1980年頃のロンドンでのエピソード、

Russell Mills 繋がりで Gilbert & Lewis というか Dome (Kupol) を共演したエピソードなどを興味深く読みました。

--

コレクション展示で、尾竹 竹坡 のモダニズム的なモチーフの1920年の掛軸。

大正から昭和戦前にかけてモダンな柄の銘仙が流行ったくらいなので [関連する鑑賞メモ]、

あってもおかしくないとは思いましたが、実際に目にすると感慨深いものがありました。

コレクション展示で、尾竹 竹坡 のモダニズム的なモチーフの1920年の掛軸。

大正から昭和戦前にかけてモダンな柄の銘仙が流行ったくらいなので [関連する鑑賞メモ]、

あってもおかしくないとは思いましたが、実際に目にすると感慨深いものがありました。

コレクション展示の中に、

開館直後の1953年に京橋時代の東京国立近代美術館で開催された『抽象と幻想』展を振り返る企画展示がありました。

収蔵した出品作品や関連する作家の作品の展示だけでなく、展示の様子を再現したVRもありました。

ゲームコントローラー使い慣れておらずなかなかうまく動き回れなかったにも関わらず、あっさりVR酔いしてしまいましたが、

当時の雰囲気が窺えて興味深いものがありました。(現在と比べて通路が狭い、というのも含めて。)

特に、当時の歴史認識が窺えるという点で、VR中の20世紀以降の年表が興味深かったのですが、

これくらいはVR内ではなく展示室に複製を展示してもよかったのではないでしょうか。

コレクション展示の中に、

開館直後の1953年に京橋時代の東京国立近代美術館で開催された『抽象と幻想』展を振り返る企画展示がありました。

収蔵した出品作品や関連する作家の作品の展示だけでなく、展示の様子を再現したVRもありました。

ゲームコントローラー使い慣れておらずなかなかうまく動き回れなかったにも関わらず、あっさりVR酔いしてしまいましたが、

当時の雰囲気が窺えて興味深いものがありました。(現在と比べて通路が狭い、というのも含めて。)

特に、当時の歴史認識が窺えるという点で、VR中の20世紀以降の年表が興味深かったのですが、

これくらいはVR内ではなく展示室に複製を展示してもよかったのではないでしょうか。