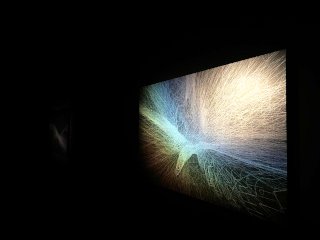

2000年代以降活動する音楽家、サウンドアーティストのevala (江原 寛人) の個展です。 会期末の週末に駆け込んだこともあり、入場列ができるほどの混雑でした。

2017年以降に手がけている「See by Your Ear」シリーズを核とした展示で、 新作《ebb tide》 (2024) では、海から突き出た磯の大岩のような暗色の構造体 (ただし表面はスポンジで覆われゴツくはない) がブラックボックス化したギャラリーの中央に置かれ、そこで潮騒に耳を傾けるかのような没入型のインスタレーション 潮騒か雨音かのようなさざめきと轟くような雷鳴、と、稲妻のようなフラッシュ光。 岩に取り付く余裕もない混雑で没入し難いものがありましたが、 人が多くなければ嵐の中で取り残されたような気分になれたのかもしれません。

昨年のBunkamuraでのインスタレーション [鑑賞メモ] が第一作となったという「音の芽吹き」シリーズの《Sprout “Fizz”》 (2024) は、

サイトスペシフィックな興味深さは後退したものの、スピーカーが多様になって視覚的にはグッと面白くなりました。

昨年のBunkamuraでのインスタレーション [鑑賞メモ] が第一作となったという「音の芽吹き」シリーズの《Sprout “Fizz”》 (2024) は、

サイトスペシフィックな興味深さは後退したものの、スピーカーが多様になって視覚的にはグッと面白くなりました。

環境音などのフィールドレコーディングされた音を使いつつも、 例えば Susan Philipsz [鑑賞メモ] のような音楽的でナラティブなサウンドインスタレーションではなく、 映像を想起させつつもむしろテクスチャ的な音を志向したサウンドアートでした、 生成AIを使った習作《Studies for》を聴きつつ、雨音は「evalaのような音」かもしれないと思いつつも、 それは『Rain』 [鑑賞メモ] の印象に引きずられているかもしれません。

2000年代以降に現代アートの文脈で活動するインドネシア・西ジャワ州バンドン在住の作家の個展です。

グループ展で観たことがあるかもしれませんが、作家を意識して観るのは初めてです。

2000年代以降に現代アートの文脈で活動するインドネシア・西ジャワ州バンドン在住の作家の個展です。

グループ展で観たことがあるかもしれませんが、作家を意識して観るのは初めてです。

インドネシアに日本軍が遺した事や、開発に伴う環境問題、自身のインドネシアでの出産経験などを題材に、 絵画や立体作品などを組み合わせたインスタレーションとして仕上げていました。 といっても、題材への理解を深めるものではなく、あくまで造形を着想する際のキックでしょうか。 絵画はシュールレアリスティックなコラージュのような作風 (コンピュータ上で画像を合成した後で油彩として仕上げている) で、 立体作品も含めて髑髏のようなモチーフが多用されているものの、 「おぞましきもの」というほどではなく、むしろ明るくあっけらかんとした印象を受けました。

収蔵品展は『紙の上の芸術』。

具象的なドローイングというより抽象の水彩や版画を中心とした構成。

ここの収蔵品らしいといえばそうなのですが、

淡くテクスチャ的ながら疎らなリズムを感じる作品が多く展示されていました。

特にキャッチのある作品があるというわけではありませんでしたが、

今の自分にとっては、作品に落ち着いて向かい合える展示でした。

収蔵品展は『紙の上の芸術』。

具象的なドローイングというより抽象の水彩や版画を中心とした構成。

ここの収蔵品らしいといえばそうなのですが、

淡くテクスチャ的ながら疎らなリズムを感じる作品が多く展示されていました。

特にキャッチのある作品があるというわけではありませんでしたが、

今の自分にとっては、作品に落ち着いて向かい合える展示でした。

今津 景

今津 景