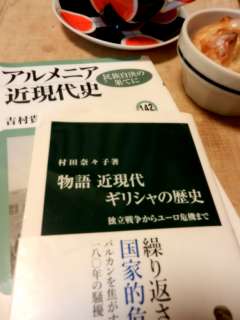

吉村 貴之 『アルメニア近現代史』 (ユーラシアブックレット / 東洋書店, 2009) と

村田 奈々子 『物語 近現代ギリシャの歴史』 (中公新書, 2012) を

読んだ勢いで、

続いて読んだこの本について読書メモ。

吉村 貴之 『アルメニア近現代史』 (ユーラシアブックレット / 東洋書店, 2009) と

村田 奈々子 『物語 近現代ギリシャの歴史』 (中公新書, 2012) を

読んだ勢いで、

続いて読んだこの本について読書メモ。

新井 政美

『トルコ近現代史 —— イスラム国家から国民国家へ』

みすず書房, ISBN4-622-03388-7, 2001.

18世紀末、オスマン帝国・セリム三世の「二ザーム・ジェディード (新体制)」以降、

現在の第三共和制に至るトルコの近現代の歴史を描いた本です。

19世紀半ばの改革タンズィマート、1908年の青年トルコ人革命、第一次大戦後の独立戦争など

学校教科書レベルのことしか知らなかったので、勉強になりました。

19世紀の時点では近代化という面ではエジプトの方が先行していた面もあったのだなあ、とか。

この本を手に取った一番の理由は、直前に読んだアルメニアとギリシャの近現代史の補完ですが、

もう一つ、トルコにおいて文化・芸術の分野での近代化がどう進んだのかについて興味もありました。

この本は主に政治体制的な面から歴史を描いているわけですが、

文化・芸術についての記述も若干ながらありました。というわけで、

この本で出て来た文学や音楽などの記述ついて備忘録的に。

最初に出てくるのは、セリム三世の「二ザーム・ジェディード (新体制)」期 (1789-1807) の音楽の話。

セリム三世は、「セリム三世音派」という一群の音楽家を生むほどの音楽愛好家・作曲家だったそう。

西洋音楽の五線譜との違いに関心を持ち、

それまで楽譜を持たなかったオスマン音楽のための独自の楽譜の考案を命じたけれども、

作られた楽譜は全く無視されることになったという。

このエピソードは、ユダヤ教徒やキリスト教徒には早々に印刷所を作ることを認めながら、

ムスリムには18世紀前半の「チューリップ時代」まで印刷所を認めなかった、という話にも通じます。

近代的な文化・芸術の話が増えるのは、やはりタンズィマートの時代 (1839-1876)。

スルタンのアブデュルメジトは

「宮殿に仕える女たちには、トルコ風の歌や楽器と並んで西洋音楽を学ばせ、小さなバレー団も作らせた。また西洋の演奏家たちの指揮下に宮廷オーケストラを作り、宮廷の並びには小さな劇場も作らせていた。」とのこと。

ちょうどヨーロッパはロマン主義の時代ですから、宮殿で踊られていたのはロマンチック・バレエだったのでしょうか?

宮廷の外でも、タンズィマートの時代は「新オスマン人運動」が展開されていました。

この運動の核になったのがこの時期に発行部数を大きく伸ばした新聞というメディア。

中でも、1860年創刊の『諸情勢の翻訳者』と1862年創刊の『世論の叙述』という2つの新聞を

創刊したイブラヒム・シナースィはパリ留学の経験があり、

新聞創刊の直前はラシーヌ、ラ・フォンテーヌやフェヌロン (17世紀フランス文学でしょうか) の翻訳を公刊していたとのこと。

またシナースィは「ドルマバフチェ宮殿の劇場で上演すべきトルコ語の戯曲執筆を求められ、オスマン人による最初の戯曲と見なされる喜劇『詩人の結婚』を『諸情勢の翻訳者』に連載した。」とのこと。

どんな戯曲だったのか、ちょっと気になりますね。

ラシーヌを翻訳紹介していたということは、アレクサンドランのトルコ版とか?

タンズィマートの後、一旦、専制政治の時代になるのですが、

1908年の青年トルコ人革命の後の第二次立憲政治の時代 (1908-1918) になります。

「また、この時代には西洋音楽の教育の導入も本格的に導入され始めていた。一九〇八年の革命直後に作られたオスマン音楽学校では、記憶に頼る伝統的な稽古と並んで、楽譜やソルフェージュが教授された。また、一九一七年に設立され、後のイスタンブル市立コンセルヴァトワールへ連なる旋律学校でも、西洋音楽部と古典音楽部との二本立てで教育が行われた。」

とのこと。楽譜が本格的に導入されたのはこの頃とのこと。

日本で東京音楽学校 (東京芸術大学音楽学部の前身) が設立されたのが1890年ですから、

トルコでは西洋音楽の制度的な受容は遅かったのだなあ、と。

オスマン帝国の第二次立憲政治は第一次世界大戦の敗戦で崩壊。

戦後の独立戦争を経てトルコ共和国が成立し、

ムスタファ・ケマルの指導の下、共和人民党の一党支配の時代 (1923-1945) となります。

「一九二六年一〇月から、公共の場におけるムスタファ・ケマルの銅像または肖像の刑事が始められ、それはケマルへの個人崇拝が顕著になるにしたがって増加してゆく。」と。

ヨーロッパで権威主義体制が広まるのは大恐慌 (1929) 以降ですから、それに先行していたのだなあ、とも。

この時代に、トルコ語にラテン文字を採用する「文字革命」 (1928) などが行われているわけですが、

「一九三三年には、一日五回の礼拝をモスクから信徒に呼びかけるアザーンがトルコ語化され、コンセルヴァトワールによって作曲された旋律に乗せて、各モスクから流されることになっていた。ベートーヴェンの交響曲を音楽の最高到達点とみなし、オスマン時代に宮廷や神秘主義教団の修行場を中心に発展した古典音楽を「後進的」と断罪する立場が強調され、トルコの「国民文化の精髄」であるアナトリアの民謡に、西洋文明の精華である和声を付けることが勧められたのであった。」

とのこと。コンセルヴァトワールで作曲された旋律によるトルコ語のアザーン! これは聴いてみたい。

この本で文化・芸術に関する記述があったのは、ここまで。第二次世界大戦後の文化・芸術の動向の記述は見当たりませんでした。

ちなみに、この本における音楽に関する記述は、

ジェム・ベハール 『トルコ音楽にみる伝統と近代』 (新井 政美=訳; 東海大学出版会, 1994)

に基づくもののようです。音楽に関する記述が目立ったのは、この本のおかげかもしれません。

美術やデザイン、建築に関する動向、例えば、西洋絵画の受容やオスマン美術の変化、

オスマン帝国第二憲政時代や戦間期一党支配体制で用いられたポスターのデザイン様式とか、

共和国政府の政府機関の建物に採用された建築様式とか、そういう記述もあったら嬉しかったのですが。

『トルコ音楽にみる伝統と近代』に相当するような良い文献が、美術や建築の分野には無かったということなのかもしれません。うーむ。

あと、オスマン帝国第二憲政時代から戦間期の共和国初期にかけてであれば、

SP盤による録音が残っており、その音源のアンソロジーCDもリリースされています

(例えば、Traditional Crossroads の Archival Remasters)。

これらの録音された音楽とこの本 (もしくは『トルコ音楽にみる伝統と近代』) で記述されている音楽の関係も気になりました。

ま、それは、今後読み/聴き進めるにあっての、自分向けの課題ということで。

まずは『トルコ音楽にみる伝統と近代』からでしょうか……。

読書メモ。去年末から今年頭にかけて読んだ本ですが。

読書メモ。去年末から今年頭にかけて読んだ本ですが。

読書メモ。かなり前の本ですが、この3月に読んで、最近直接会った人に薦めまくっている、この本を。

読書メモ。かなり前の本ですが、この3月に読んで、最近直接会った人に薦めまくっている、この本を。

読書メモ。

読書メモ。

久しぶりの読書メモ。

久しぶりの読書メモ。

二ヶ月ほど前に読んだ本ですが、読書メモ。

二ヶ月ほど前に読んだ本ですが、読書メモ。

読書メモ。

読書メモ。

吉村 貴之 『アルメニア近現代史』 (ユーラシアブックレット / 東洋書店, 2009) と

村田 奈々子 『物語 近現代ギリシャの歴史』 (中公新書, 2012) を

吉村 貴之 『アルメニア近現代史』 (ユーラシアブックレット / 東洋書店, 2009) と

村田 奈々子 『物語 近現代ギリシャの歴史』 (中公新書, 2012) を