|

97年12月6日(土)〜12月14日(日)にシンガポール乗り換えのシンガポール航空でアリ環礁北東部のバタラ・アイランド・リゾートに行って来ました。

陸上の天気は、バタラに着いた日と、最終日だけ晴天で、翌日は曇り時々雨、その翌日は曇り、その次の日からは晴れましたが、雲が多くすっきりしませんでした。また、滞在中ずっと、インドネシアの山火事の影響で、水平線の付近が昼も夜も白っぽく霞んでいました。 ハウスリーフの透視度は、初日には25m位あったのですが、翌日から20m程度に落ち、最終日に15m程度になりました。ボートダイブは大体いつも20m位でした。

バタラ・リゾート情報は、このホームページのモルジブへ行こう!!の中にも、少しあります。

|

|

この島も、ハウスリーフがすごいと評判の島です。実際に行ってみて、噂されるだけのことはあると納得しました。

島自体は小さいのですが、潜ったり、シュノーケリングしたり出来る範囲は結構広いです。

ハウスリーフの中でも、水深7m以浅位の浅場のサンゴと魚が見事です。

桟橋近くのサンゴは特にきれいという程でもなく、特に、北桟橋付近の斜面のサンゴは、桟橋を作る際に人為的に壊しでもしたのでしょうか?

幅20m位に渡って、底の方まで完全に粉々になっていて無惨なのですが、

サンゴはリーフエッジ周辺だけでなくビーチの近くの方まで生えていて奥行きが深く、大きさや背の高さも様々に立体的でとても美しく、

まるでサンゴを人為的に配して造ったアクアリウムなのではないかと、錯覚しそうなほどきれいです。

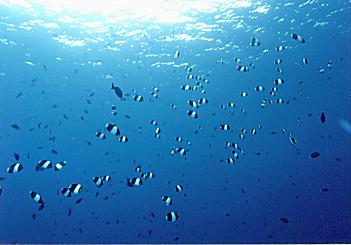

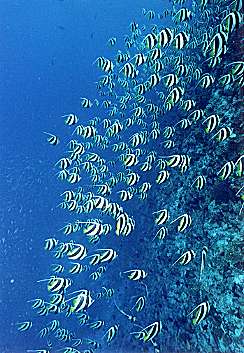

浅場のサンゴ礁が魚たちの住み良い住居となっているのでしょう、魚もたくさんの種類が 、いつもいつも群れていて、最初は見る度に大騒ぎしていたのが、そのうち感覚がマヒしてあたりまえのように感じてしまう程です。

魚の群れの濃さは素晴らしく、

1匹1匹のサイズも、とてつもなく大きなものも、時々見掛けました。

魚の種類はとても豊富です。 南桟橋付近には、バタラでは珍しい砂地がちょっとだけあって、コバンアジや、ギンユゴイ、フウライボラ、イワシの子供の群れ、時々ギンガメアジの若魚の群れなど、モルジブの水深1〜2mでお馴染みの魚たちがいます。 北桟橋付近には、大きなコバンアジやイスズミの群れがいて、夕方には直径1m程のマダラエイが見られます。やや深めのところにギンガメアジ200匹位の小さい群れもいます。

光りもの系では、カスミアジの群れや、イソマグロは常連。時々スマがピュンと、大きなロウニンアジが悠然と通りかかります。 また、島の東端付近は、サンゴはあまりありませんが、外洋側だけあって水が1番澄んでいて、オヤビッチャやセナスジベラ(!)、ウメイロモドキなどが群れていてきれいでした。 有名なパウダーブルー・サージオン・フィッシュは、午後3時前後に、南桟橋のすぐ西側の水深1〜2mの辺りで群れていました。 |

|

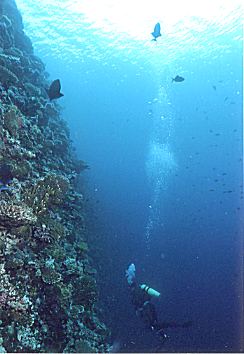

ダイビングの水深では、ボートダイブをしているのかと錯覚しそうな、ハウスリーフ離れしたダイナミックな地形が魅力です。

島の東側(外海側)のリーフの斜面は、急勾配の切り立った崖のようになっていて、西側はそれよりは傾斜が緩やかになりますが、どちら側のリーフの壁も−20m台位までいったんストンと落ちて、それから徐々にゆるい坂になって、かなり深いところまでだらだらと続いています。 リーフの底は深いです。−30m位まで行ってみましたが、その水深でもまだサンゴと岩と砂地の混じった黒っぽい斜面がゆるやかに続いていて、リーフの底ははっきり見えませんでした。たぶん−40m近くまでは続いてるんじゃないかと思います。

ダイビングの水深になると、キンギョハナダイやエバンズ・アンティスが多く見られます。1m位のホワイトチップも、ほぼ毎回見られました。

ダイビングの水深ならではの生き物は、ケーブの中にいるものの他には、各種ハゼ類とクリーニングエビでしょう。 ダイビングの水深は、サンゴはそれほどきれいではなくボートポイントによくある雰囲気(一面サンゴではなく、岩肌が結構露出している)で、魚影の濃さや魚の大きさでも、浅場と比べるたらやや見劣りがするような気がしました。特にハタやブダイなど根付き系の魚の大きいのはみんな浅場にいました。それでも群れ系が時々回ってくるので、下手なボートポイントより魚影は濃かったです。 |

|

流れがあまり強くない時ならば、ダイビングでハウスリーフを1周することが出来ます。

私も1度実際に、西側を半周してみましたが、最初にゆるい流れに逆らうような形で進んで、55分で半周できました。

私が滞在したのは、到着時が小潮で、滞在後半にかけてだんだん大潮に向かって行くという日程でした。(12月7日〜13日の滞在で、12月7日が半月、12月14日が満月)

毎回そうなるのかどうか知りませんが、小潮の前後の方が、のんびりハウスリーフを潜るには良いかも知れません。でも、私と入れ代わりに帰国された日本人ダイバーの方は、大潮の日にハウスリーフでマンタを見たそうですが。 尚、そうやって流れが強くてダイビングが困難になった時でも、シュノーケリングが困難になる程ではありませんでした。(シュノーケリングは軽装なので水の抵抗が少ないため) |

|

ボートダイブも、基本的にはバディ同士で潜ります。 ガイドさんは一緒にエントリーしますが、ダイバーが10数人いても、1人しか同行しません。

滞在時のボートポイントは、レック(沈船)ポイント以外は全部、TILAまたはFARUでした。要するに、隠れ根の周囲を回るようなポイントです。

滞在中には、有名どころでは、マヤ・ティラ(所要時間45分?)、フィッシュ・ヘッド(65分)、ハラベリ・レック(?分、そう遠くはない)などにもボートを出していました。

私が行ったポイントは次の通り。

|

|

私がお世話になったガイドさんは、モルジブ人のユースフさんと、イボンヌさん、パトリックさんの3人です。ユースフさんは日本語を少し話しますが、カタコトの日本語を話すというよりは、単語や短文を数十個知っている、と言った方が近いように感じました。ちょっと複雑な話は、英語かドイツ語になります。 この島は、リーフエッジがビーチから近く、チェックダイブでOKが出た人は、ボートダイブの他に、バディ同士でタンクだけ借りて、ハウスリーフを自由に潜ることが出来ます。早朝でもナイトでも24時間好きな時に潜ることが出来、1日の本数の制限も特にありません。

ハウスリーフのエントリー場所は、南北2ヶ所あり、コース取りはそれぞれの桟橋から右へ進んで戻って来るのと左へ進んで戻って来るのとで、計4通りになります。また、潮の強さによっては、途中で引き返さずに半周することも出来ます。

チェックダイブは、時間が特に決められていないので、ガイドさんの手があいていれば、いつでも受けることが出来ます。

ボートダイブは、午前9時と、午後3時の1日2回、南桟橋から出発します。 ボートダイビングの申し込みは、午後のボートダイブが終わると、D.S.前の黒板に、翌日の午前と午後のダイビングポイントと、ドーニでの所要時間が掲示されるので、それを見て、午前の分、午後の分それぞれに、D.S.前に貼ってある紙に、名前とレギュレーターのタイプ(私たちの場合は、INT)を記入することになっています。

ハウスリーフダイブの申し込みは、同様にD.S.前に貼ってある紙に、午前中と午後に分けて、名前とレギュレーターのタイプ、北桟橋か南桟橋かを記入しておくと、指定した桟橋の根元にタンクを運んで、立てておいてくれます。 ボートもハウスリーフも、午前中のダイビングの分は前日の19時半までに、午後の分は当日の12時半までに、記入することになっています。時間が過ぎると、記入用紙は片付けられてしまいます。

ボート上でのブリーフィングは、その時々のゲストの国籍にも寄るのでしょうが、私の滞在時には、基本的にはドイツ語で、ドイツ語を理解できない人がいれば英語でも行う、という感じでした。

ボートダイビングにはガイドさんが同行し、一緒にエントリーしますが、基本的にはボートでもバディ同士のダイビングです。 ハウスリーフダイブでは、残圧が100になったら引き返し(引き返す場合)、50で浮上を開始し、エグジット時に30は残しておくきまりになっています。1ダイブ当たりの潜水時間に制限はなく、90分でも2時間でも構わないとの事です。 ボートダイブでは、最大潜水時間60分がきまりで、他には特に制限はありません。残圧は、50でも40でも適当で構わないとの事です。

ハウスリーフ、ボートとも、安全停止には特に言及されませんでした。

D.S.は、島の真ん中にあって、ちょっと不便です。

タンクはアルミの10リットルで、エアはいつも200kg前後きっちり入っていました。 D.S.前に、開店時間は、8:30〜9:00、14:30〜15:00、17:00〜19:00、と書いてありましたが、テキトーなようです。

|

|

Cカード取得講習は命に関るものなので、内容はすべて確実に、理解する必要があります。実技だけではなく、学科講習が丸1日分あります。ダイブ・テーブルと言って、ちょっと複雑な計算式も習います。

ビヤドゥは、日本人ガイドが多く常駐していて、ボートダイブは必ずガイドが引率し、ダイバーをレベルによって2つにグループ分けするなど、比較的日本的にケアしてくれるし、

ボリフシとバタラは、流れが早い時は、どのエントリーポイントから入っても早かった。

水深20m台の浅めのハウスリーフの底は、白い砂地になっていて、どこを泳いでいる時でも、砂地が見える。サンゴ礁に沿って泳いでいる時でも、片側には砂地が広がっていて、ガーデンイールがニュロニョロしているのが見える。2つの沈船の周りも砂地。 (ただし、雰囲気は違いますが、奄美大島のサンゴも、とてもきれいで捨て難いです。)

さすがアリ環礁!!と思わせる魚影の濃さ。しかも大物も常連。 |