|

|

|

波照間島の概要ー日本最南端の島

那覇より南西に400Kmに位置する八重山諸島、その中心である石垣島からさらに南西へ63km、東経123度、北緯24度に位置する波照間島(はてるましま)は有人島では日本最南端の島です。(位置) 北回帰線がすぐそばを通り、夏至には太陽はほぼ真上から照りつけます。冬から春にかけては南十字星をみることができます。島名の 語源には「果てのうるま」説とインドネシア系語言説があります。 島は隆起珊瑚礁で、お盆を伏せたような、ほぼ平らな形。東西6km、南北3kmの楕円形をしています。周囲14.8km面積12.75平方km。標高は島の真中から東寄りが一番高く60mほど、そこには日本最南端の灯台がたっています。 (島の略図) 海岸線の大半は珊瑚が隆起した岩場に、ところどころ小さな砂浜が挟まれているような地形ですが、西北岸は「ニシ浜」という美しい砂浜になっており、また南東岸の 高那崎一帯は断層活動によりせりあがった高さ十数mの崖が続いています。 島の北側、西表と波照間を隔てる海は別名「ぱてぃろー・どー」と呼ばれ、西からの強い海流の流れる、交通の難所です。かつては石垣から波照間に渡るには島伝いに2週間かかったといいます。今では高速船で1時間で渡れますが、船がよく揺れることで有名です。 大きな地図で見る

気候 年間の平均気温は24.1度と温暖な気候ですが、冬には北東からの強い季節風が吹き、肌寒い曇天の日が続くこともあります。 また、降水量は1829mmと日本平均よりやや多い程度ですが、7月から9月にかけてはしばしば台風が島を直撃します。 台風は時に甚大な被害を及ぼしますが、一方で恵みの雨ともなり、台風が来ない年は少雨による農作物被害や海水温の上昇による珊瑚の死滅なども発生します。

社会 島の中心部には、隣接した4つの集落(前、名石(ないし)、南、北)が、そして西寄りに1集落(冨嘉(ふか))の合計5集落で生活が営まれています。行政区上は八重山郡竹富町に属しています。

就業人口の半数が農業に従事し、以前は米や粟が作られていましたが、1960年代初めにほとんどの農地が サトウキビ栽培に転換、島の主力産業となっています。2001年には、22年間の歳月と75億円の事業費を費やした土地改良(ほ場整備)事業が完了し、島は一面のさとうきび畑で覆われています。一方最近ではスイカ、メロン、パッションフルーツなどの栽培も試みられてきました。現在ではモチキビの栽培が増え、脚光も浴びています。1960年代まではカツオ漁もさかんで、鰹節に加工して出荷していましたが、現在漁業専従者は一桁にとどまっています。その他ヤギが登録上では411頭(2005年調査時)、実際には野良ヤギがその数倍いるといわれ(最近減ったようですが)、また和牛の飼育もなされ、30戸ほどが五百数十頭を飼育しています。

歴史

歴史

波照間は、八重山地域では西表に次いで人が住み始めた場所と推定されています。その痕跡は 下田原貝塚 に残り、3700年前まで遡ることができます。ここで出土した土器は「下田原式土器」と呼ばれ、八重山地域の文化がインドネシア系の文化と深い関係にあることを示す重要な証拠となっています。(八重山は縄文文化の圏外でした。)しかしこの後人の生活の痕跡は途絶え、次に確認できるのは3〜12世紀頃の無土器文化となります。下田原貝塚のすぐそばにあったこの文化もフィリピン系文化との関連が指摘されています。このころまで波照間や八重山は日本とも沖縄本島ともまったく異なる文化と歴史を辿っていました。

14〜15世紀には八重山は中国や日本との私貿易により力を蓄えた群雄割拠時代に入ります。波照間でも有力者が競い合い、独自の貿易をし、マシク村や下田原城のような要塞集落が築かれました。またオヤケ・アカハチ、長田大主(なーたうーしゅ)といった八重山史に残る英雄も輩出されました。一方この時期、沖縄本島を統一した琉球王府が西へと版図を広げます。1500年、オヤケ・アカハチが琉球王朝側についた宮古の仲宗根豊見親の軍勢に破れたことで、八重山は琉球王府の支配下に入りました。

第2次世界大戦末期には、陸軍中野学校より送り込まれた一人の諜報員によって、西表の南風見への 強制疎開 が行われました。西表は当時マラリア地帯で、島民の実に3分の1の方がマラリアで亡くなるという悲劇が起きました。南風見田の浜の石に残る、学校長が刻んだ 忘勿石 の文字が悲劇を今に伝えています。

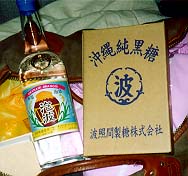

生活 八重山の他の島々に比べて、はてるまは人々の生活が目に見えやすい、とでもいうのでしょうか。島内をまわっていると、島の生活のしくみが垣間見られます。島の中で完結してひとつの世界となっている部分、そして島外とのやりとりの中で成り立っている部分、それはあたかもひとつの国のようです。 先述したように島の大部分はサトウキビ畑が広がり、八重山全体の収穫量の1割強、竹富町の6割近くを占めます。春と夏の2度、植え付けがあり、12月上旬〜翌4月上旬に収穫されます。島の西には 製糖工場 があり、サトウキビの収穫期には24時間フル稼動して、とれたサトウキビをすぐに加工しています。出荷される 黒糖 は八重山随一の品質と云われ、島の経済を支えています。 電気は小さな小さな発電所(火力)が中心からやや西寄りにあって島の電気をすべてまかなっています。1999年春には 風力発電の風車が建てられました。 高さ38mのこの風車は、平時の電力需要の7割をカバーしていましたが、2008年、移転のためにいったん解体されました。 水は淡水化施設により塩分の混ざった地下水を濾過、水道水として供給しており、また各家屋で天水を貯水し使っています。

公的施設は島の真中に集中しています。公民館がある場所は、かつて琉球王府の番所(役場)があった所です。その近くに郵便局と交番、診療所。ガソリンスタンドもあります。教育機関は、公民館のそばに幼稚園、小、中学校。前集落内には保育園もあります。高校は石垣島にしかないので、進学する子供達は必然的に島を出ることになります。 島内の交通は、島の真中から放射状に延びる道路と、島一周道路が中心となっています。港と島中央を結ぶ道は「祖平花道」(しぃびらぱなみち)と呼ばれ、民謡にも謡われている島の主要道です。途中には琉球王府時代に作られた遠見台「コート盛」があります。なお、交通信号はひとつもありません。

泡盛もまた、島内でつくられています。従業員わずか2人、波照間さん一家で造られるブランド「泡波」(あわなみ)は、製造量が少なく、つくられたそばから、殆どが島の中だけで消費されています。その希少さと口当たりのよさから幻の酒と呼ばれ、島外では法外な価格で取り引きされており、ますます手に入りにくくなっています。 南の海岸には星空観測タワーがあります。1994年に国のコミュニティ・アイランド推進事業の補助を受けて建設された施設で、200mmの屈折式天体望遠鏡を備えています。偏西風帯を外れているため星があまり瞬かない、緯度が低いため観測できる星の数が多い、等々天体観測に好条件を備えています。島の人々は古くから、星座の運行を覚えることで農業の暦や船の航海に利用していたといい、八重山の他の地域からは「八重山の星座島」と呼ばれることもあったといいます。 そしてまたこの島は大変信仰深い島としても知られています。島内には「御嶽(ウタキ)」「拝所」や、過去の村跡、城跡が聖地として大切に守られており、それらを舞台に数々の神事がとりおこなわれています。各御嶽には神職である「司(ツカサ)」がおり、祭祀集団「パナヌファ」を従え神行事を執り行います。島民はいずれかの御嶽に「ヤマニンジュ」(「氏子」に相当)として属します。神行事は農暦に沿うかたちで、10月の「シチ(節祭)」にはじまり翌年5月の「プーリン(豊年祭)」(収穫の感謝祭。農暦が冬暦なので、日本のように「秋祭」とはならない)まで続きます。神行事は米、粟の栽培と深く結びついているため、農業の中心がサトウキビに移行してだいぶその意義は薄れたのでしょうが、それでも今なお年間数十回を数えます。

島の中心部を散歩していると、非常に緑が多いことに気が付きます。防風林であるフクギの木が良く発達しており、場所によってはあたかも森のなかに集落があるかのようです。そして、家々を囲む石垣も他の島と違い、珊瑚でできた石が、何も加工することなく無造作に積み上げられています。 家屋はほとんどが南向き に作られ、その間を鋪装されていない道が縫っています。一応条理状になっているとはいいますが、石垣と同じく、まるで無造作につくられたかのような、自然な感じを漂わせています。そして石垣の向こう、赤瓦の屋根の下からは人々の生活の気配がひっそりと漏れてきます。 南の果て、という感じは意外にもありません。東南アジアから見れば北東へと数千キロに渡ってつらなる列島の入口であり、数千年の昔には 南方系の人々 がその文化をもたらしました。数百年前にはオランダ人の落し子 「ゲート・ホーラ−」 が暮らしました。一方で、かつて「パイパティローマ」 をめざして更に南へと旅立った島民がいたように、世界はここからはるか南に向ってさらにひろがっているのです。 文中のキーワードからのリンクでそれぞれのより詳細な紹介に飛ぶことができます。(「intro」「論考など」の全項目、「紀行文」「database」の一部項目にリンク)

|

|

|

|

| HONDA,So 1998-2009 | 御感想は こちら へ |

人口は589人、世帯数268(2007年3月末現在)。1972年の沖縄の「日本返還」前後で大きく過疎化が進み、近年では微減もしくは横ばいの状態です。一方、右のグラフからわかるように世帯数にはほとんど変化がありません。大家族の若年層が復帰前後に島を出、残された高齢者が家を守ってきた状況が推測されます。65歳以上の人口構成比は実に34.3%(2005年調査)と3人に一人を占めています(沖縄県全体では17%)。

人口は589人、世帯数268(2007年3月末現在)。1972年の沖縄の「日本返還」前後で大きく過疎化が進み、近年では微減もしくは横ばいの状態です。一方、右のグラフからわかるように世帯数にはほとんど変化がありません。大家族の若年層が復帰前後に島を出、残された高齢者が家を守ってきた状況が推測されます。65歳以上の人口構成比は実に34.3%(2005年調査)と3人に一人を占めています(沖縄県全体では17%)。

島外とを結ぶ

島外とを結ぶ そして、休耕期(今はそうでもありませんが)の夏には神事はありませんが、仏事である旧盆の祭り

そして、休耕期(今はそうでもありませんが)の夏には神事はありませんが、仏事である旧盆の祭り