年末年始は26日、28日、4日と渋谷円山町へ。渋谷ユーロスペースで開催されていた

『中央アジア今昔映画祭 vol. 3 ウズベキスタン特集』で、これらの映画を観てきました。

(順番は観た順ではなく、公開年順です。)

『やさしさ』

1967 / Узбекфильм (СССР) / 74 min. / B+W

Режиссёр [Director]: Эльёр Ишмухамедов.

Мария Стерникова (Лена), Ровшан Агзамов (Санжар), Родион Нахапетов (Тимур), Майя Махмудова (Мамура) и др.

Никита Хрущёв (フルシチョフ) 失脚 (1964) 間もない、まだ «Оттепель»「雪解け」の時代の雰囲気を残す1967年に公開された映画です。

1960年代のウズベキスタンの首都タシュケントを舞台に、少女時代に戦火のレニングラードから疎開してきた Лена、川辺で Лена を見かけて一目惚れする工場労働者 Санжар、

Лена と親しいながらプロポースは受け入れられない工場技術者 Тимур、

Тимур に片思いする Мамура というすれ違う男女を、余暇を過ごす時間の中で、明るく淡い陰影の画面で描きます。

そんな画面も、雪解けの社会の明るさの中にうっすら差す Лена の戦争のトラウマなどの影の、隠喩のようでした。

『苦い果実』

1975 / Узбекфильм (СССР) / 61 min. / colour

Режиссёр [Director]: Камара Камалова.

Ш. Гафурова (Наргиз), Шахноза Бурханова (Лали), Бехзод Хамраев (Эркин) и др.

バレエ中のお姫様に憧れるような無邪気な少女 Наргиз は少年グループのリーダー格の Эркин に憧れますが、

Эркин と一緒に出かけるために女性の親友 Лали との約束を破り仲違いしてしまいます。

さらに、Эркин は自身も Наргиз へ好意を持ちながら少年ならではの粗暴さと女心の読めなさで Наргиз を傷付ます。

小綺麗な別荘地のようなウズベキスタンの田舎を舞台にした、そんな Наргиз のひと夏のほろ苦い経験と、その心情の揺れ動きを、自然の中の明るい画面と、繊細な演技で描いていて、

女性映画というより少女映画といいたくなるような映画でした。

Абдулладжан, или Посвящается Стивену Спилбергу

『UFO少年アブドラジャン』

1991 / Узбекфильм (СССР) / 89 min. / colour

Режиссёр [Director]: Зульфикар Мусаков.

Раджаб Адашев (Базарбай), Шухрат Каюмов (Абдулладжан), Тути Юсупова (Холида, жена Базарбая) и др.

ウズベキスタンの集団農場 (コルホーズ) 近くに不時着したUFOに乗った高度な能力を隠し持つ宇宙人の少年 (Абдулладжан と名付けられる) と、

宇宙人とは気づかずに彼を助けた Базарбай と Холида の夫婦を核とするコルホーズ農家一家を巡るドタバタを描いたコメディです。

UFOでやってきた宇宙人という設定や、彼を捉えようとする大掛かりな軍の動きなど、SF的な設定もありますが、

むしろ、俗っぽく不器用だけれども悪気はなく人情味溢れる人々が繰り広げるホームドラマ的な人情コメディを楽しみました。

SF的な設定は、むしろ人情コメディとのギャップからの笑いのネタでしょうか。

『熱いノン』

2018 / O'zbek film (UZ) / 87 min. / colour

Rejissyor [Director]: Umid Hamdamov [Umid Khamdamov].

Zarina Ergasheva (Zulfiya), Feruza Saidova (Zulfiya's uncle's wife), Munavvara Abdullayeva (Zulfiya's grandmother), etc

現代的な都会 (おそらくタシュケント) の寄宿学校から田舎の祖母の家に引き取られた少女 Zulfiya と、彼女を引き取った祖母、同居する叔母 (母の弟の妻) の、それぞれのうまくいかない人生を、

空撮も多用したダイナミックに撮られた美しいウズベキスタンの田舎を舞台に描きます。

両親は都会で豊かに暮らしていて迎えにきてくれると信じる Zulfiya ですが、

映画が進むにつれて、Zulfiya の母は再婚のため娘を祖母に預けることにしたこと、

母の弟は賭けトランプで村じゅうから大きな借金を負ったために湖での事故死を偽装してロシアに逃げたことなどが、明らかになって行きます。

父がいなくなった原因は読み取れなかったのですが、弟の問題が原因かもしれません。

Zulfiya は都会へ母に会いに行くものの、会いに来たことを半ば困惑気味に接せられるのですが、

そんな母も豊かな生活をしているのではなく、縫製工場で働いています。

行動的な主人公 Zulfiya やダイナミックに撮られた自然の風景に救われた感じはありましたが、

Zulfiya や彼女を取り巻く女性たちが現代のウズベキスタンで生きる困難をメロドラマチックに捉えた女性映画でした。

Faridaning ikki ming qo'shig'i [2000 Songs of Farida]

『ファリダの二千の歌』

2020 / Fox Music Cinema (UZ) / 110 min. / colour

Rejissyor [Director]: Yolqin To'ychiyev [Yalkin Tuychiev]

Bahrom Matjanov [Bahrom Matchanov] (Kamil), Elmira Rahimjonova [Ilmira Rahimjanova] (Husniya, Kamil's 1st wife), Yulduz Rajabova (Robiya, Kamil's 2nd wife), Sanobar Haqnazarova (Mahfirat, Kamil's 3rd wife), Marjona O'ljayeva [Marjona Uljayeva] (Farida, Kamil's 4th wife), etc

1920年頃の、ロシア革命後の内戦の中央アジアを舞台とした、(おそらくウズベキスタンのブハラ近くの) 山中に隠れるように住む老いた一人の男 Kamil とその4人 (実際は5人) の妻 (イスラームの一夫多妻に従っている) の物語です。

タイトルロールの若い女性 Farida が嫁いでくる場面から始まり、伝統的な、しかし女性を家事もできる子作りのための道具としか考えていないような抑圧的な生活を、

威圧的な男を囲んで沈黙が支配する食事の場面、ほとんど Farida が Kamil がほどんどレイプのようにセックスすることを強いられていることをほのめかす場面など、

説明的な台詞や直接的な暴力描写は控えめながら、明るいというより陰影の深いスタイリッシュな映像を通して描きます。

最も寵愛を受ける気の強い二番目の妻 Robiya と新しい妻 Farida の確執を感じさせる描写もありますが、

子が産めなかったばかりに山の洞窟に鎖に繋がれて捨てられた最初の妻 (彼女が歌う歌声が「2000の歌」) に食事を運んだり、

その仕事を三番目の Mahfirat に任せることで彼女の浮気 (これが発覚することで指詰めの体罰を受ける) を助けたり、など、密かで細やかな共闘も描かれます。

特に前半は、山中の家でも家族に閉じた生活描写が中心ですが、次第に、訪れた知り合いの白軍のロシア人軍人に妻も権利があると諭されたり、

バスマチ蜂起 (восстание басмачей) (革命直後のムスリム住民を中心とした反ソビエト武力運動)の反乱軍に協力を求められて家畜を皆持っていかれたりと、外からの変化が迫ってきます。

(その中で Kamil はブハラのアミールに仕えた有力者だが、故あって山中に潜んでいることが仄めかされます。)

また、Farida の妊娠を期に Kamil の寵愛を失ったことを悟った Robiya は家から逃げ出します。

そして、Farida の恋人が Farida を救いにやって来て、Kamil に組み伏せられ殺されかけるものの、Farida が身を挺して彼を庇ったことで、

Kalim は状況を悟り、Farida だけでなく3人の妻を Farida の恋人と共に家から送り出します。

Kalim は洞窟に捨てた最初の妻を解放し、共にブハラへ戻ろうとしますが、そこに逃げた妻が Robiya が赤軍と共に戻り、

家は焼かれ、Kamil も Robiya 自らの手で銃殺される所で、この映画は終わります。

そんな、白軍、バスマチ、赤軍が入り乱れるロシア革命直後の状況を感じさせる描写も興味深い映画した。

観終わった後、検索していて「『ファリダの二千の歌』、要約が難しいが、『マッドマックス怒りのデス・ロード』のイモータンジョーと妻たちの暮らしみたいな話といえば良いのか。」というツイートを見つけたのですが、

なるほど、夫から逃げ出し赤軍に入って、赤軍と共に戻って Kamil を殺す二番目の妻 Robiya は、Furiosa のようなものと言えるかもしれません。

といっても、Mad Max Fury Road では話のメインとなる逃げ出してから戻ってくるまでは描かれませんが。

タイトルロールでもある Farida が主役かと思いきや、最後は Robiya ですし、ポスターと見ると Robiya が使われているので、むしろ主役は Robiya と言ってもいいかもしれません。

結局、今回の上映6本中5本を観ることができました。観る前はソ連時代の映画の方に期待していましたが、

むしろ、ソ連崩壊後というか、ここ最近十年の間に作られた2本、

Issiq Non [Hot Bread] 『熱いノン』 (2018) と

Faridaning ikki ming qo'shig'i [2000 Songs of Farida]

『ファリダの二千の歌』 (2020) に感銘を受けました。

[この鑑賞メモのパーマリンク]

この週末3連休土曜は午後遅めに早稲田大学 戸山キャンパスへ。

約1年ぶりに桑野塾へ。

その年に読んだ本、観劇した芝居など、印象に残っているものやお勧めしたいものを持ち合い、それぞれに話をする会が毎年年末に開催されるのですが、今回はそれが年明けになりました。

もはや、桑野塾で報告するようなネタが仕込める程の趣味生活はしていませんが、

このような場で人の紹介を聞くと、映画を観たり本を読んだりするキッカケが得られます。

で、自分のネタですが、

当初は2025展覧会・公演等 Top 10 1位を紹介するつもりでいたのですが、

急遽、この『中央アジア今昔映画祭 vol. 3 ウズベキスタン特集』と、

関連書籍として 梶山 祐治 『中央アジア映画完全ガイド』 (パブリブ, 2026) (発売日前にユーロスペースで入手) を紹介したのでした。

ちなみに、渋谷ユーロスペースでの上映は終わってしまいましたが、2月7〜20日に横浜シネマリンで上映予定となっています。

この展覧会は2025年2月の全館オープン以来 約1年間開催されている一連のリニューアル記念展の最後の展覧会です。

リニューアル後、『第8回 横浜トリエンナーレ』 (2024) [鑑賞メモ] で一度足を運んでいますが、全館オープン後初めて足を運びました。

ミュージアムカフェがどうなったのか気になっていたので、偵察がてら入ってみました。

以前の三本珈琲によるCafe小倉山に代わって、馬車道十番館が入っていました。

アルコール類がなくなりメニューが縮小されましたが、個々のフードやスイーツのレベルはほぼ維持。

カウンター・下膳口、厨房も変更されましたが場所や雰囲気もほぼ維持されていたでしょうか。

この展覧会は2025年2月の全館オープン以来 約1年間開催されている一連のリニューアル記念展の最後の展覧会です。

リニューアル後、『第8回 横浜トリエンナーレ』 (2024) [鑑賞メモ] で一度足を運んでいますが、全館オープン後初めて足を運びました。

ミュージアムカフェがどうなったのか気になっていたので、偵察がてら入ってみました。

以前の三本珈琲によるCafe小倉山に代わって、馬車道十番館が入っていました。

アルコール類がなくなりメニューが縮小されましたが、個々のフードやスイーツのレベルはほぼ維持。

カウンター・下膳口、厨房も変更されましたが場所や雰囲気もほぼ維持されていたでしょうか。

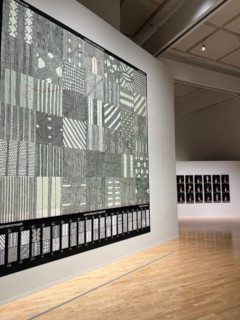

戦後間もない1950s-1960sの日本の女性の美術作家による抽象的な絵画表現を、当時の欧米での潮流の日本での受容の観点から振り返る展覧会です。

1957,8年のフランスの美術評論家 Michel Tapié 来日による欧州の潮流であるアンフォルメル (Art informel) [

戦後間もない1950s-1960sの日本の女性の美術作家による抽象的な絵画表現を、当時の欧米での潮流の日本での受容の観点から振り返る展覧会です。

1957,8年のフランスの美術評論家 Michel Tapié 来日による欧州の潮流であるアンフォルメル (Art informel) [ 取り上げられてい作家は、この時期に抽象的な絵画表現に取り組んでいた女性作家で、具体美術協会(田中 敦子, 白髪 富士子) [

取り上げられてい作家は、この時期に抽象的な絵画表現に取り組んでいた女性作家で、具体美術協会(田中 敦子, 白髪 富士子) [ このような企画意図はありますが、1950s-1960s日本におけるアンフォルメルやアクション・ペインティングの受容や批評等の中での女性作家の扱いを、関連資料の展示で浮かび上がらせるような展覧会ではありません。

むしろ、それは展示前半にある年表や、会場14箇所で配布されるそれぞれ異なるテーマのテキストが書かれたA6判4ページの「別冊」で示される程度。

展示としては、関連する14名の作家の作品としっかり見せるものでした。

アンフォルメルや抽象表現主義と同時代を感じさせる抽象的な絵画が主ですが、

立体派などの戦間期アバンギャルドに近いデフォルメされた抽象度高めの具象や、60年代のポップアートに近い色彩感覚の作品まで、多様性も感じる展示でした。

多くはなかったですが立体作品も展示されていて、むしろそちらに目が止まってしまいました。

特に、今までほとんど意識することの無かった 多田 美波 の良さに気付かされました。

宮脇 愛子 や (立体はありませんでしたが) 福島 秀子 の抽象度の高さも良かったでしょうか。

このような企画意図はありますが、1950s-1960s日本におけるアンフォルメルやアクション・ペインティングの受容や批評等の中での女性作家の扱いを、関連資料の展示で浮かび上がらせるような展覧会ではありません。

むしろ、それは展示前半にある年表や、会場14箇所で配布されるそれぞれ異なるテーマのテキストが書かれたA6判4ページの「別冊」で示される程度。

展示としては、関連する14名の作家の作品としっかり見せるものでした。

アンフォルメルや抽象表現主義と同時代を感じさせる抽象的な絵画が主ですが、

立体派などの戦間期アバンギャルドに近いデフォルメされた抽象度高めの具象や、60年代のポップアートに近い色彩感覚の作品まで、多様性も感じる展示でした。

多くはなかったですが立体作品も展示されていて、むしろそちらに目が止まってしまいました。

特に、今までほとんど意識することの無かった 多田 美波 の良さに気付かされました。

宮脇 愛子 や (立体はありませんでしたが) 福島 秀子 の抽象度の高さも良かったでしょうか。

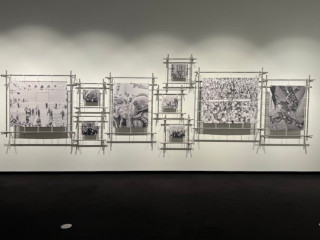

サスティナビリティをテーマとした国際写真賞プリピクテ Prix Pictet の第11回の最終選考者 (ショートリスト) の展覧会です [

サスティナビリティをテーマとした国際写真賞プリピクテ Prix Pictet の第11回の最終選考者 (ショートリスト) の展覧会です [ 特に良いと思ったのは、コンゴ共和国の Boudouin Mouanda。

2020年に首都ブラザビルを襲ったコンゴ川洪水に取材したものですが、洪水が治った後に、住民自身が直面した状況を象徴的な形で演じた演出写真としています。

一見では災害を題材としているとは思えないような、そして、サブサハラ・アフリカの現代美術 [

特に良いと思ったのは、コンゴ共和国の Boudouin Mouanda。

2020年に首都ブラザビルを襲ったコンゴ川洪水に取材したものですが、洪水が治った後に、住民自身が直面した状況を象徴的な形で演じた演出写真としています。

一見では災害を題材としているとは思えないような、そして、サブサハラ・アフリカの現代美術 [

総合開館30周年記念で企画されたグループ展です。

美術館レベルでの個展でもおかしくないような作家5名で、個展を観たことがある作家もいて、既視感を強く感じる展覧会でした。

しかし、どうしてこの5人なのか、展覧会を通してのテーマはあるのか、どうも判然としないものがありました。

5人中2人が広島原爆投下に関わるテーマの写真が展示され、1人もそれに関する写真が含まれていたので、

展覧会を通底するテーマの1つのようにも感じられました。

総合開館30周年記念で企画されたグループ展です。

美術館レベルでの個展でもおかしくないような作家5名で、個展を観たことがある作家もいて、既視感を強く感じる展覧会でした。

しかし、どうしてこの5人なのか、展覧会を通してのテーマはあるのか、どうも判然としないものがありました。

5人中2人が広島原爆投下に関わるテーマの写真が展示され、1人もそれに関する写真が含まれていたので、

展覧会を通底するテーマの1つのようにも感じられました。

京都服飾文化研究財団の服飾作品や資料のコレクションに基づく1920年代のデザインの流行 Art Deco をテーマとした展覧会です。

Paul Poiret, Jean Patou などの1920年代パリのモード、女性向けファッションを中心に据えた構成ですが、

Gabrielle “Coco” Chanel, Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin ら女性のクチュリエを特集したコーナーや、下着やスポーツウェアのコーナーも設けられているところが、この展覧会の特色でしょうか。

しかし、華美なハイファッションのドレスや装飾小物が多く展示される中、Art Deco 本流というよりむしろ同時代の Avant-Garde とも言える Sonia Delaunay のコートに惹かれてしまいました。

京都服飾文化研究財団の服飾作品や資料のコレクションに基づく1920年代のデザインの流行 Art Deco をテーマとした展覧会です。

Paul Poiret, Jean Patou などの1920年代パリのモード、女性向けファッションを中心に据えた構成ですが、

Gabrielle “Coco” Chanel, Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin ら女性のクチュリエを特集したコーナーや、下着やスポーツウェアのコーナーも設けられているところが、この展覧会の特色でしょうか。

しかし、華美なハイファッションのドレスや装飾小物が多く展示される中、Art Deco 本流というよりむしろ同時代の Avant-Garde とも言える Sonia Delaunay のコートに惹かれてしまいました。

Pedro Costa

Pedro Costa

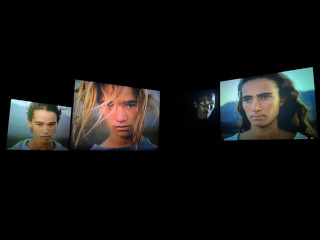

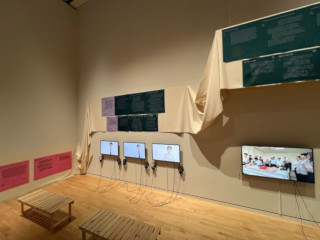

1989年に長編デビューしたポルトガルの映画監督 Pedro Costa の、21世紀に入って制作するようになったビデオ作品をメインに構成した (スライドショーとプリントの作品、他作家のドキュメンタリー映像上映を含む) 展覧会です。

Costa の映画は観たことが無く作風の予備知識はほぼありませんでしたが、この美術館での展覧会ということで観てみました。

1989年に長編デビューしたポルトガルの映画監督 Pedro Costa の、21世紀に入って制作するようになったビデオ作品をメインに構成した (スライドショーとプリントの作品、他作家のドキュメンタリー映像上映を含む) 展覧会です。

Costa の映画は観たことが無く作風の予備知識はほぼありませんでしたが、この美術館での展覧会ということで観てみました。

ビデオ作品はマルチチャンネルのプロジェクションで投影されていましたが、

人物を捉えた映像ながら何かを演じている様を捉えているというより、動きの少ない顔のアップやバストアップを多用し、それを短時間のループで反復しいます。

まずは全体把握とざっと展示を一周した後に見直しても投影された映像に何か物語るような展開が感じられず、「液晶絵画」の肖像を観るようでした (プロジェクタでの投影ではありますが)。

暗い背景に人物を浮かび上がらせるようなライティング、テクスチャ感を増すようなオーバーレイの光や火の映像など、さすが映画監督でもあるだけあってスタイリッシュな映像の仕上がりでしたが、

一カ所以外全て立ち見でむしろ観客を回遊させるかのような構成なので、じっくり映像を観る展示ではないようにも感じられました。

ビデオ作品はマルチチャンネルのプロジェクションで投影されていましたが、

人物を捉えた映像ながら何かを演じている様を捉えているというより、動きの少ない顔のアップやバストアップを多用し、それを短時間のループで反復しいます。

まずは全体把握とざっと展示を一周した後に見直しても投影された映像に何か物語るような展開が感じられず、「液晶絵画」の肖像を観るようでした (プロジェクタでの投影ではありますが)。

暗い背景に人物を浮かび上がらせるようなライティング、テクスチャ感を増すようなオーバーレイの光や火の映像など、さすが映画監督でもあるだけあってスタイリッシュな映像の仕上がりでしたが、

一カ所以外全て立ち見でむしろ観客を回遊させるかのような構成なので、じっくり映像を観る展示ではないようにも感じられました。

アニュアルで開催されている写真を主なメディアに使う新進作家展です [

アニュアルで開催されている写真を主なメディアに使う新進作家展です [ 呉の作品も興味深く観ましたが、最も印象に残ったのは、日本の葬送儀礼をモチーフにして、逆さの文字盤の振子時計に小さく映像を組み込んだ

岡 ともみ のミクストメディア作品 «さかさごと» シリーズ (2023)。

骨董的な質感とささやかな寓話的なナラティブが好みでした。少々ノスタルジックな所など

Janet Cardiff & George Bures Miller の小品 [

呉の作品も興味深く観ましたが、最も印象に残ったのは、日本の葬送儀礼をモチーフにして、逆さの文字盤の振子時計に小さく映像を組み込んだ

岡 ともみ のミクストメディア作品 «さかさごと» シリーズ (2023)。

骨董的な質感とささやかな寓話的なナラティブが好みでした。少々ノスタルジックな所など

Janet Cardiff & George Bures Miller の小品 [

神奈川県小田原市にある 江之浦測候所 を会場にミュージシャンの 大友 良英 が開催している野外即興パフォーマンス『MUSICS あるいは複数の音楽たち』の2022年、2024年に続く第三回です。

今回は「アジアン・ミーティング20周年記念スペシャル」と題し、韓国、中国、シンガポール、マレーシアからのミュージシャン5名が参加してのパフォーマンスでした。

今まで観に行ったことがありませんでしたが、今回、開催前の告知に、それもチケット完売前に気付くことが出来たので、足を伸ばしてきました。

神奈川県小田原市にある 江之浦測候所 を会場にミュージシャンの 大友 良英 が開催している野外即興パフォーマンス『MUSICS あるいは複数の音楽たち』の2022年、2024年に続く第三回です。

今回は「アジアン・ミーティング20周年記念スペシャル」と題し、韓国、中国、シンガポール、マレーシアからのミュージシャン5名が参加してのパフォーマンスでした。

今まで観に行ったことがありませんでしたが、今回、開催前の告知に、それもチケット完売前に気付くことが出来たので、足を伸ばしてきました。

会場の江之浦測候所は小田原市の南端、真鶴町との境近くの海に臨む崖の上にある、

現代美術作家 杉本 博司 が2009年に設立した財団が2017年にオープンさせた芸術文化施設です。

妙月門エリアと呼ばれる入口「妙月門」や野外の舞台やギャラリー棟などのある崖上の展望の良いエリアと、

そこからしばらく下った崖の中腹にある竹林エリアという、2つのエリアに分かれた広大な敷地を持っています。

会場の江之浦測候所は小田原市の南端、真鶴町との境近くの海に臨む崖の上にある、

現代美術作家 杉本 博司 が2009年に設立した財団が2017年にオープンさせた芸術文化施設です。

妙月門エリアと呼ばれる入口「妙月門」や野外の舞台やギャラリー棟などのある崖上の展望の良いエリアと、

そこからしばらく下った崖の中腹にある竹林エリアという、2つのエリアに分かれた広大な敷地を持っています。

敷地内に展示されている「杉本コレクション」は、杉本の展覧会に使われるような小物の骨董ではなく [

敷地内に展示されている「杉本コレクション」は、杉本の展覧会に使われるような小物の骨董ではなく [

そして、日が傾いた中、ミュージシャンが次第に光学硝子舞台やその周辺に集まり、観客も舞台を観るかのように古代ローマ円形劇場を再現した客席に座り、

吉増 剛造 が舞台に上がりパフォーマンスし、それを客席最前列で座った 杉本 博司 を始め満場のオベーションという、

いみじくも 大友 良英 がMCで「吉増剛造オンステージのよう」と言っていましたが、まさにそんな終わり方でした。

そして、日が傾いた中、ミュージシャンが次第に光学硝子舞台やその周辺に集まり、観客も舞台を観るかのように古代ローマ円形劇場を再現した客席に座り、

吉増 剛造 が舞台に上がりパフォーマンスし、それを客席最前列で座った 杉本 博司 を始め満場のオベーションという、

いみじくも 大友 良英 がMCで「吉増剛造オンステージのよう」と言っていましたが、まさにそんな終わり方でした。

普通のクラシック・コンサートやロック・コンサートであれば違和感無かったとは思いますが、

演奏者の特権性を排してサウンドスケープに溶け込むような演奏をひとしきり楽しんだ直後だっただけに、そのコントラストも強烈。

なんだかんだ言いつつも特権的な芸術家をオベーションしたいという観客の欲望を観せつけられるようでした。

そして、まさかそんな終わり方をするとはと半ば苦笑しつつ、やはり『休符だらけの音楽装置』から遠くに来たものだと感慨に浸りました。

普通のクラシック・コンサートやロック・コンサートであれば違和感無かったとは思いますが、

演奏者の特権性を排してサウンドスケープに溶け込むような演奏をひとしきり楽しんだ直後だっただけに、そのコントラストも強烈。

なんだかんだ言いつつも特権的な芸術家をオベーションしたいという観客の欲望を観せつけられるようでした。

そして、まさかそんな終わり方をするとはと半ば苦笑しつつ、やはり『休符だらけの音楽装置』から遠くに来たものだと感慨に浸りました。

国立新美術館と、2021年に香港西九龍文化地区にオープンした美術館

国立新美術館と、2021年に香港西九龍文化地区にオープンした美術館

また、今まで自分が観た国内の街中アートイベントの中でもベストと言える『水の波紋 '95』 [

また、今まで自分が観た国内の街中アートイベントの中でもベストと言える『水の波紋 '95』 [ イタリアの高級宝飾品ブランド Bvlgari の展覧会です。

正直に言えば、展示されていた宝飾品は“not for me”で、近代的な色彩論に紐付けようとはしていましたが近代デザインの観点でも興味を引かれるものはありませんでしたが、

日本の建築ユニット SANAA (妹島 和世 + 西沢 立衛) とイタリアのデザインスタジオ FormaFantasma によるという会場デザインが面白いものでした。

上から見ると魚の鱗を連ねたような区画で、時に透明なパーティションも使い、基本構造に並進対称性がありながら単調さを排除していました。

しかし、展示されているのがせいぜい数十センチの小さなオブジェだから生きる空間構成かもしれません。

イタリアの高級宝飾品ブランド Bvlgari の展覧会です。

正直に言えば、展示されていた宝飾品は“not for me”で、近代的な色彩論に紐付けようとはしていましたが近代デザインの観点でも興味を引かれるものはありませんでしたが、

日本の建築ユニット SANAA (妹島 和世 + 西沢 立衛) とイタリアのデザインスタジオ FormaFantasma によるという会場デザインが面白いものでした。

上から見ると魚の鱗を連ねたような区画で、時に透明なパーティションも使い、基本構造に並進対称性がありながら単調さを排除していました。

しかし、展示されているのがせいぜい数十センチの小さなオブジェだから生きる空間構成かもしれません。

宝飾品に関する展示の他に、現代アート作品が3点展示されていました。

中山 晃子 “Echo” は、本人がライブて操作する alive painting [

宝飾品に関する展示の他に、現代アート作品が3点展示されていました。

中山 晃子 “Echo” は、本人がライブて操作する alive painting [ コロナ禍前は、世田谷パブリックシアターのコンテンポラリー・サーカス公演は

コロナ禍前は、世田谷パブリックシアターのコンテンポラリー・サーカス公演は

東京都現代美術館の開館30年を記念する展覧会です。

といっても、開館から30年間の東京都現代美術館の歩みを振り返るような展覧会ではなく、

今現在の現代美術のありようを切り取る展覧会でした。

欧米 (北米及びヨーロッパ) の有名な作家は無く、

世界の南北問題や国内の貧富格差の問題、マイノリティに対する抑圧などの作品のテーマの採り方は、

『国際芸術祭「あいち2025」―灰と薔薇のあいまに』 [

東京都現代美術館の開館30年を記念する展覧会です。

といっても、開館から30年間の東京都現代美術館の歩みを振り返るような展覧会ではなく、

今現在の現代美術のありようを切り取る展覧会でした。

欧米 (北米及びヨーロッパ) の有名な作家は無く、

世界の南北問題や国内の貧富格差の問題、マイノリティに対する抑圧などの作品のテーマの採り方は、

『国際芸術祭「あいち2025」―灰と薔薇のあいまに』 [ そんな作風もあって、ノンフィクションの本かドキュメンタリー映画としてきっちり仕上げた方が良いのではないかと思ってしまう作品も少なく無かったのですが、

中で印象に残ったのは、インド南西部マハーラシュトラ州ムンバイのスタジオCAMPによる、

ムンバイの高層ビル上部に設置された監視カメラのように向きや焦点を遠隔操作可能としたカメラで撮影した高精細カラー映像を凸凹に配置されたスクリーン投影した7チャンネルビデオ作品

そんな作風もあって、ノンフィクションの本かドキュメンタリー映画としてきっちり仕上げた方が良いのではないかと思ってしまう作品も少なく無かったのですが、

中で印象に残ったのは、インド南西部マハーラシュトラ州ムンバイのスタジオCAMPによる、

ムンバイの高層ビル上部に設置された監視カメラのように向きや焦点を遠隔操作可能としたカメラで撮影した高精細カラー映像を凸凹に配置されたスクリーン投影した7チャンネルビデオ作品

日本出身で2000年代半ばよりニューヨーク拠点で現代美術の文脈で活動する作家の展覧会です。

国際美術展などで観たことがあるかもしれませんが、意識して観るのは初めてです。

パフォーマンスやそれを行う場としてのインスタレーションを主たる作風の作家のようで、

この展覧会中にもパフォーマンスは行われていますが、タイミングが合わず、インスタレーション作品として観ることになりました。

パフォーマンス抜きで観たということもあると思いますが、動きのある作品の方が興味深く、

直径2m深さ2mほどの円柱状の穴の中で飛び跳ねつつ声をあげている様子を撮った映像作品 «random memo random» (2016) や、

疑似餌を拡大したオブジェを挟み込んだスプリングを頭上に張り巡らせて間欠的に振動させる『測深線』«Sounding Lines» (2024) の、

不条理なユーモアを楽しみました。

日本出身で2000年代半ばよりニューヨーク拠点で現代美術の文脈で活動する作家の展覧会です。

国際美術展などで観たことがあるかもしれませんが、意識して観るのは初めてです。

パフォーマンスやそれを行う場としてのインスタレーションを主たる作風の作家のようで、

この展覧会中にもパフォーマンスは行われていますが、タイミングが合わず、インスタレーション作品として観ることになりました。

パフォーマンス抜きで観たということもあると思いますが、動きのある作品の方が興味深く、

直径2m深さ2mほどの円柱状の穴の中で飛び跳ねつつ声をあげている様子を撮った映像作品 «random memo random» (2016) や、

疑似餌を拡大したオブジェを挟み込んだスプリングを頭上に張り巡らせて間欠的に振動させる『測深線』«Sounding Lines» (2024) の、

不条理なユーモアを楽しみました。

福盛 進也、白石 雪妃 を迎えた後半は、白石 のライブの書に目が行きがちでした。

白石の書は文や文字を書くのではなく抽象的なもの。

黒使いは控えめで、薄い青炭や、銀泥、金泥も用い、

穂丈が20cmくらいありそうな細筆を使った草書のようなストローク、穂径が10cmくらいありそうな太筆を使った強くシンプルなストロークに、ドリッピングを交えました。

対称性を崩すように床に広げた3本の白い紙の上だけでなく、

着ていた裾を摺る丈のシンプルな白のノースリーブワンピースドレスへも、書いていました。

最初にほとんど水のような薄墨を使い太筆で描いた円が綺麗でと思っていたのですが、

それが次第に乾いて、最後の方ではほとんど消えてしまうという、

そのような書いたものが消える効果も使っていました。

福盛 進也、白石 雪妃 を迎えた後半は、白石 のライブの書に目が行きがちでした。

白石の書は文や文字を書くのではなく抽象的なもの。

黒使いは控えめで、薄い青炭や、銀泥、金泥も用い、

穂丈が20cmくらいありそうな細筆を使った草書のようなストローク、穂径が10cmくらいありそうな太筆を使った強くシンプルなストロークに、ドリッピングを交えました。

対称性を崩すように床に広げた3本の白い紙の上だけでなく、

着ていた裾を摺る丈のシンプルな白のノースリーブワンピースドレスへも、書いていました。

最初にほとんど水のような薄墨を使い太筆で描いた円が綺麗でと思っていたのですが、

それが次第に乾いて、最後の方ではほとんど消えてしまうという、

そのような書いたものが消える効果も使っていました。