11月3日(土) に日帰りで

大道芸ワールドカップ in 静岡 2012

を観てきました。

十年ほど前はほぼ毎年泊まりがけで行っていたものですが、2008年を最後に行かなくなっていたので、4年ぶり。

何年も続けて観ていると目新しさが減ってくるということはありますが、

足が遠退いてしまった一番の理由は、

他の大道芸フェスにはあまり無い野外劇やパプニング、サーカス的なパフォーマンスが減ってしまったこと

(2008年に行った時にも書いたことですが)。

しかし、スペシャルプログラムなど、

また試みも新たに始めているように感じられたので、足を運んでみました。

朝10時過ぎに静岡入りして、19時半頃まで、駿府公園を中心に観て回わりました。

久々に行ったこともあり期待以上、

1泊くらいのスケジュールでゆっくり観たいと思うくらいに楽しめました。

今回、最も気になったのは、

静岡県舞台芸術センター (SPAC) との連携を深めようとしていること。

2010年、2011年とプレミアムステージで上演した SPAC が、

今年は 宮城 聰 演出の新作を持って大道芸のステージへ進出、大道芸に交じっての上演をしていました。

公式パンフレットでも、

宮城 聰 (SPAC芸術総監督) と 甲賀 雅章 (大道芸ワールドカップ in 静岡プロデューサー) のスペシャル対談で

地方における芸術文化、大道芸と演劇の共通点や相違点、コラボレーションの可能性など、興味深い話を繰り広げています。

SPAC といえば、今年の ふじのくに⇄せかい演劇祭 では、

Fondazione Pontedera Teatro:

Lisboa [レビュー]

という野外劇を招聘していました。

一人芝居 The Adventures of Alvin Sputnik - Deep Sea Explorer

[レビュー] にしても、

今回の大道芸ワールドカップ in 静岡 での

Cie Sacékripa: Vu のような

小劇場枠でやっても通用しそうな作品でした。

そんな SPAC ならではの取り組みと 大道芸ワールドカップ in 静岡 がうまく連携・補完し合って、

より懐の深い総合的な野外パフォーミング・アーツの祭典になっていけば、と期待しています。

といっても、大道芸スデージでの SPAC の作品は、ウケていたとは言い難いものでした。

市民審査員による投げ銭方式で選ばれるワールドカップ入賞者を見ていると、

わかりやすく笑いを取るジャグラー、マイム芸人や派手に身体能力を見せ付けるアクロバットに

人気があるのだろうとは思います。

出場している大道芸の多くはそういう方向性を持ったものだとも思います。

しかし、2001, 2000年の L'Élépahant Vert [写真] や

2005年の Avanti Display [写真] のような、

ウケを狙ったり技を見せつけたりするタイプではなくむしろ行間の読むような野外劇も、

入賞とは縁が無いものの過去に出演していました。

SPAC だけでなく、去年からワークショップをしている

P2BYM もそうですが、

単にウケの良いものだけでなく、

万人受けするものではないかもしれないが興味深い野外パフォーマンスも継続して欲しいものです。

今回観た範囲で最も良かったのは、Vaivén Circo のサーカス。

派手な大技はないもの、ダンス的なアクロバットで物語ような雰囲気も可愛らしく楽しめました。

カナダ・ケベック州との交換プログラムの2組、Chilly & Fly と Héloïse & William は、

さすがの身体能力と演技力。

また、静岡に限らず大道芸フェスティバルでは細かい芸が観づらいので、

マジックはほとんど観ていなかったのですが、今年はマジックもチェック。

特に Xavier Mortimer の “Magie Nouvelle” が楽しめました。

過去の大道芸ワールドカップ in 静岡の写真集:

1999年、

2000年、

2001年、

2002年、

2004年、

2005年、

2006年、

2007年、

2008年。

以下に観たカンパニー/パフォーマの中から主なものを個別にコメント付き写真で紹介。

パフォーマー名演目名については、自分で調べられる限り、

パフォーマーの公式サイトや、海外の大道芸関係のフェスティバルのプログラム

などで一般的に用いられている表記に従っています。

調べがつけられなかったものについてのみ、

会場で配布されていたパンフレットに用いられていたものを用いています。

カナダ・ケベック州の交換プログラムの中の1組。

Chilly & Fly は Alexandre Lane と Émilie Fournier の2人組。

Russian cradle と呼ばれる、台の上に固定された一人がハンド・ツー・ハンドでもう一人を振り、

振られるもう一人が空中芸をする、

アクロバットと空中ブランコを合わせたようなパフォーマンスでした。

5m 程の台の上という高さの迫力もあり、青空を背景に空中姿勢も美しかった。

カナダ・ケベック州の交換プログラムの中の1組。

Chilly & Fly は Alexandre Lane と Émilie Fournier の2人組。

Russian cradle と呼ばれる、台の上に固定された一人がハンド・ツー・ハンドでもう一人を振り、

振られるもう一人が空中芸をする、

アクロバットと空中ブランコを合わせたようなパフォーマンスでした。

5m 程の台の上という高さの迫力もあり、青空を背景に空中姿勢も美しかった。

Alexandre Lane は

ReCircle Collective

というリングをメインに使うサーカス・カンパニーを率いていて、

Émilie Fournier もそのメンバーの一人。

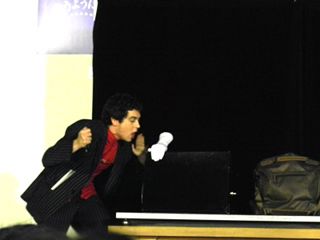

今回は大道芸ヴァージョンということもあってか、

Standing Cradle への導入的なパフォーマンスとして、

Alexandre ともう一人の男性パフォーマー (おそらく ReCircle Collective のメンバー)

による、コミカルな客弄りもするボクシング試合仕立てのリング・パフォーマンスもやっていました。

Alexandre Lane は

ReCircle Collective

というリングをメインに使うサーカス・カンパニーを率いていて、

Émilie Fournier もそのメンバーの一人。

今回は大道芸ヴァージョンということもあってか、

Standing Cradle への導入的なパフォーマンスとして、

Alexandre ともう一人の男性パフォーマー (おそらく ReCircle Collective のメンバー)

による、コミカルな客弄りもするボクシング試合仕立てのリング・パフォーマンスもやっていました。

オランダのカンパニー

オランダのカンパニー

日本のパントマイム芸人

日本のパントマイム芸人  イギリスのクラウン芸人

イギリスのクラウン芸人

Raquel Pretel と Miguel Angel Moreno によって2008年に結成された

スペイン・アンダルシア州のグラナダのサーカス・カンバニー

Raquel Pretel と Miguel Angel Moreno によって2008年に結成された

スペイン・アンダルシア州のグラナダのサーカス・カンバニー

物語は、工房で働く男性3人と女性1人の4人が、

最終的な仕上がりイメージが判らないまま、部品の四分円弧状の箱4つで指向錯誤するというもの。

弧状の箱4つを様々に組み合わせて船や馬など様々に見立てて、話を薦めていきます。

その見立ての妙だけでなく、合わせの多様さを生かしたアクロバット的な動きも面白かった。

そして、最後は、これはクルミを割るためのミルだったんだ、と。

物語は、工房で働く男性3人と女性1人の4人が、

最終的な仕上がりイメージが判らないまま、部品の四分円弧状の箱4つで指向錯誤するというもの。

弧状の箱4つを様々に組み合わせて船や馬など様々に見立てて、話を薦めていきます。

その見立ての妙だけでなく、合わせの多様さを生かしたアクロバット的な動きも面白かった。

そして、最後は、これはクルミを割るためのミルだったんだ、と。

カナダ・ケベック州の交換プログラムの中の1組。

フランス出身の Héloïse Bourgeois とアメリカ出身の William Underwood による

Chinese pole の男女デュオ。

Gorillaz: “Cristalised” (The xx のカバー) を音楽に使い、

難しそうな技を絡めつつも、ロマンチックな男女関係を思わすパフォーマンスを見せてくれました。

大道芸フェスティバルよりも落ち着いた雰囲気の劇場向けとも思いましたが。

カナダ・ケベック州の交換プログラムの中の1組。

フランス出身の Héloïse Bourgeois とアメリカ出身の William Underwood による

Chinese pole の男女デュオ。

Gorillaz: “Cristalised” (The xx のカバー) を音楽に使い、

難しそうな技を絡めつつも、ロマンチックな男女関係を思わすパフォーマンスを見せてくれました。

大道芸フェスティバルよりも落ち着いた雰囲気の劇場向けとも思いましたが。

フランス・マルセイユ出身の Patrice de Benedetti と日本出身の 三橋 由衣 [Yui Mitsuhashi] による

公共の場でのダンスのためのユニット

フランス・マルセイユ出身の Patrice de Benedetti と日本出身の 三橋 由衣 [Yui Mitsuhashi] による

公共の場でのダンスのためのユニット

アルメニア出身の Sos とロシア・モスクワ出身の Victoria の

アルメニア出身の Sos とロシア・モスクワ出身の Victoria の

この春に東京日仏学院で公演した

この春に東京日仏学院で公演した