先々週末と先週末の土曜は、

シアター・イメージフォーラムの

『ピーター・グリーナウェイ レトロスペクティヴ 美を患った魔術師』で、

1980年代から1990年代初頭にかけての Peter Greenaway の映画4本を観てきました。

The Draughtsman's Contract (4K remaster)

『英国式庭園殺人事件 (4Kリマスター)』

A film by Peter Greenaway

1982 / Vista / monoral / 107 min.

Produced by British Film Institute (BFI) in association with Channel Four.

Remastered in 4K by BFI National Archive, 2022.

Starring: Anthony Higgins (R. Neville), Janet Suzman (Virginia Herbert), Anne Louise Lambert (Sarah Talmann), Neil Cunningham (Thomas Noyes), Hugh Fraser (Mr. Talmann).

Photography: Curtis Clark;

Art Direction: Bob Ringwood;

Costume: Sue Blane;

Music by Michael Nyman;

Written and Directed by Peter Greenaway.

上映: シアター・イメージフォーラム, 2024-03-16 15:45-17:42.

Greenaway の長編劇映画 (feature film) の第1作です。

舞台は1694年のイングランド南西部ウィルトシャーの田舎の屋敷 (country house)。

その屋敷に招かれた画家 R. Neville は、屋敷の主人の妻 Mrs. Virginia Herbert と、

夫 Mr. Herbert が不在の間に邸宅を含む風景画を12枚描くという契約を結ぶことになり、その殺人事件に巻き込まれるという話です。

映画の中で謎が明かされることはありませんが、

Neville の契約は、関係が冷え仕事で不在がちな Mr. Herbert の殺害の罪を Neville に着せ、子の無い Mrs. Talmann に相続人となる子を妊娠させるいう、

邸宅の地所の相続を目的とした Mrs. Herbert とその娘 Mrs. Sarah Talmann の策略だったと、暗示されます。

母娘の策略とその道具に使われることとなる男、リアリズム的な心理描写に欠け、むしろ、セックスや殺人も契約や相続を巡るゲームの一部のような展開で、

特殊なライティングやグロテスクな細部はまだあまり見られませんが、

横移動はあれと動きの少ないカメラによる奥行き感を殺した正面性の強い画面作りによる様式的な映像は、

Drawning By Numbers (1988) の原点を観るようです。

『ZOO』

A film by Peter Greenaway

1985 / Vista / 2.0 ch / 116 min.

A BFI Production/Allarts Enterprises/Artificial Eye Productions/Film Four International Co-production.

Starring: Andrea Ferréol (Alba Bewick), Brian Deacon (Oswald Deuce), Eric Deacon (Oliver Deuce), Frances Barber (Venus de Milo), Joss Ackland (Van Hoyten).

Written and Directed by Peter Greenaway;

Music by Michael Nyman;

Director of Photography: Sacha Vierny;

Film Editor: John Wilson;

Production Designer: Ben Van Os & Jan Roelfs.

上映: シアター・イメージフォーラム, 2024-03-16 18:30-20:36.

以降で継続的に協働する Sacha Vierny (撮影)、Ben Van Os & Jan Roelfs (プロダクション・デザイナ) が参加した初めての作品です。

アムステルダムの動物園で働く双子の動物学者 (Oswald, Oliver) が、自動車事故で同時に妻を亡くしたことを契機に、動物の死体の腐敗を記録する実験にハマっていくという話です。

リアリズム的な心理描写や物語に欠ける展開で、謎めいている部分も含めて多分に寓話的です。

双子という主人公もそうですがシンメトリーにこだわった、

また、カタツムリなど使ったフェティッシュさを感じる画面作り、

死体の腐敗のタイムラプス映像と生物進化のドキュメンタリー映画の対比などが、強く印象を残します。

Drawning by Numbers (4K remaster)

『数に溺れて (4Kリマスター)』

A film by Peter Greenaway

1988 / Vista / 2.0 ch / 118 min.

A Allarts Enterprises/Drawing By Numbers BV/Film Four International/Elsevier Vendex Film Co-production; 4K remaster: Severin Films, 2023.

Starring: Bernerd Hill (Madgett), Joan Pluwright (Cissie Colpitts), Juliet Stevenson (Cissie Colpitts), Joely Richardson (Cissie Colpitts), Jasen Edwards (Smut), et al.

Director of Photography: Sacha Vierny;

Production Designer: Ben Van Os & Jan Roelfs;

Production Sound: Garth Marshall;

Music: Michael Nyman;

Film Editor: John Wilson;

Written and Directed by Peter Greenaway;

上映: シアター・イメージフォーラム, 2024-03-09 13:15-15:23.

舞台は現代のイングランド東部サフォークの海近く。

同じの名を持つ母とその娘、姪の3人の Cissie Colpitts による溺死による夫殺しと、

それを事故死とするよう求められ最後には溺死させられる検視官 Magett の話です。

The Draughtsman's Contract の変奏のようなプロットですが、

夫殺しに財産相続のような動機すら感じられないこと、

Madgett は Neville のように女性たちと性的関係を結べずに拒絶されること、など、さらに徹底した感があります。

映画の中で様々なゲームが描写され、Cissie たちと彼女たちの夫殺害を疑う人々の争いすら綱引きとして描かれるなど、世の中はすべてゲームであるといった感すらあります。

ZOO ほどではないもののグロテスクなフェティッシュを感じさせ、

また、不自然なライティング使いや対称性を強調した画面など、

ストーリーだけでなく映像も様式性を強く感じます。

『プロスペローの本』

A film by Peter Greenaway

An adaptation of The Tempest by William Shakespeare.

1991 / Vista / 2.0 ch / 126 min.

A Miramax/Kees Kasander Production.

Starring: John Gielgud, Michael Clark, Michael Blanc, Erland Josephson, Isabelle Pasco, Tom Bell, Kenneth Cranham

Directed and Written by Peter Greenaway;

Director of Photography: Sacha Vierny;

Music by Michael Nyman;

Infography by Eve Ramboz;

Edited by Marina Bodbijl;

Production Design by Ben Van Os & Jan Roelfs.

上映: シアター・イメージフォーラム, 2024-03-09 15:45-17:58.

1990年代に入って当時最新の映像技術だったハイビジョンを使って撮影された映画です。

William Shakespeare 最後の作品 The Tempest に基づくもので、翻案で大きく話が変えられていることもなく、今回観た4作品の中では最もわかりやすいストーリーです。

しかし、リアリズム的な劇映画にしているわけではなく、オペラ・バレエを思わせる様式的な過剰な舞台作品的な演出がなされ、神話的な叙事詩として映像化しています。

マルチウインドウやオーバーレイによる画面の組み合わせを行ったり、本を擬したアニメーションを字幕に使うなど、オーソドックスな劇映画からは外れた多分に視覚デザイン的なセンスを感じる画面作りです。

怪物 Caliban 役でコンテンポラリー・ダンスの文脈で知られるダンサー/コレオグラファー Michael Clark が出演して、舞踏も思わせる奇怪なダンスを披露しています。

さらに、コレオグラファーとしてもクレジットされ、映画中のあちこちで彼が振付た群舞を含むダンスが期待以上に観られます。

Michael Clark のダンス映画としても観られる映画でした。

The Draughtsman's Contract と Drawning By Numbers は日本公開当時に観ていましたが、

4Kリマスターの精細な画面で見直すことで、この様式的な作風の Peter Greenaway を堪能できました。

ZOO は当時観た覚えはないのですが、音楽に聴き覚えがあって、少々不思議な気分でした。

Prospero's Book も初見でしたが、自分がバレエやオペラにもそれなりに親しむようになっているせいか、

また、The Pillow Book (1996) など1990年代のコンピュータ編集した画面を駆使した作風の原点という点でも、興味深く観られました。

4Kリマスターと交えてみたせいか、ハイビジョンでも精細さに欠けて見えてしまったのが、残念。

[この鑑賞メモのパーマリンク]

自然現象に着想した作品で知られるアイスランド系のデンマーク出身の作家

Olafur Eliason [関連する鑑賞メモ] の個展です。

2023年11月24日にオープンした麻布台ヒルズに併設されたギャラリーの開館記念として開催されたものです。

同じ森ビル系の六本木ヒルズにある森美術館と比べるとかなり麻布台ヒルズの展示スペースは小規模です。

自然現象に着想した作品で知られるアイスランド系のデンマーク出身の作家

Olafur Eliason [関連する鑑賞メモ] の個展です。

2023年11月24日にオープンした麻布台ヒルズに併設されたギャラリーの開館記念として開催されたものです。

同じ森ビル系の六本木ヒルズにある森美術館と比べるとかなり麻布台ヒルズの展示スペースは小規模です。

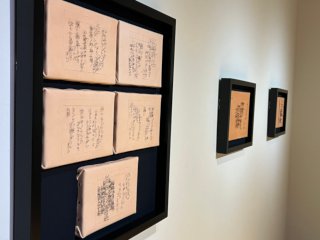

レンズで集光した太陽光を紙の円盤に焼き付けた «Sun drawing» シリーズや、

風による振り子の振動をアクリルインクで紙の円盤に記録した «Wind writing» シリーズ、

«The melting globe» シリーズのような淡い顔料のシミのような水彩画など、

自然現象を相手にしているだけに単純な幾何学的形状にならないものの、

スッキリ端正な抽象画に落とし込んでいます。

レンズで集光した太陽光を紙の円盤に焼き付けた «Sun drawing» シリーズや、

風による振り子の振動をアクリルインクで紙の円盤に記録した «Wind writing» シリーズ、

«The melting globe» シリーズのような淡い顔料のシミのような水彩画など、

自然現象を相手にしているだけに単純な幾何学的形状にならないものの、

スッキリ端正な抽象画に落とし込んでいます。

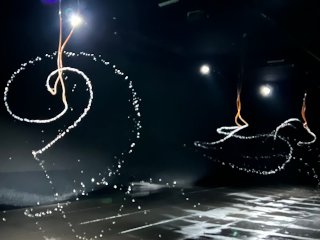

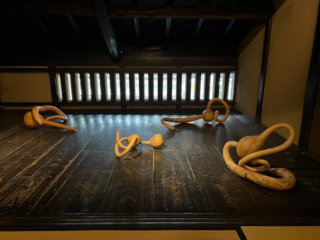

今回の展示のハイライトであるブラックボックス中のインスタレーション作品 «Your split second house» (2010) は、

回転するホースから噴き出すのたうつような水飛沫の連なりを、ブラックボックス中のストロボライトで断続的に視覚的に切り出していくようです。

今回の展示のハイライトであるブラックボックス中のインスタレーション作品 «Your split second house» (2010) は、

回転するホースから噴き出すのたうつような水飛沫の連なりを、ブラックボックス中のストロボライトで断続的に視覚的に切り出していくようです。

西麻布ヒルズギャラリーのオープニング展に Olafur Eliasson が選ばれたのは、

Eliasson の «A harmonious cycle of interconnected nows» (2023) が

西麻布ヒルズ森JPタワーオフィスロビーにパブリックアートとして展示されることになったという経緯からなのですが、

再生亜鉛合金の粗い粒が連なるような形状は «Your split second house» の水滴の連なりにも重なるところがありました。

西麻布ヒルズギャラリーのオープニング展に Olafur Eliasson が選ばれたのは、

Eliasson の «A harmonious cycle of interconnected nows» (2023) が

西麻布ヒルズ森JPタワーオフィスロビーにパブリックアートとして展示されることになったという経緯からなのですが、

再生亜鉛合金の粗い粒が連なるような形状は «Your split second house» の水滴の連なりにも重なるところがありました。

ギャラリーに併設されたカフェでは

Studio Olafur Eliasson Kitchen とコラボレーションした

ビーガンフード、ベジタリアンフードなどを使ったりメニューも提供していました。

共同開発した和食や発酵文化を取り入れた点の興味を引かれたのですが、奇を衒ったものではなく、赤米のおにぎりや味噌汁が付いていました。

ギャラリーに併設されたカフェでは

Studio Olafur Eliasson Kitchen とコラボレーションした

ビーガンフード、ベジタリアンフードなどを使ったりメニューも提供していました。

共同開発した和食や発酵文化を取り入れた点の興味を引かれたのですが、奇を衒ったものではなく、赤米のおにぎりや味噌汁が付いていました。

お馴染みスリンキー (slinkie; 螺旋状のワイヤを骨に持つ伸縮折り曲げ自在なパイプ) を使ったショーです。

2000年代初頭は

お馴染みスリンキー (slinkie; 螺旋状のワイヤを骨に持つ伸縮折り曲げ自在なパイプ) を使ったショーです。

2000年代初頭は  『渋谷ファッションウィーク2024春 - THE INSTALLAYION II』

『渋谷ファッションウィーク2024春 - THE INSTALLAYION II』

2F展示室は東京都写真美術館のコレクションを含む多様な作品を展示です。

パーティションの類を立てずに展示していたので、雑多さが一層増し、

個々の作品に向かい合うのがなかなか難しい展示空間でした。

2F展示室は東京都写真美術館のコレクションを含む多様な作品を展示です。

パーティションの類を立てずに展示していたので、雑多さが一層増し、

個々の作品に向かい合うのがなかなか難しい展示空間でした。

最近の作品の中では、動物園での飼育動物向けの玩具を人が淡々と無表情に使用する様子をビデオで捉えた

Joanna Piotrowska:

最近の作品の中では、動物園での飼育動物向けの玩具を人が淡々と無表情に使用する様子をビデオで捉えた

Joanna Piotrowska:  大判のポスターを床に整然に積み上げ観客に持ち去らせる

Felix Gonzalez-Torres:

大判のポスターを床に整然に積み上げ観客に持ち去らせる

Felix Gonzalez-Torres:  B1F展示室では4組の作家に焦点を当て、それぞれ区画されたスペースで展示をしていました。

このくらいの展示密度の方が、個々の作品には向き合えるでしょうか。

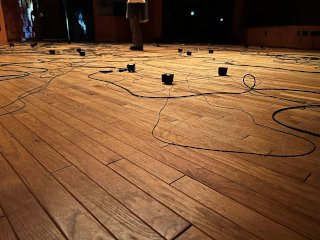

今回の総合テーマ「月へ行く30の方法」の元となった、拾ったものを組み合わせての 土屋 信子 によるインスタレーションも、

雑然とした空間ではなくホワイトキューブの空間で展示されてこその空間構成の面白さでしょうか。

B1F展示室では4組の作家に焦点を当て、それぞれ区画されたスペースで展示をしていました。

このくらいの展示密度の方が、個々の作品には向き合えるでしょうか。

今回の総合テーマ「月へ行く30の方法」の元となった、拾ったものを組み合わせての 土屋 信子 によるインスタレーションも、

雑然とした空間ではなくホワイトキューブの空間で展示されてこその空間構成の面白さでしょうか。

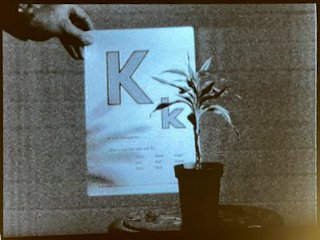

青木 陵子 + 伊藤 存 《9歳までの境地》 (2011) の

スマートフォン大の小型モバイルプロジェクタとせいぜい20〜30cm大のオブジェを組み合わせた

小さなプロジェクションマッピングは、その投影されているアニメーション映像も含めて、観ていて童心に還るよう。

今回の恵比寿映像祭で最も印象に残りました。

青木 陵子 + 伊藤 存 《9歳までの境地》 (2011) の

スマートフォン大の小型モバイルプロジェクタとせいぜい20〜30cm大のオブジェを組み合わせた

小さなプロジェクションマッピングは、その投影されているアニメーション映像も含めて、観ていて童心に還るよう。

今回の恵比寿映像祭で最も印象に残りました。

恵比寿ガーデンプレイス センター広場 では、オフサイト展示として

『Poems in Code—ジェネラティブ・アートの現在/プログラミングで生成される映像』

と題した上映が行われていました。

自分が見ている間は、原色を多用した映像が多く、

クラブでのテクノのオールナイトイベントへ時々足を運んでいた2000年前後に目にしたVJの映像を連想しました。

鮮やかな色彩の映像は商業施設という空間の中でも目立っていましたが。

恵比寿ガーデンプレイス センター広場 では、オフサイト展示として

『Poems in Code—ジェネラティブ・アートの現在/プログラミングで生成される映像』

と題した上映が行われていました。

自分が見ている間は、原色を多用した映像が多く、

クラブでのテクノのオールナイトイベントへ時々足を運んでいた2000年前後に目にしたVJの映像を連想しました。

鮮やかな色彩の映像は商業施設という空間の中でも目立っていましたが。

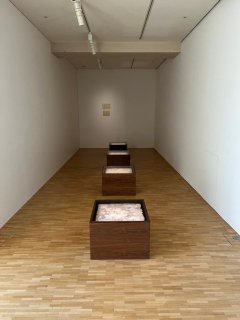

インド出身で1980年代以来イギリスを拠点に現代アートの文脈で活動する作家です。

ミニマリスティックな立体作品、特に、光を吸収する塗料が塗られた穴や凹面の鏡などの視覚的にトリッキーな作品で知られます [

インド出身で1980年代以来イギリスを拠点に現代アートの文脈で活動する作家です。

ミニマリスティックな立体作品、特に、光を吸収する塗料が塗られた穴や凹面の鏡などの視覚的にトリッキーな作品で知られます [ Richard Serra

Richard Serra

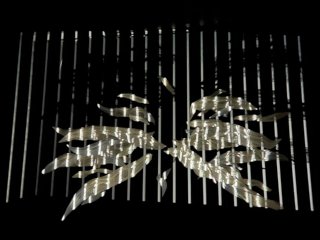

1960年代から現代美術の文脈で活動するアメリカの作家の個展です。

広場を横断する巨大な鋼板のようなミニマリスティックな立体作品という作風が知られていますが、

タイトル通り円形、菱形、三角形の、漆黒に彩色された1 mm程の薄い杉板というミニマリスト的な絵画が展示されていました。

ミニマルな形状色彩の中に、木肌のテクスチャが淡く浮かび上がります。

障子越しの夕陽を思わせる間接照明もその趣を増してました。

1960年代から現代美術の文脈で活動するアメリカの作家の個展です。

広場を横断する巨大な鋼板のようなミニマリスティックな立体作品という作風が知られていますが、

タイトル通り円形、菱形、三角形の、漆黒に彩色された1 mm程の薄い杉板というミニマリスト的な絵画が展示されていました。

ミニマルな形状色彩の中に、木肌のテクスチャが淡く浮かび上がります。

障子越しの夕陽を思わせる間接照明もその趣を増してました。

Sterling Ruby + 竹村 京, 鬼頭 健吾

Sterling Ruby + 竹村 京, 鬼頭 健吾

京都での展示が素晴らしかった Sterling Ruby [

京都での展示が素晴らしかった Sterling Ruby [

上野 洋子 + 菊地 雅晃 + 坂本 弘道

上野 洋子 + 菊地 雅晃 + 坂本 弘道

伊藤 千枝子 + 藤原 清登

伊藤 千枝子 + 藤原 清登

Gordon Grdina + 道場 + 巻上 公一

Gordon Grdina + 道場 + 巻上 公一

東京都現代美術館のアニュアルの現代アートの展覧会です。

ほぼ毎年定点観測的に観てますが [

東京都現代美術館のアニュアルの現代アートの展覧会です。

ほぼ毎年定点観測的に観てますが [ そんな中では、空間中での線画の動きを金属メッシュで連続する立体として表現した上でスリット状の光を動かしなが

ら当てることで空間中のアニメーションとして見せる 後藤 映則 の作品は

NTT ICC のオープンスペースでも観たことがありましたが [

そんな中では、空間中での線画の動きを金属メッシュで連続する立体として表現した上でスリット状の光を動かしなが

ら当てることで空間中のアニメーションとして見せる 後藤 映則 の作品は

NTT ICC のオープンスペースでも観たことがありましたが [

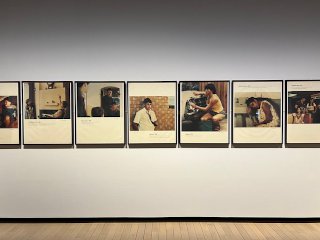

アニュアルで開催されている新進写真家展です [

アニュアルで開催されている新進写真家展です [

1990年代から活動する写真家の個展です。美術館規模の個展を見るのは十余年ぶりです [

1990年代から活動する写真家の個展です。美術館規模の個展を見るのは十余年ぶりです [

サスティナビリティをテーマとした国際写真賞プリピクテ Prix Pictet のショートリスト写真家の展覧会です [

サスティナビリティをテーマとした国際写真賞プリピクテ Prix Pictet のショートリスト写真家の展覧会です [ 特に印象に残ったのは、イラン南岸のホルムズ海峡に浮かぶ島々 (おそらくQeshm Islandとその周辺

の島々) で撮影された

Hoda Afshar:

特に印象に残ったのは、イラン南岸のホルムズ海峡に浮かぶ島々 (おそらくQeshm Islandとその周辺

の島々) で撮影された

Hoda Afshar:  他にも、トルコの少数民族とジェンダーの問題を主題に (Kardeş Türküler の活動を連想させます [

他にも、トルコの少数民族とジェンダーの問題を主題に (Kardeş Türküler の活動を連想させます [